本格焼酎のつくり方:「一麹」前編~美味しい本格焼酎を目指す最初のステップ

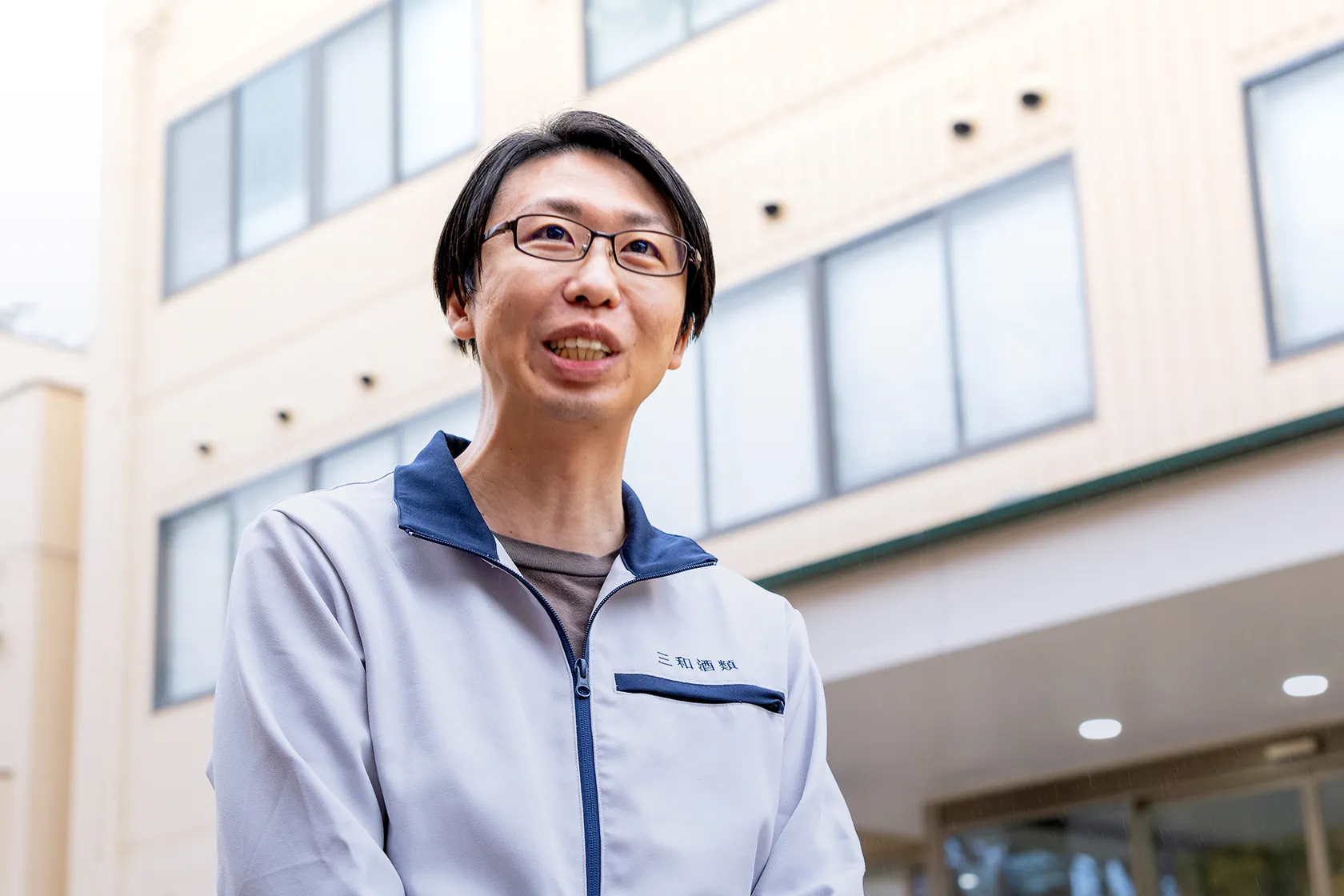

三和酒類で技術者、経営者として本格焼酎づくりに携わってきた「焼酎博士」こと下田雅彦(しもだ・まさひこ)が、本格焼酎の魅力を多角的に語り下ろす本連載。第2回は、日本の酒づくりの基本である「一麹(いちこうじ)、二酛(にもと)、三つくり」の最初の工程、本格焼酎づくりの出発点となる「一麹」について、前後編に分けて語ります。前編は、良い麹をつくるための準備、精白と原料処理についてです。第1回「本格焼酎を『奇跡のスピリッツ』と呼ぶ3つの理由」第2回「『一麹』後編~本格焼酎の救世主となった黒麹菌・白麹菌」語り:下田雅彦(三和酒類 取締役会長) / 構成:井上健二

●「一麹(いちこうじ)、二酛(にもと)、三つくり」について

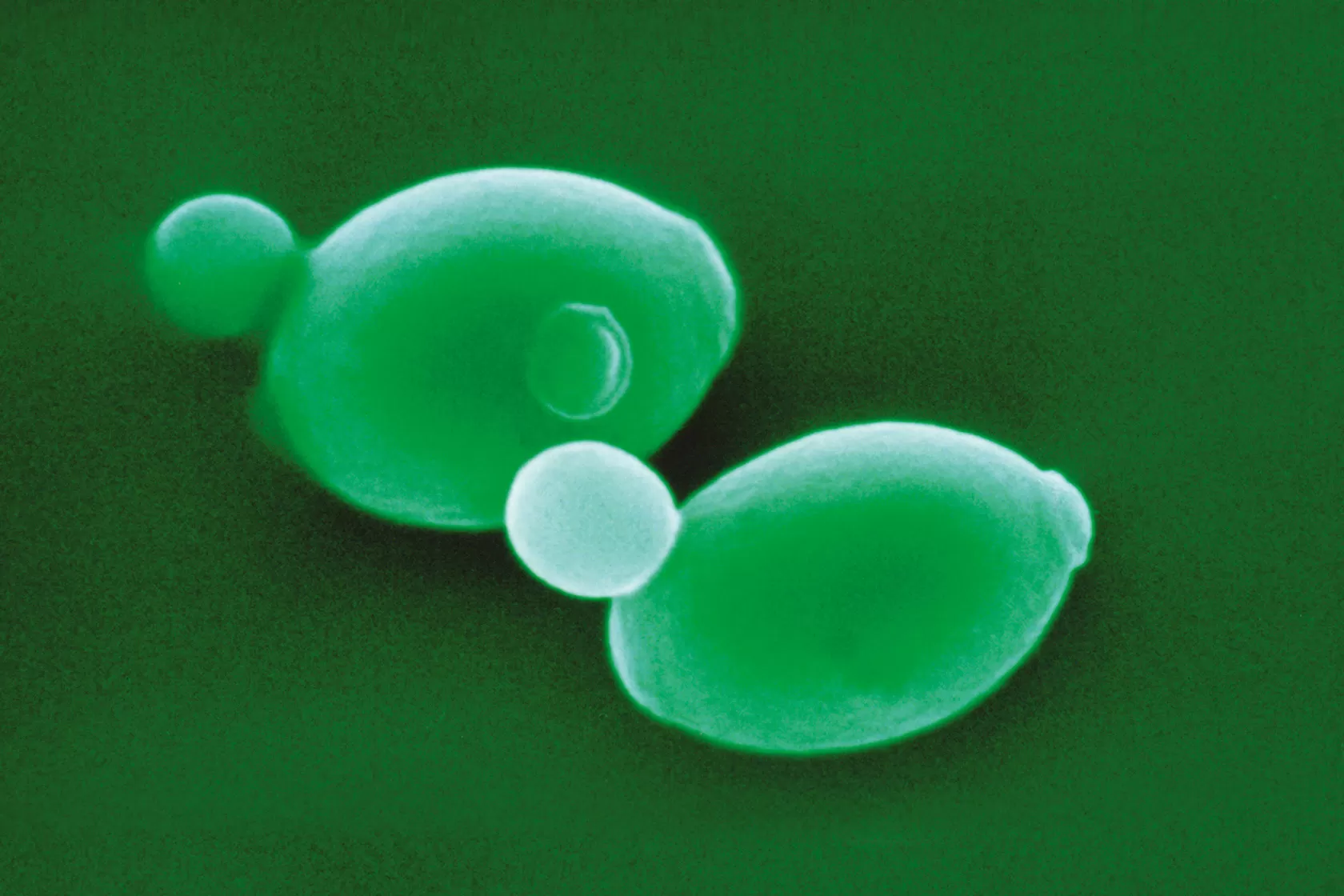

「一麹、二酛、三つくり」とは、古くは江戸時代から使われている日本酒づくりの工程上の重要度を示した格言で、良いもろみ*1を仕込む(つくる)ためには良い酛(酒母ともいう)がなくてはならず、良い酛をつくるためには良い麹が必要であるという意味です。すなわち、最初のステップである麹づくりが一番に重要だということを示しています。本格焼酎の製造工程は大きく2つに分けられますが、前半の原料処理、製麹(せいきく)、仕込みの工程には、日本酒づくりのこの教えが当てはまります。*1 もろみ:醸造用のタンクに、麹、水、酵母などを入れて仕込み、その後発酵している状態。

(図版作成:下田雅彦)

(図版作成:下田雅彦)

第1回では、これまでの経験や研究を踏まえて、私が本格焼酎を「奇跡のスピリッツ」と呼ぶ理由を紹介しました。今回からは、本格焼酎の製法から、奇跡のスピリッツの魅力をお伝えします。

ステップ1 麹原料と精白

精白米、精白麦が本格焼酎の品質を左右する

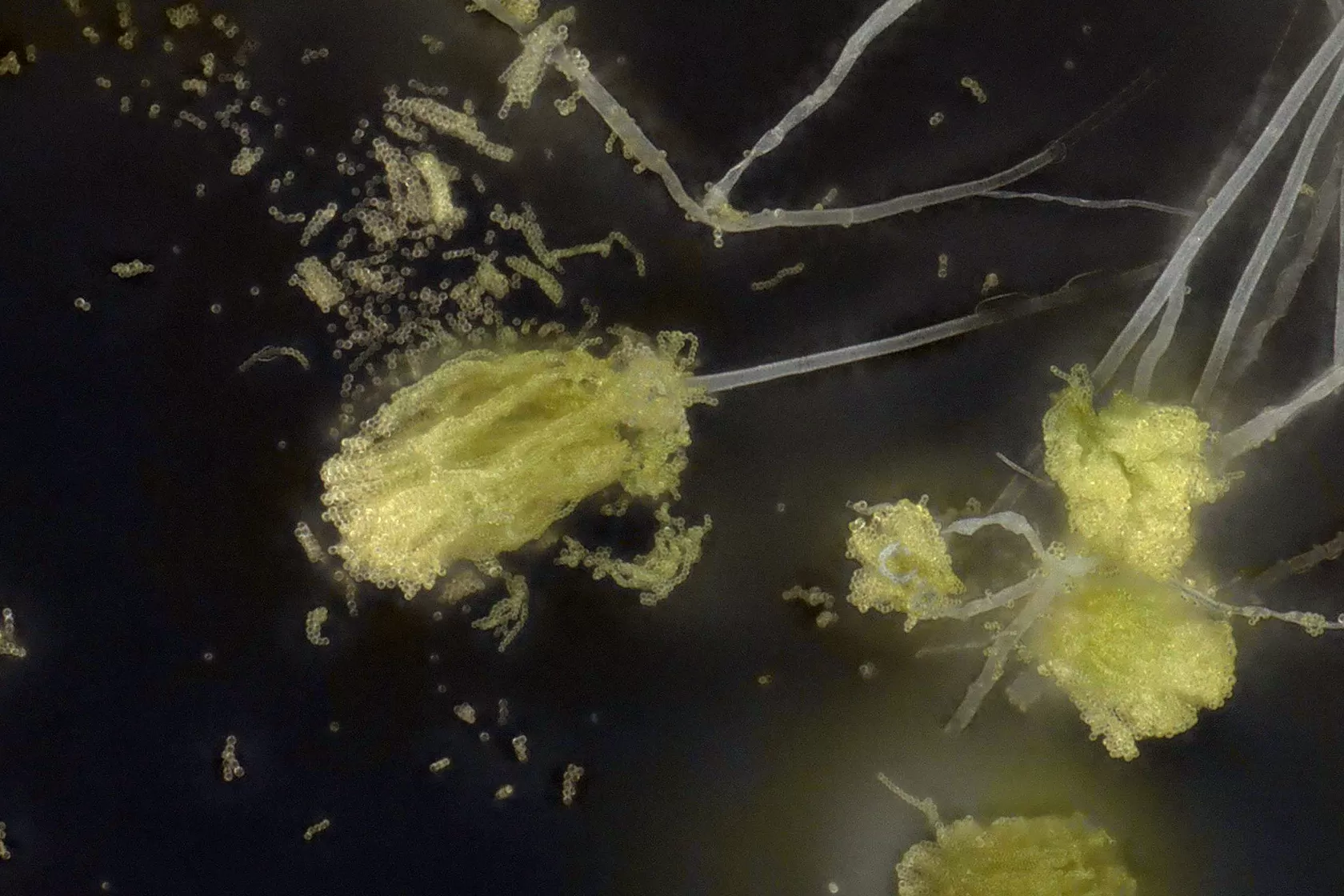

日本酒づくりも本格焼酎づくりも、出発点となるのは麹づくり。原料に麹菌を生やす(繁殖させる)ところから始まるのです。日本酒や本格焼酎では、一般的に麹原料は精白米を使いますが、三和酒類の本格麦焼酎「いいちこ」では精白麦(せいはくばく)を使っています。

ちなみに「精白」とは、米や麦などを搗(つ)いて皮を取り除き白くすること。搗精(とうせい)ともいって、玄米を精白することを精米、玄麦(げんばく)を精白することを精麦(せいばく)といいます。一般的に精白された米は白米、麦は精麦といいますが、ここでは精白米、精白麦という言葉を使います。

麹菌を生やすのは原料の精白(精米、精麦)を済ませてから。そのプロセスにも手間暇がかかっています。

精米というと、玄米を米穀店やスーパーマーケットなどの精米機で精米するシーンを思い浮かべる人が大半でしょう。でも、主食用の米の精米ではせいぜい表層の5%程度を削るだけ。ですから、比較的短時間で簡単に終えることができるのです。それに対して、本格焼酎づくりのための精米では、表層から全体の10~30%ほどを削ります。精米の目的としては2つのことがあります。

第1に、余分なぬかや胚芽などを取り除き、麹がつきやすいようにすること。第2に、表層に多く含まれているタンパク質や脂質など、でんぷん以外の成分を取り除くこと。これらの成分の除去は原酒の香りと味に大きく影響するので、削る程度は製造方針と目標品質によって調整されます。

酒づくりのための精米には、酒造用精米機を用います。精米タンクに入れた玄米を、回転する金剛ロール砥石(といし)に一定速度で通し、1台の機械で循環させながら削っていくのです。時間をかけずに1度で大きく削ろうとすると、負荷がかかり摩擦熱が生じて米粒が割れやすくなります。ですから、摩擦熱による温度上昇を抑えながら回転する砥石に玄米を繰り返し通し、少しずつ削っていきます。精米にかかる時間は70%精米(30%削る)で10時間ほどです。

一方、精麦は日本独特の加工技術で、昭和の時代に米の代替食である麦飯用として普及しました。そもそも大麦は種皮が固く、胚乳の外側にタンパク質と脂質に富んだ厚い層もあるため、加工時に粒が割れやすい特徴があります。さらに種皮に覆われた粒の真ん中に入っている「黒条線」と呼ばれる麦特有の黒っぽい縦線が問題になります。凹んだ黒条線の部分の外皮までできるだけ除くために65~70%精麦します。精麦は各社ノウハウを駆使し、砥石のある研削式精麦機(10台前後)と砥石のない摩擦式精麦機(5台前後)を並べ、流速と負荷を調整しながら1台ずつ通して割れないように丁寧に削っていきます。

大麦の断面図。麦粒の真ん中に「黒条線」と呼ばれる溝があるため、米よりも精白が難しい

大麦の断面図。麦粒の真ん中に「黒条線」と呼ばれる溝があるため、米よりも精白が難しい

精麦の良し悪しは、麦焼酎の品質に直結します。そこで三和酒類では、精麦メーカーに協力してもらい、精麦の品質管理を徹底しています。余談ですが、お酒の神様・坂口謹一郎(さかぐち・きんいちろう)先生*2は「各民族の酒の製法は多くその主食の加工法と一致する」と「日本釀造協會雜誌」*3の中で記していますが、まさに日本の酒づくりは、精白米と精白麦を蒸して食べる粒食文化と一体と言えます。*2 坂口謹一郎:1897(明治30)~1994(平成6)年。日本の農芸化学者。発酵、醸造に関する研究で世界的権威の一人。東京大学応用微生物研究所初代所長、同大学名誉教授、理化学研究所副理事長を務める。

*3 「日本釀造協會雜誌/75巻(1980)10号」p.772-776「麹から見た中国の酒と日本の酒」

ビール、ウイスキーづくりに精麦が不要な理由とは

ちなみに、麦焼酎の原料となる二条大麦はビールとウイスキーの原料でもありますが、そこには精麦のプロセスはありません。本格焼酎と同じ蒸留酒であるウイスキーづくりをよく知る人は、本格焼酎づくりにおける精麦の重要性について説明すると、「なぜ麦を削る必要があるのですか?」と疑問に思うようです。

麹菌を使わないビール、ウイスキーづくりでは、玄麦を浸水させて発芽を促します。発芽した麦(=麦芽)の内部の胚芽やぬか層に潜む酵素が活発に働くようになり、麦のでんぷんを糖に変えてくれます(糖化)。この糖から、酵母の働きで発酵が進み、アルコールができるのです。これは西洋では麦芽(モルト)、東洋ではカビ(麹菌)を利用して糖化に必要な酵素を得るという、酒づくり文化の違いなのです。本格焼酎づくりで精麦を行うのは、麦に麹菌を効率的に生やすためですが、精麦した麦は発芽しないのでビールもウイスキーもつくることはできません。

ステップ2 原料処理

米と麦では浸漬方法が大きく異なる

「一麹」の前のもう1つの大事な工程として原料処理があります。洗浄→浸漬(しんせき)→蒸し→放冷の4つのプロセスからなる一連の工程で、米や麦の一粒一粒に麹菌を生やしていくために必要な良い蒸し米、蒸し麦を得る重要な最初の関門です。浸漬とは水分を吸わせること。きれいに洗浄した後、水に浸漬させて、その後蒸します。ここで大事なのは、4つのプロセスを通して吸水をコントロールし、最終的に麹菌を育てるための理想の蒸し米、蒸し麦の水分に仕上げることです。

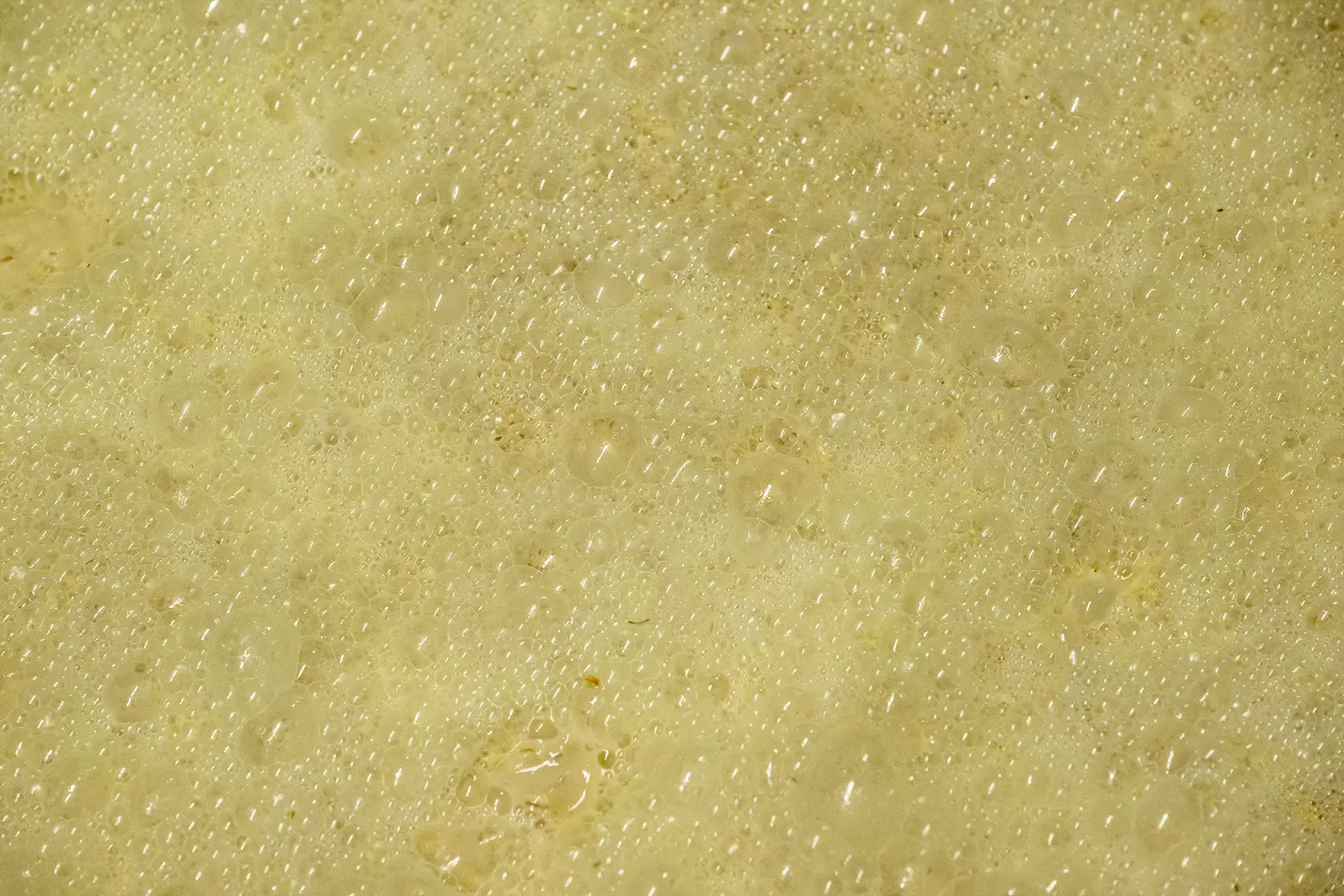

洗浄→浸漬→蒸しの工程で吸水は刻々と進行し、現場の経験と勘が求められます。精白米の場合は、通常十分に吸水させても水分量24〜26%あたりで上限値に達し自然に止まります。蒸しによる水分増加は10%前後で一定ですから、自然と34~36%の蒸し米が得られます。これは、黄麹菌、黒麹菌、白麹菌(後述)の麹づくりに適した水分量で、粘り気の少ない硬いごはん程度です。

一方、精白麦の場合は十分に吸水させると60%近くまで吸水してしまい、水分が多すぎて麹にはなりません。麹菌が増殖しやすい水分量が34~36%というのは、麦の場合もほぼ同様です。蒸しによる水分増加は米より少なく1~2%でほぼ一定ですので、この分を差し引いて蒸し前の浸漬後水分を60%より少ない32~34%に調整することが必要なのです。浸漬水の温度が変わると吸水スピードが変わるため、温度に合わせて分単位の管理をしなければなりません。

本格焼酎づくりでは、通常は米麹が使われますが、それは原料処理が容易だからです。それでも「いいちこ」や大分の本格麦焼酎づくりで麹の原料として麦にこだわるのは、原料の味わいが最終的な製品の味わいに関与するため、つまり麦からつくった麹でしか得られない味わいがあるからなのです。

蒸した後は、蒸し米、蒸し麦を麹づくりに適した温度まで下げてから、次のステップへと移行します。

主要参考文献:「日本酒」(秋山裕一、岩波書店、1994年)、「和食とうま味のミステリー」(北本勝ひこ、河出書房新社、2016年)、「現代焼酎考」(稲垣真美、岩波書店、1985年)、「焼酎の履歴書」(鮫島吉廣、イカロス出版、2020年)、泡盛の考古学(小田静夫、勉誠社、2000年)

(写真:三井公一)

(写真:三井公一)

PROFILE

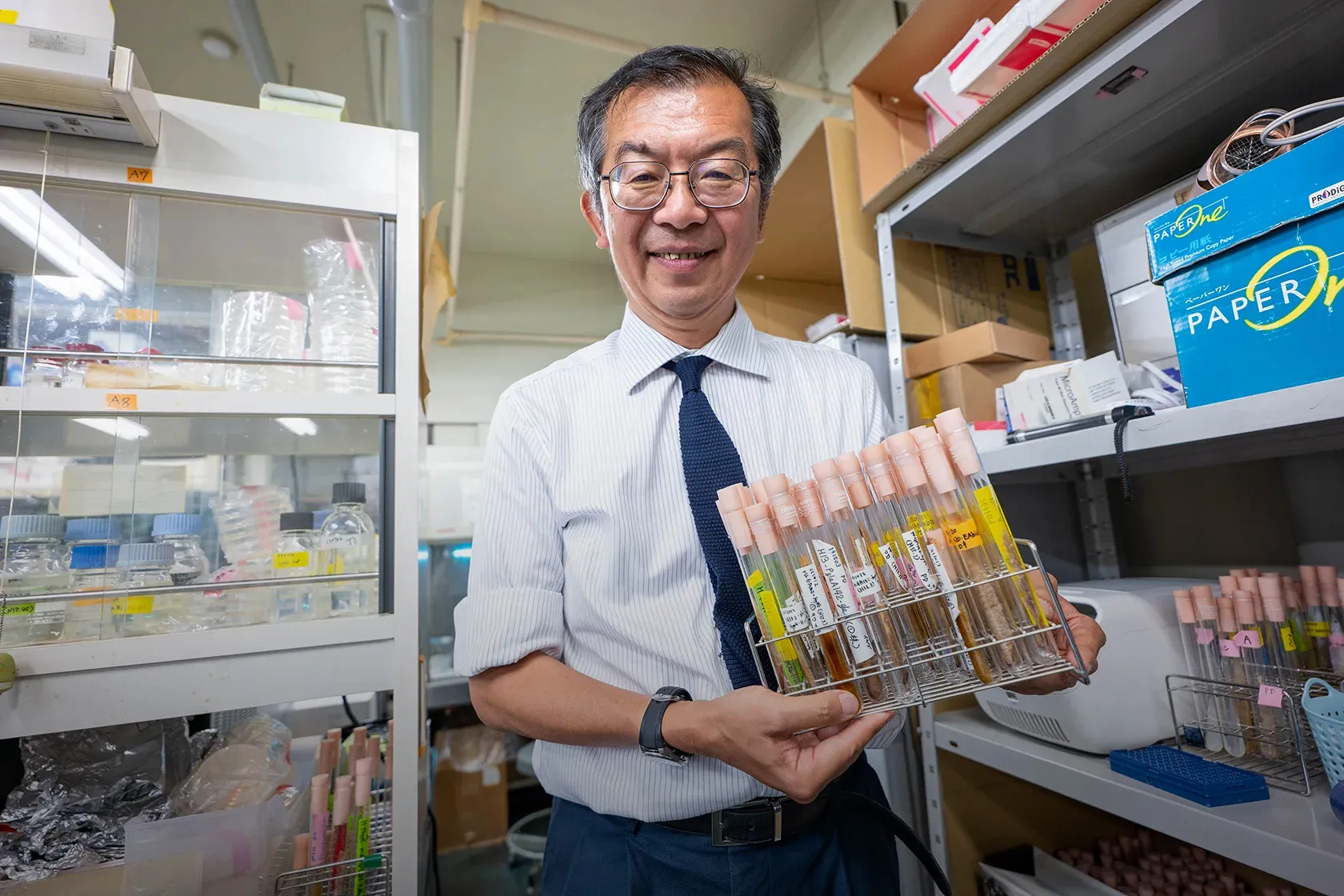

下田雅彦(しもだ・まさひこ)

三和酒類株式会社 取締役会長 工学博士

1955(昭和30)年生まれ、大分県豊後大野市出身。大阪大学工学部醗酵工学科卒業後、兵庫県の日本酒メーカーに勤務。1984(昭和59)年にUターンで三和酒類に入社。専門技術者として焼酎製造技術開発、商品開発、品質管理に従事しながら、1998(平成10)年に大阪大学工学博士号取得。1999(平成11)年に取締役に就任後、2017(平成29)年、オーナー家以外から初の社長に就任。2023(令和5)年、取締役会長に就任。

![大分の歩きたくなる道[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![優しい甘さが美味しいみりん粕のレシピ[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![Dr.下田の新本格焼酎論 第5回[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji_s.jpg?ver=2)

![お笑い芸人 えとう窓口(Wエンジン)[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)