本格焼酎のつくり方:「二酛、三つくり」後編~本格焼酎の多様性の源泉

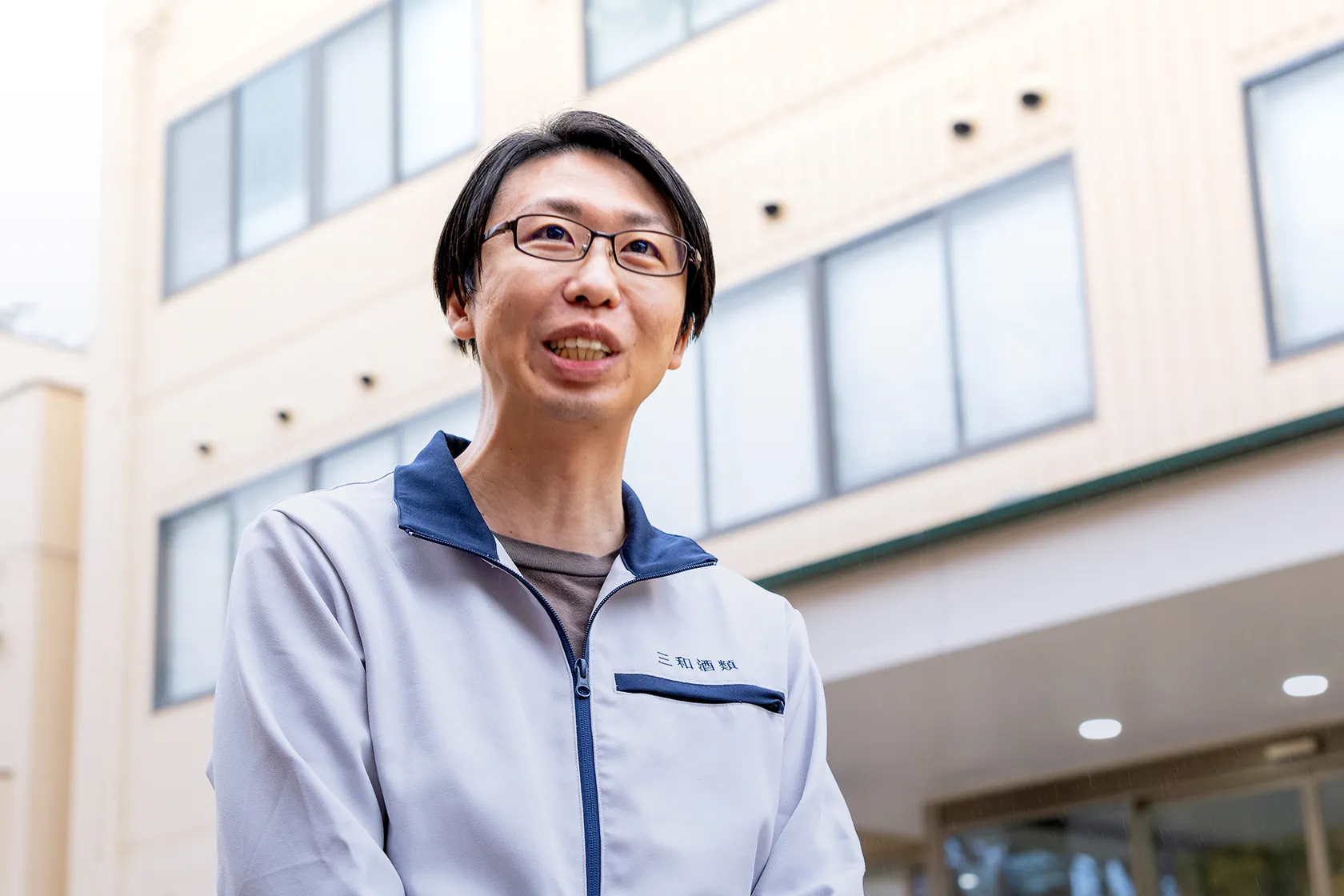

三和酒類で技術者、経営者として本格焼酎づくりに携わってきた「焼酎博士」こと下田雅彦(しもだ・まさひこ)の語り下ろしによる本連載。ここまで本格焼酎づくりの発酵工程を、「一麹(いちこうじ)、二酛(にもと)、三つくり」という日本古来の酒づくりに則して語ってきました。今回は、日本の酒づくり独特の発酵方法である「並行複発酵」について紹介します。第3回「『二酛、三つくり』前編~発酵の『もと』となる酵母を増やす『一次仕込み』」第2回「『一麹』後編~本格焼酎の救世主となった黒麹菌・白麹菌」語り:下田雅彦(三和酒類 顧問) / 構成:井上健二

●日本の酒づくり「並行複発酵」について

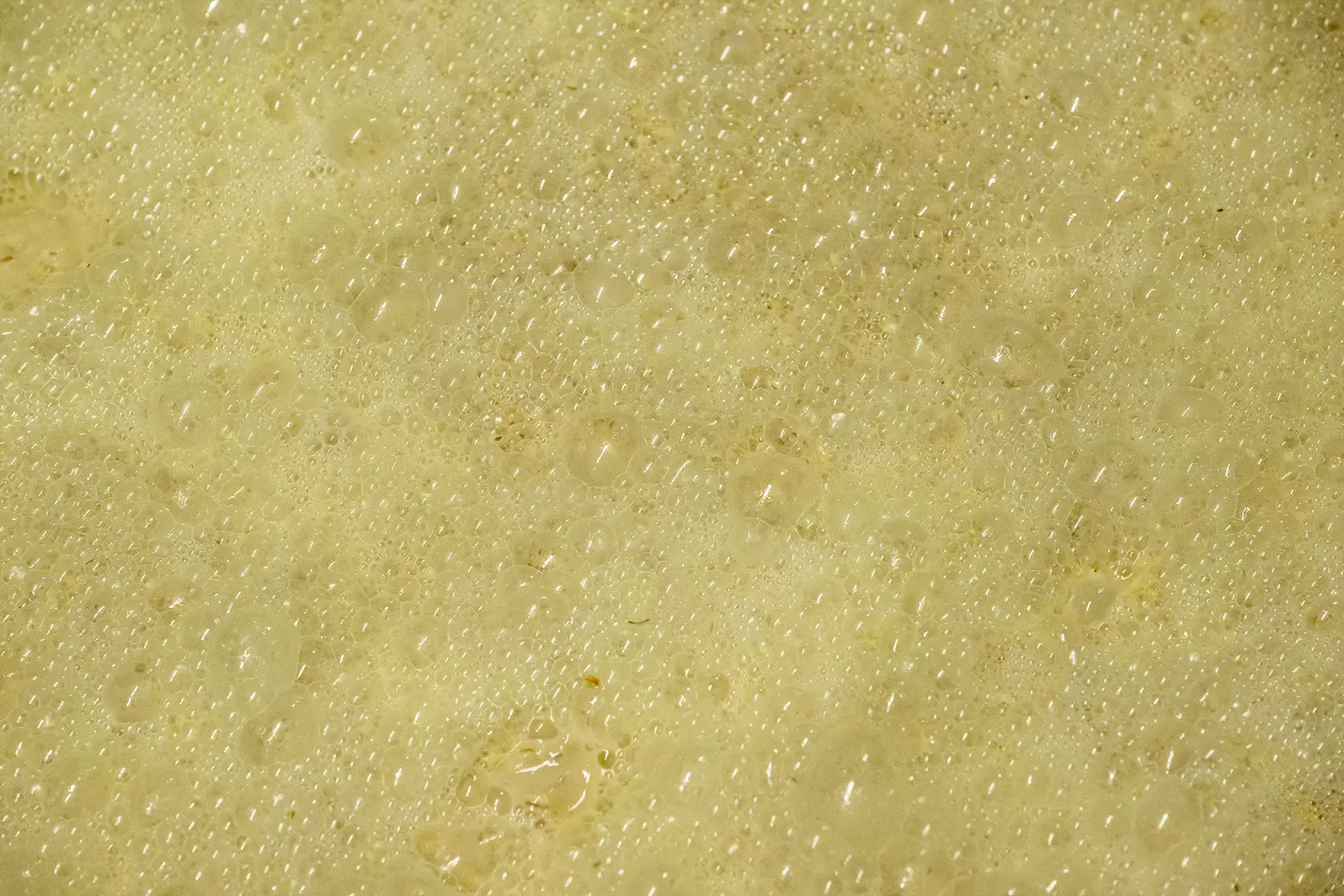

日本の酒づくりは、麹と蒸し米と水を1つのタンクに仕込み、固液混合のもろみ*1の状態で発酵させます。麹のもつ多様な酵素によって蒸し米を溶解させ、でんぷんを糖に変える糖化と、生成された糖を酵母がアルコールに変換する発酵が同時進行するため、「並行複発酵」と言います。この方法で発酵すると、もろみの最終アルコール濃度は17~20%に達します。ワインは原料のぶどうに含まれる糖をそのまま酵母が発酵するので「単発酵」といい、アルコール濃度は11~14%です。ビールは麦芽の酵素ででんぷんを糖に変える糖化工程を経た後、その糖化液(麦汁)を酵母によって発酵させます。糖化と発酵が別々に行われるので「単行複発酵」といい、生成するアルコール濃度は4~6%です。*1 もろみ:醸造用のタンクに、麹、水、酵母などを入れて仕込み、その後発酵している状態。

(作:下田雅彦)

(作:下田雅彦)

第2回は、本格焼酎の製造工程のうち、主に「一麹」に当たる麹づくりについて説明しました。本格焼酎の品質を左右する大麦の処理方法と、蒸し方、製麹(せいきく)に使われる麹菌についても言及しました。

ステップ1 麹原料と精白

ステップ2 原料処理

ステップ3 製麹

今回は、ステップ4の「一次仕込み」と、ステップ5の「二次仕込み」についてお話しします。いよいよ酒づくりの本番である「二酛」「三つくり」について触れたいと思います。

ステップ5 二次仕込み

120年前、本格焼酎の「二次仕込み法」登場

日本酒における酛(もと)づくりは、300年ほど前、江戸時代に関西で発展した「生酛(きもと)づくり」と呼ばれる方法によって確立されました。

厳寒期に仕込み水を6℃前後まで冷やしてから仕込みが始まります。まず、水中に住む硝酸還元菌*2という微生物が活動することで亜硝酸という物質を生成し、他の汚染微生物の生育を抑制します。そこから、暖気樽(だきだる)*3操作により日を追って徐々にもろみの品温を上げていきます。

10℃を超えた頃から今度は乳酸菌が活動するようになり、乳酸が生成されます。この乳酸と亜硝酸の作用により、乳酸菌以外の微生物や清酒酵母以外の酵母は死滅します。水温がさらに上がり15℃前後になると生き残った清酒酵母が増え始め、アルコール発酵が始まります。生じたアルコールで乳酸菌が死滅し、最後は清酒酵母のみが残って、アルコール発酵を続けるのです。このような方法でつくられる酛が「生酛」。微生物の盛衰を温度制御だけで操る見事なからくりです。*2 硝酸還元菌:硝酸塩を還元して亜硝酸を生成する「硝酸還元作用」を有する細菌の総称。

*3 暖気樽(だきだる):お湯や氷水を入れてもろみの品温を上げたり下げたりする温冷器。

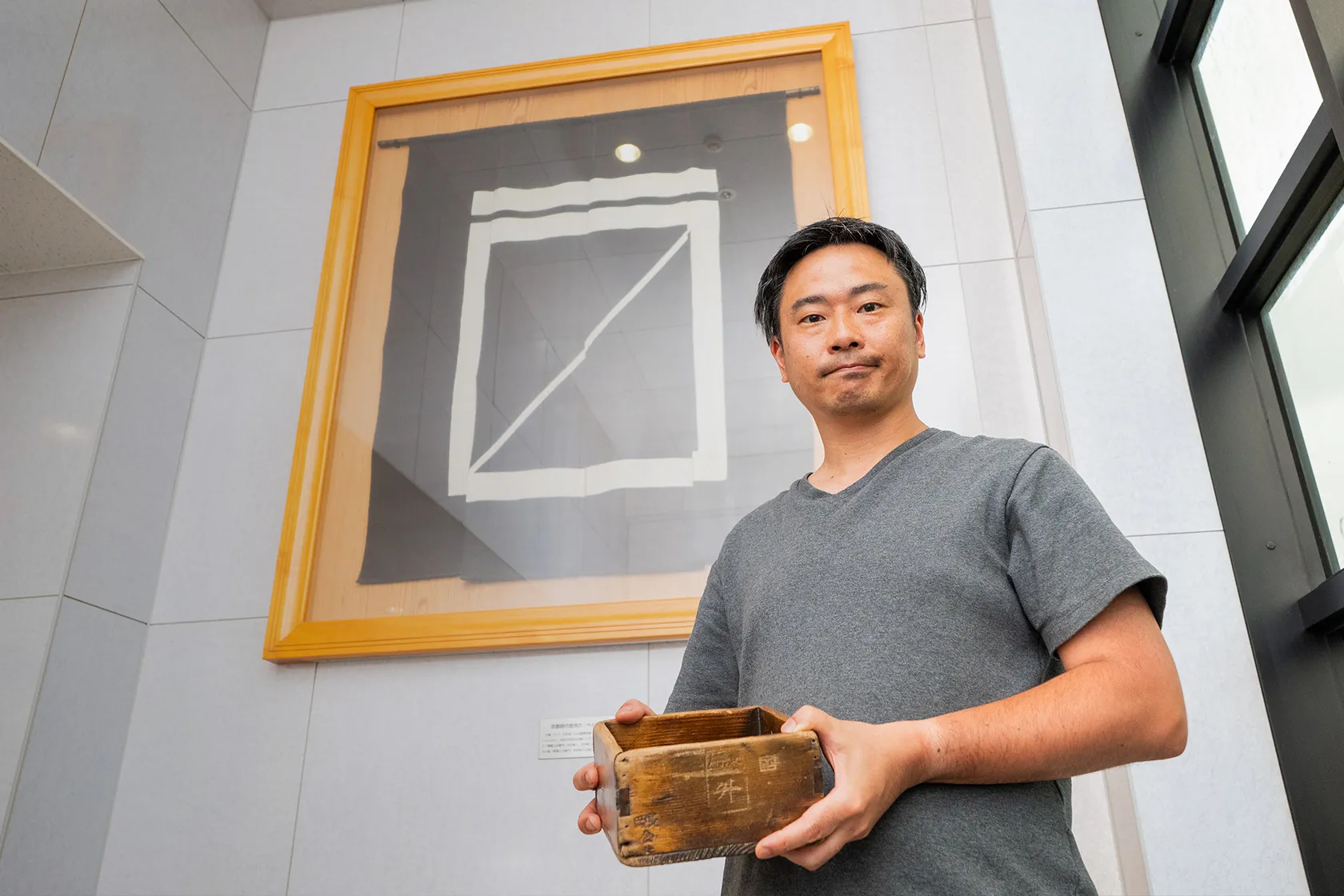

仕込み桶に暖気樽を入れて温度調節をする様子

仕込み桶に暖気樽を入れて温度調節をする様子

ですが、気温の高い南九州ではこの生酛づくりの再現は困難です。それでも120年前までの本格焼酎づくりでは、黄麹菌を使った日本酒づくりをお手本とせざるを得ませんでした。仕込み桶(または甕)に米麹と蒸し米と水を入れて仕込む方法は日本酒の酛と同じで、原料の米の代わりに麦、甘藷(かんしょ。サツマイモのこと)、雑穀を蒸したものを代用して一度に仕込むので、「どんぶり仕込み」と呼ばれていました。18世紀以降利用されるようになったサツマイモは、蒸すだけででんぷんから糖分が生成され、甘い蒸し芋状態になります。米麹と蒸し芋と水を仕込むと直後からさまざまな雑菌が増殖を始め、特に腐造対策に苦労していたようです。

「二次仕込み」は本格焼酎の多様性の源泉

製造方法の改善が試みられたのは、鹿児島の芋焼酎製造で試行錯誤の末、1903(明治36)年に登場した「二次仕込み法」でした。米麹と蒸した芋と水を一度に仕込むのではなく、1回目は米麹と水だけで仕込み、2回目に蒸した芋と水を加える、つまり麹と主原料を分けて仕込む方法にたどり着いたのです。

一次仕込みで酵母を増やし、なおかつアルコール濃度も高めておけば、雑菌繁殖と腐造のリスクを抑制できます。そこへ二次仕込みで主原料として蒸した芋を加えることにより、より安全に醸造できるようになりました。背景として、1899(明治32)年、自家用酒税法廃止により自家醸造が禁止されて以降、国家財政の基盤として酒類の免許制度のもと、製造者の集約化と製造場の近代化が進んだことがありました。

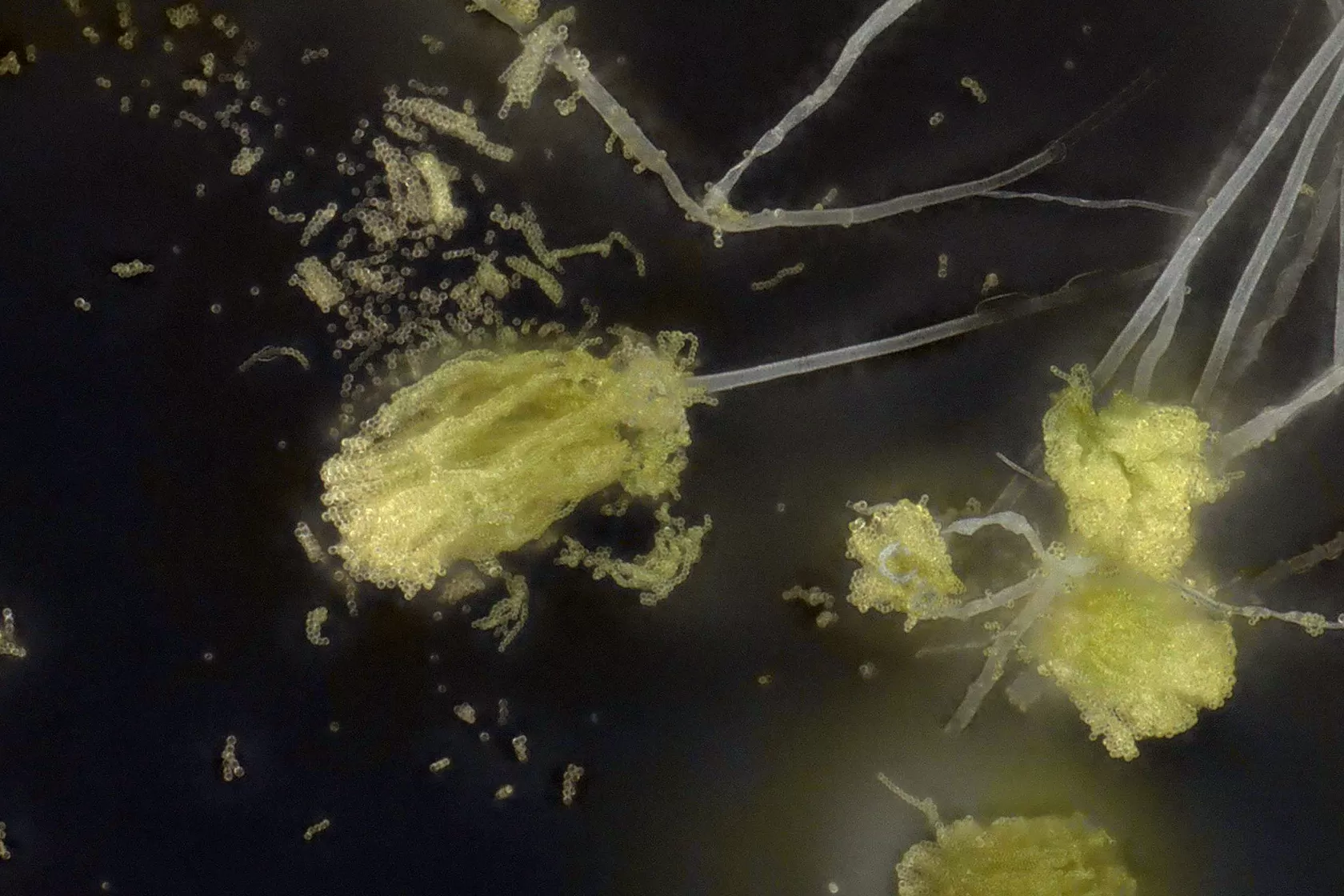

さらに、二次仕込み法を完全なものにしたのが、日本酒と同じ黄麹菌ではなく、黒麹菌を使うようにしたこと。明治時代に西洋から微生物学が導入された結果、1901(明治34)年に泡盛の麹から黒麹菌が初めて分離されました。その性質を調べた結果、黒麹菌は製麹中に多量のクエン酸を生成することから、野生酵母や雑菌といった汚染微生物の侵入を強力に防御し、腐造防止に効果があることが明らかになりました。芋焼酎で二次仕込み法が定着したのと同じ時期に、税務監督局の技師の指導もあり、1912(明治45、大正元)年から鹿児島の焼酎メーカーが沖縄生まれの黒麹菌を使うようになります。

二次仕込み法と黒麹菌の採用により、本格焼酎ならではの安全な醸造法が確立されたのです。日本酒の生酛に劣らない、微生物の性質を巧みに利用して制御する見事な仕組みです。

本格焼酎進化の系図(作:下田雅彦)

本格焼酎進化の系図(作:下田雅彦)

二次仕込み法と黒麹菌の利用は芋焼酎の製造方法で定着し、次第に米焼酎や麦焼酎のほか、主原料違いの本格焼酎の製造にも使われるようになりました。米を使う麹(米麹)と水だけで仕込む一次仕込みが共通化されていき、二次仕込みで芋や米、麦といった異なる主原料が加えられるわけです。

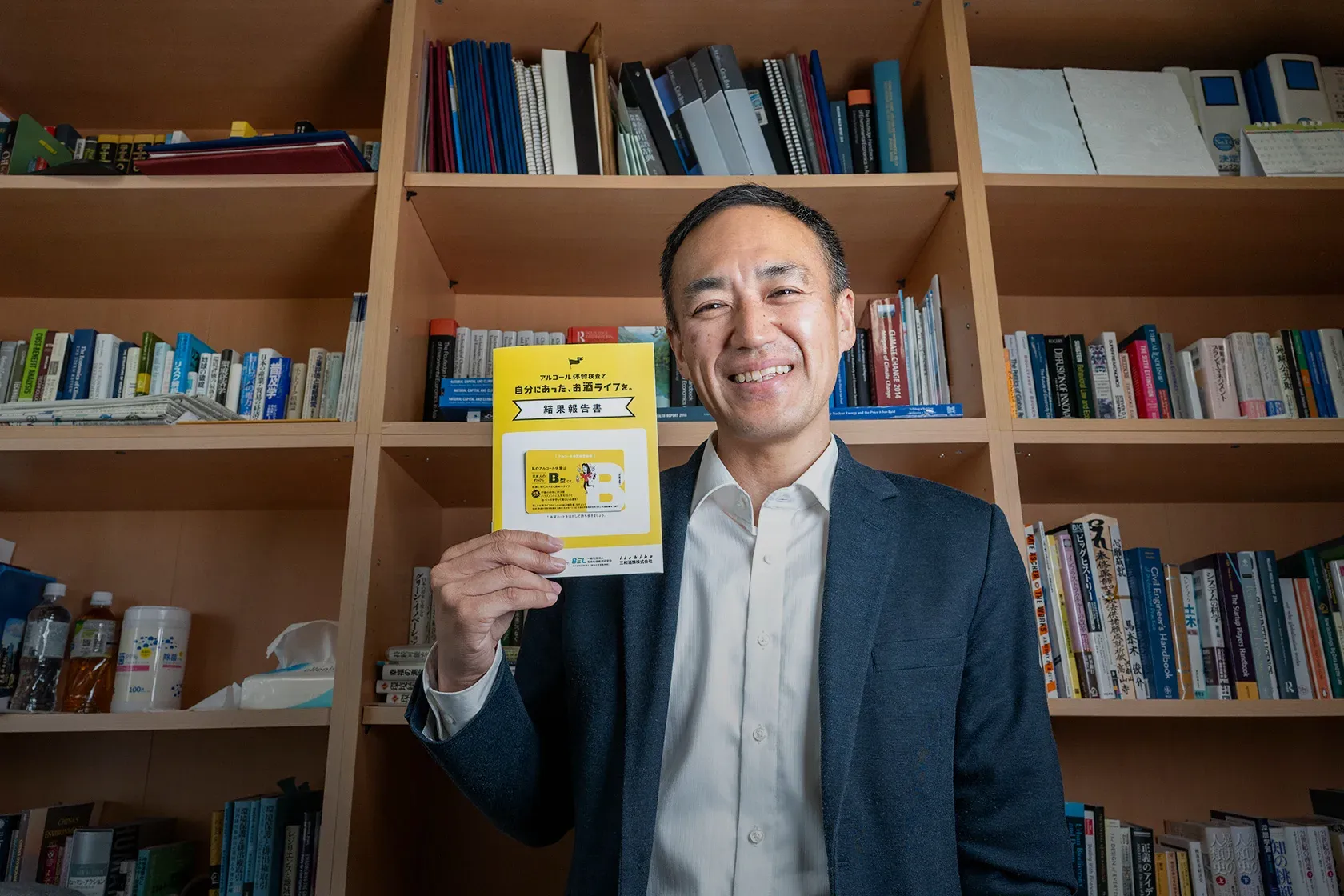

二次仕込みで加える主原料が芋なら「芋焼酎」、米なら「米焼酎」、黒糖なら「黒糖焼酎」と呼ばれます。そのため、一次仕込みでの麹に米ではなく麦麹を使い、二次仕込みの主原料にも麦を使う麦焼酎「いいちこ」は「麦100%の本格麦焼酎」とうたって、一次仕込みに米麹を使った麦焼酎とは区別しています。

一次仕込みが共通化されることにより、本格焼酎の二次仕込み原料は穀類、イモ類、清酒粕、黒糖のほか、ごま、栗、にんじんなど、国税庁長官が定めるその他の物品49品目が使用可能という、世界に例のない多様性を有する唯一無二の蒸留酒となったのです。

国税庁長官の指定する物品

あしたば、あずき、あまちゃづる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、おたねにんじん、かぼちゃ、牛乳、ぎんなん、くず粉、くまざさ、くり、グリーンピース、こならの実、ごま、こんぶ、サフラン、サボテン、しいたけ、しそ、大根、脱脂粉乳、たまねぎ、つのまた、つるつる、とちのきの実、トマト、なつめやしの実、にんじん、ねぎ、のり、ピーマン、ひしの実、ひまわりの種、ふきのとう、べにばな、ホエイパウダー、ほていあおい、またたび、抹茶、まてばしいの実、ゆりね、よもぎ、落花生、緑茶、れんこん、わかめ

ここで、さらに製造技術面のちょっと難しい話をします。米や芋、黒糖といった主原料の違いによって、仕込み量の配合や、仕込み期間などをどのように変えるのか。そうしたつくり分けの方法を、原料の種類別に、総原料1,000kgの仕込みの配合例から見てみましょう。

(作:下田雅彦)

(作:下田雅彦)

一次仕込みの水の使用量は、麹原料の1.2倍が基本です。水が多すぎると、クエン酸濃度が薄まり雑菌の防御効果が弱くなる危険性が生じます。また、発酵初期の焼酎酵母の増殖と並行複発酵の制御が難しくなるのです。かといって水が少なすぎると、もろみの流動性が悪くなり、作業性が悪くなります。また、発酵が局所的になって、雑菌繁殖と腐造のリスクが高まります。それらを防ぐのに最適な水分量が、麹原料の1.2倍なのです。

仕込み配合例で示した(a)米製・麦製・雑穀製、(b)甘藷(サツマイモ)製、(c)黒糖製の一次汲み水歩合(一次仕込みの水の割合)は120~123%とほぼ同じになっています。一方、参考に挙げた(d)泡盛は、麹米に対して汲み水歩合が170%。仕込みは1回のみでもろみを管理し蒸留することから、日本酒づくりから進化した本格焼酎とは異なる製造法として位置づけられます。

二次仕込みでは、主原料の特性によって仕込み配合が異なります。標準的な仕込み配合で、米・麦・雑穀では麹歩合(主原料に対する麹の割合)が50%、総汲み水歩合(一次仕込みと二次仕込みを合わせた原料全体に対する汲み水の割合)は160%であるのに対し、水分を多く含む甘藷製では麹歩合20%、総汲み水歩合65%と全く異なります。糖の塊である黒糖製では糖濃度が高くなりすぎないように麹歩合が57%、総汲み水歩合は245%となります。

加える水の量の基本的な考え方は一次仕込みの時と同じで、発酵の進行に準じて生じるリスクを回避するための配合が選ばれています。甘藷や黒糖といった特殊原料を使った本格焼酎づくりは、でんぷんや糖濃度の違いや原料の物性を考慮して、試行錯誤の末に定着した仕込み配合といえます。

二次仕込みの発酵期間も主原料によって異なります。米や麦や黒糖では10〜14日前後。甘藷では8~10日です。もろみのアルコール度数もそれぞれ異なります。米や麦は17〜20%、芋焼酎では原料のでんぷん含量が米や麦に比べて低いので14~15%で発酵終了です。黒糖焼酎は15~16%です。

並行複発酵で糖化と発酵のバランスを取る方法は、経験により培われた温度管理しかありません。通常、常温の26℃前後で一次仕込みを始めますが、温度が上がりすぎると、もろみを「櫂棒(かいぼう)」でかき混ぜて冷却する「櫂(かい)入れ」を行ったり、タンク内に温度調整のために設置しているらせん状の「蛇管(じゃかん)」に冷水を流したりして、順調な発酵を促します。

発酵の後半、酵母が弱ってアルコール発酵が停滞した時、水分を追加しアルコールや糖分濃度を薄めて酵母の働きを再活性化する「追い水」という高度な技術もありますが、これはあくまで非常手段。温度を巧みにコントロールし続けることにより、原料をロスなくアルコールに変えた“熟成もろみ”を実現し、質の高いお酒をつくることができるのです。

並行複発酵と「一麹、二酛、三つくり」

最後に、麦焼酎のもろみ中で起こっている並行複発酵と「一麹、二酛、三つくり」の関係について話してみたいと思います。

アルコール発酵では、原料の糖分のおよそ半分(0.55倍)のアルコールが得られます。この係数0.55は、例えば24%の糖度のブドウ果汁からは0.55倍したアルコール濃度13.2%程度のワインが期待できるという経験則です。日本酒や蒸留前の焼酎もろみの最終アルコール度数は17~20%ほど。これだけのアルコールをつくるためには、その約1.8倍、30~36%の濃度の糖液(糖分を含む原液)が必要になります。

ところが、ここまで高濃度の糖液は通常の糖化工程ではつくることが不可能です。仮に濃縮して糖度を上げても、濃糖圧迫といって酵母も増殖できなくなってしまいます(濃糖圧迫は、砂糖漬けで微生物の動きが抑制されることをいいます)。このため単発酵や単行複発酵では、20%のアルコール度数を実現するのは不可能なのです。

(作:下田雅彦)

(作:下田雅彦)

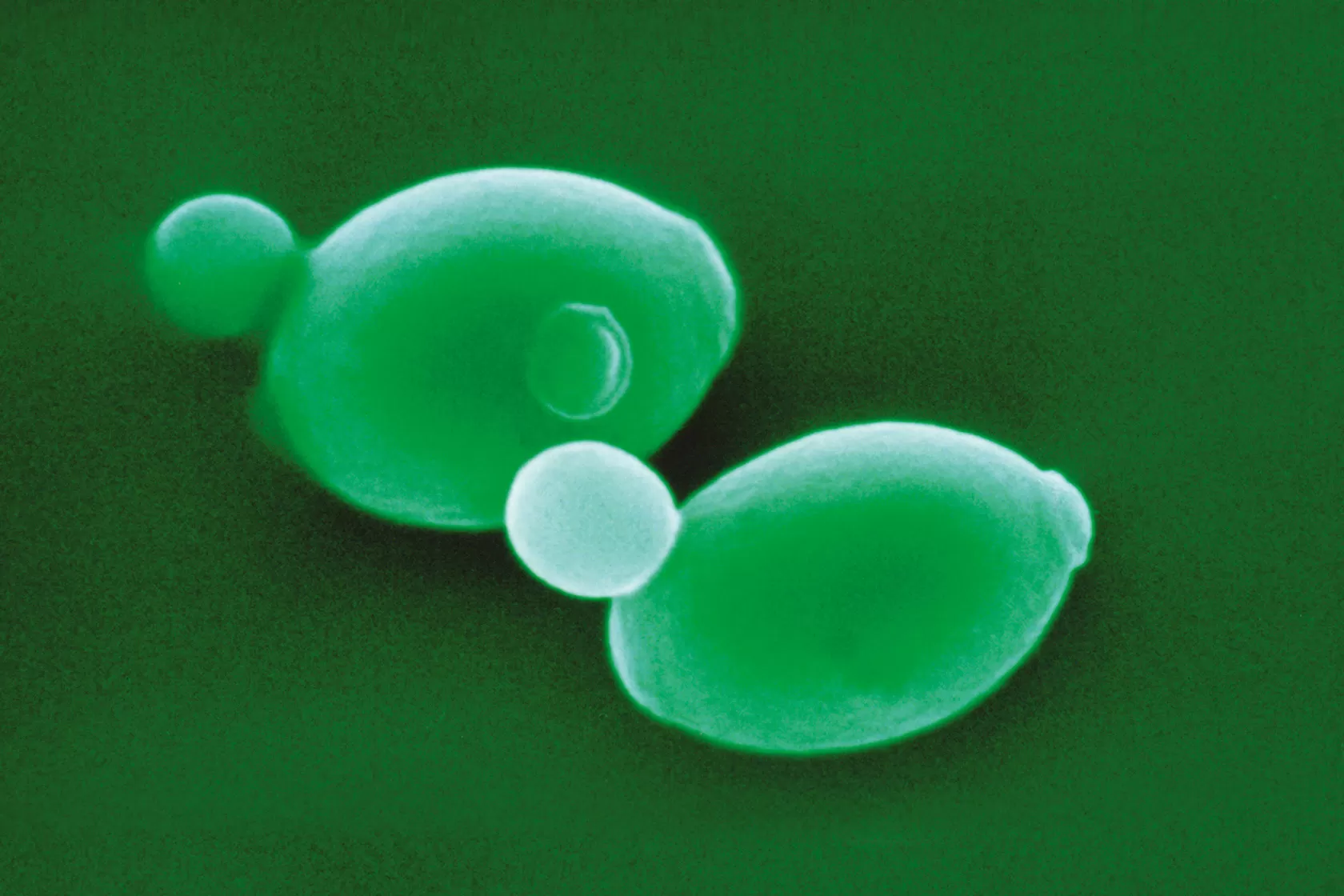

この不可能を可能に変えるのが、並行複発酵。上図「麦焼酎もろみで起きている発酵の様子」をご覧ください。まず麹から遊離したαーアミラーゼやグルコアミラーゼといった各種酵素がでんぷんを溶解させ、ブドウ糖を生成します。もろみ中に糖が蓄積してくると、酵母が待ち構えていてそれを取り込み、代謝してアルコールと炭酸ガスを生成するのです。

酵母の量が少なく、活動も弱ければ、糖が消費されないためもろみ中の糖濃度が上がり、発酵が停止してしまいます。逆に糖の生成よりも酵母の活動が勝ってしまうと、もろみ中の糖が枯渇し、やはり発酵が止まります。

一番大事なのは、麹をしっかりつくることで、仕込み時に麹や主原料を溶解させ、糖まで分解することのできる各種の酵素が十分あること=「一麹」。2番目に大事なのは、その糖を発酵させる元気な酵母が十分確保されていること=「二酛」。その2つがしっかりできれば、あとの並行複発酵では、うまく誘導する人の技が大事です=「三つくり」。

この3つがそろって初めて原料を完全にアルコールに変え、20%前後の度数まで上げられるのです。昔の杜氏(とうじ)さんの経験から生まれた格言が、非常に理にかなった教えだということに驚くばかりです。

本格焼酎の製造工程は大きく2つに分けられますが、これまで日本酒づくりと関連づけて前半の「原料処理」、「製麹」、「仕込み」工程についてお話ししてきました。次回以降は、蒸留酒ならではの後半の工程「蒸留」、「ろ過」、「貯蔵」、「ブレンド」のお話に移ります。

主要参考文献:「本格焼酎製造技術」(日本醸造協会、1991年)、「酒づくりのはなし」(秋山裕一、技報堂出版、1983年)、「発酵と醸造 Ⅱ」(東和男編著、光琳、2003年)、「世界のスピリッツ 焼酎」(関根彰、技報堂出版、2005年)、「焼酎の履歴書」(鮫島吉廣、イカロス出版、2020年)

(写真:三井公一)

(写真:三井公一)

PROFILE

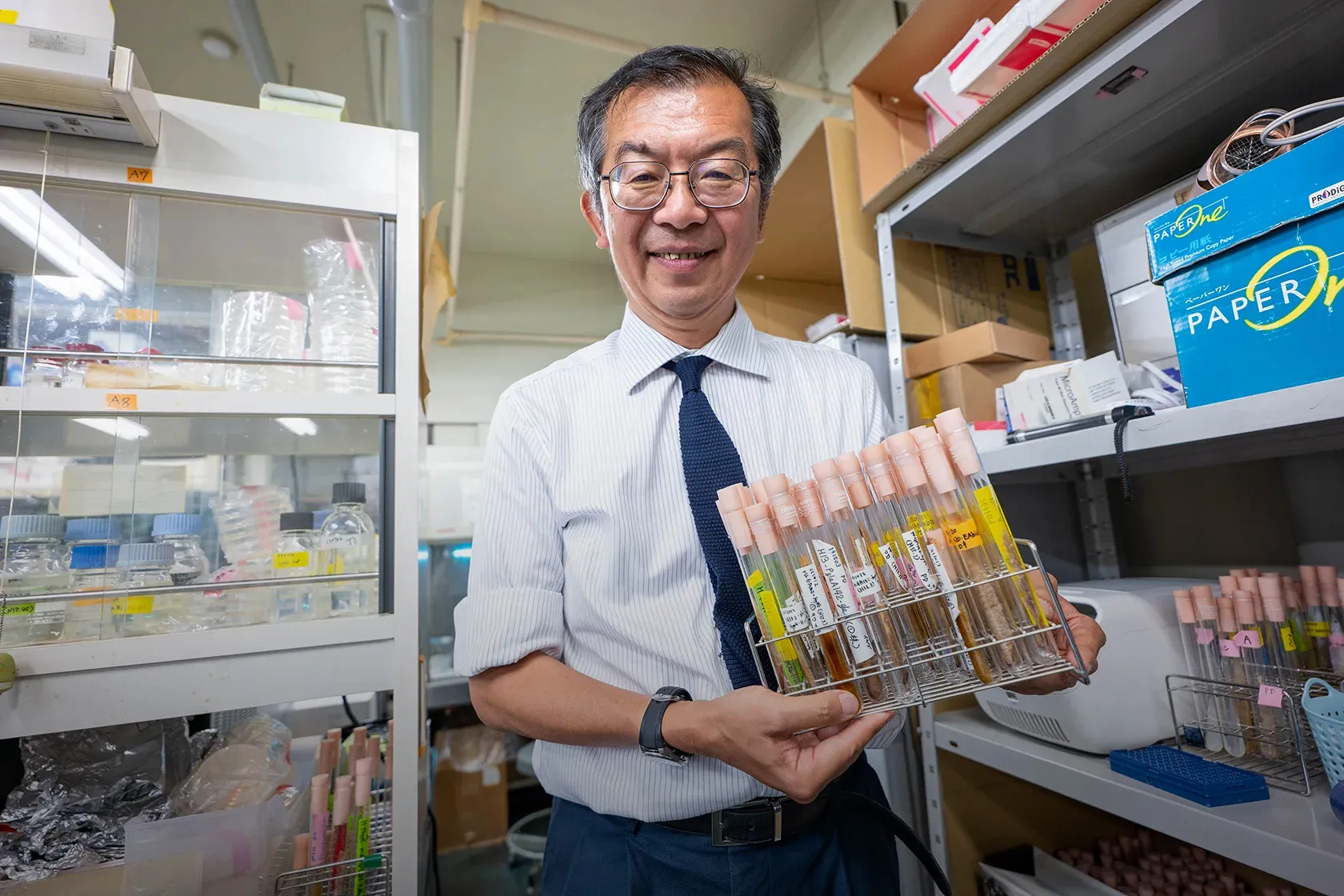

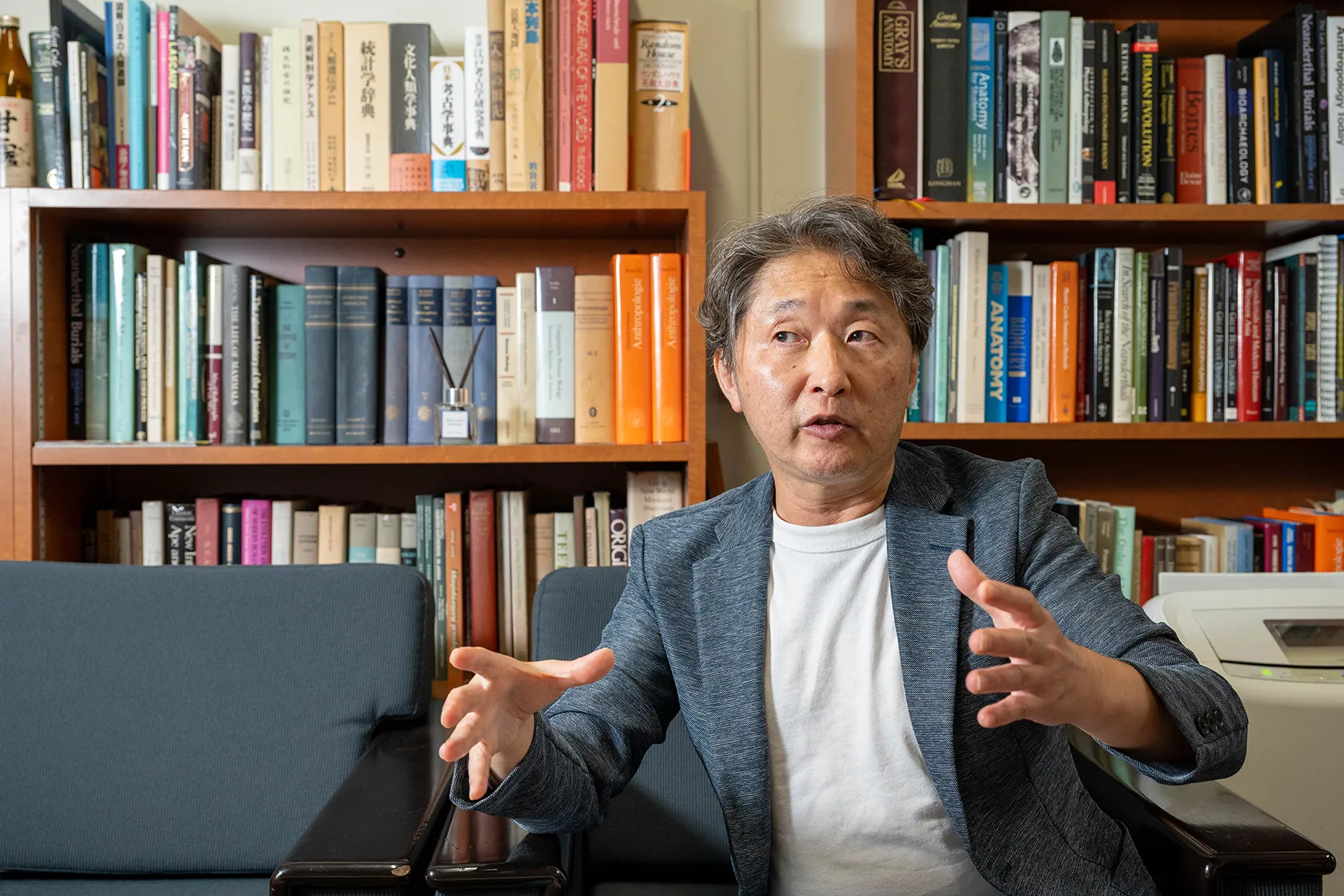

下田雅彦(しもだ・まさひこ)

三和酒類株式会社 顧問 工学博士

1955(昭和30)年生まれ、大分県豊後大野市出身。大阪大学工学部醗酵工学科卒業後、兵庫県の日本酒メーカーに勤務。1984(昭和59)年にUターンで三和酒類に入社。専門技術者として焼酎製造技術開発、商品開発、品質管理に従事しながら、1998(平成10)年に大阪大学工学博士号取得。1999(平成11)年に取締役に就任後、2017(平成29)年、オーナー家以外から初の社長に就任。2023(令和5)年、取締役会長、2025(令和7)年10月より顧問を務める。

![大分の歩きたくなる道[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![うま味たっぷりアンチョビを使ったレシピ[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![Dr.下田の新本格焼酎論 第4回[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji_s.jpg?ver=2)

![お笑い芸人 えとう窓口(Wエンジン)[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)