もっと語ろう麹と発酵 Vol.22味や香り、食感、温度などによる総合感覚、それを「味わい」と呼んでいます

広島大学名誉教授、女子栄養大学名誉教授

NPO法人 うま味インフォメーションセンター 理事長

(公財)日本食肉消費総合センター 研究員西村 敏英

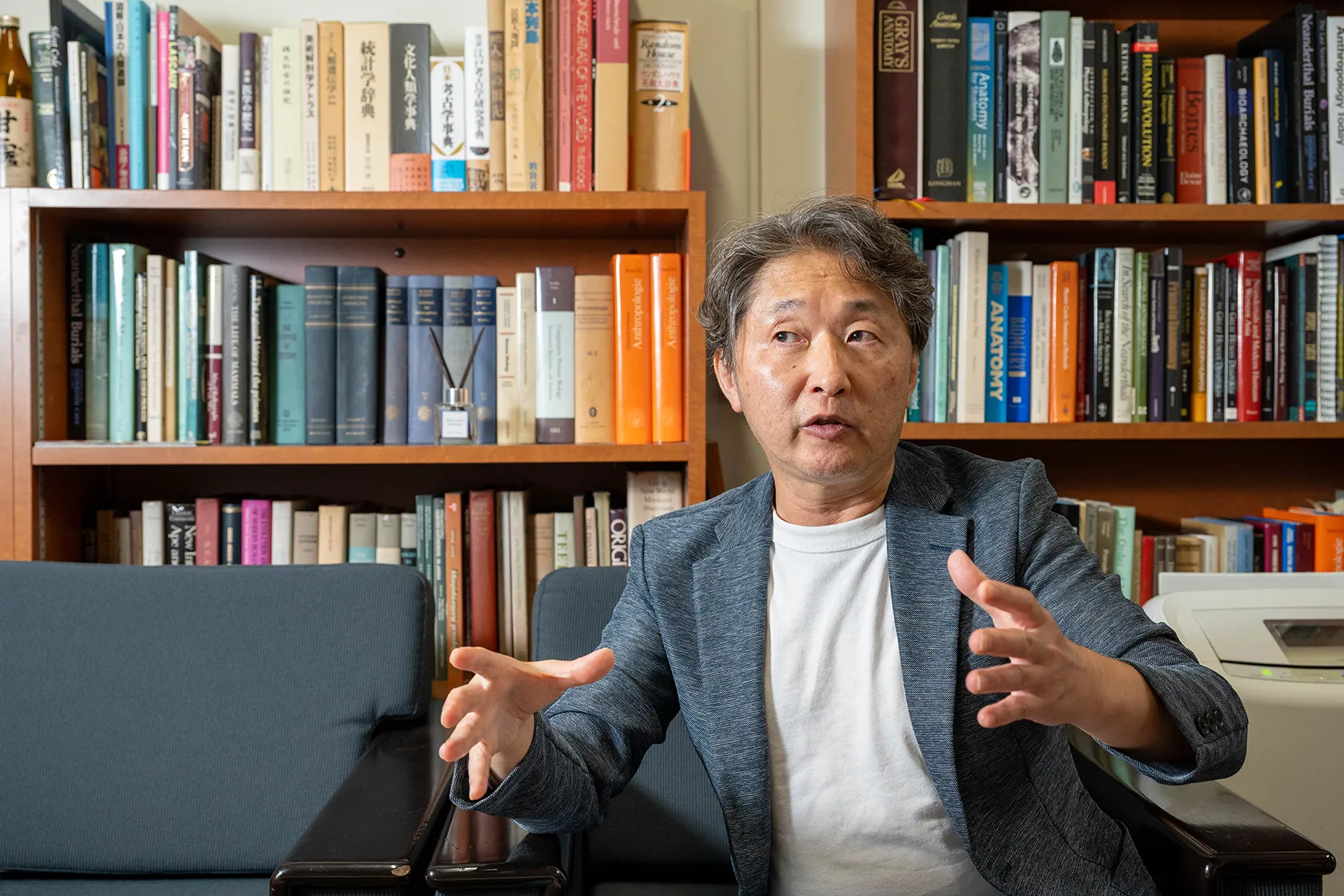

東京大学、広島大学、女子栄養大学などで教鞭を執る一方で、長年にわたり、「食肉と健康」、「食べ物と美味しさ」に関する研究をしてこられた西村敏英(にしむら・としひで)先生。近年はNPO法人うま味インフォメーションセンターの理事長を務めながら、人間が感じる味の1つ「うま味・うま味物質」に関する情報の発信や、食品・食べ物の「コク」の科学的な解明や見える化などにも取り組まれています。ご研究の分野を中心に、味わいや美味しさのメカニズムなどについて伺いました。

文:萩原美智子 / 写真:三井公一

(取材場所:NPO法人 うま味インフォメーションセンター)

鼻をつまんでキャンディーを口に入れてみると……

――身近な感覚である「味覚・嗅(きゅう)覚」について、あらためて科学的な視点から、お話をお聞かせください。

では、早速ですが、みなさんに体験していただきたいことがあります。ここにあるフルーツキャンディーを手に取って、開封して、鼻に近づけてみてください。それぞれオレンジやブドウなどの「香り」がしますよね。

続いて、鼻をつまんでキャンディーを口の中に入れてください。甘酸っぱさが広がりますね。今、感じている感覚は「味覚による味」です。それでは、今度は鼻をつまんでいる手を放してください。いかがですか?

――ブドウの味が戻ってきました。

そう思うでしょう。でも、実は違います。戻ってきたのは「味」じゃなくて「香り」です。いま感じている「味」は、甘いと酸っぱいだけ。鼻を開いた途端に感じたのは、「味覚による味」と「嗅覚による香り」が一緒に感じられる「味わい」なんです。ですから正しい表現は、「ブドウの味わいが戻ってきた」ということなんです。味と香りが同時に入ってきたので、これはオレンジだ、これはブドウだと分かったわけです。

食べ物を口に入れたとき、私たちは舌で感知する味だけでなく、香りや、食感、あるいは温度など、さまざまな要素に起因する感覚を総合して感じています。それを、みなさんはふだん無意識に「味」と呼ぶのですが、実際は総合感覚なので、私たちはそれを「味」ではなく、「味わい」と表現するのが正しいと考えます。

――「味わい」が総合感覚だということが分かりました。では、「美味しさ」は科学的にはどう説明できるのでしょうか。

食べ物の美味しさを決める要因は大きく3つに分けられます(図1)。1つ目は、「食べ物を口に入れる前の要因」です。鼻先香(はなさきか)と呼ばれる空気中から鼻腔に入ってくる香り(図2)、食べ物の色や形、調理音やそしゃく音などがそれにあたります。2つ目が、「食べ物を口に入れた後の要因」で、これが味わいにつながります。その中には、口中香(こうちゅうか)と呼ばれる香りが大きな役割を果たしています。また、固い、柔らかい、とろみがあるといった食感や、熱い、冷たいなどの温度も関わっています。この2つの要因からは、誰もが同じ刺激を受けます。

図1 食べ物の美味しさを決める要因

5つの基本味(甘味・苦味・酸味・塩味・うま味)と香り、食感、温度、さらにコクが加わって「味わい」となる(図版は西村敏英先生の資料をもとに「koji note」編集部作成)

ところが、美味しさの評価というのは、人によって違いますよね。それは、3つ目の要因として、生体側、つまり個人に関わることがあるからです。特に大きいのが食文化・食習慣です。例えば、どんなものを食べて育ってきたかということですが、食べ慣れているものは美味しく感じることが多いようです。「お袋の味」がまさにそうですね。生体側の要因としては、ほかにもその日の体調や天候・気温などの環境面、食べ物に関する価値観や情報などによる心理面の影響も挙げられます。

図2 鼻先香と口中香

香りを感じる「嗅覚(きゅうかく)」において、香り物質が嗅上皮(嗅覚を司る組織)に届くまでの流れ。食べ物を口に入れる前に鼻腔(びくう)から入る香り物質で感じる鼻先香と、口に入れた後に呼気で口腔内から鼻腔の嗅上皮に逆流すると感じる口中香の2種類がある(参考)特定非営利活動法人 うま味インフォメーションセンター「間違いだらけの『おいしさの表現』2種類の香り-鼻先香と口中香-」より引用

――図1の中に「基本味」とありますが、これは料理の味付けなどでも使われる基本味(きほんみ)のことですか。

そうです。古くから基本味には、甘味・苦味・酸味・塩味の4つが定義されていましたが、2002年に第5の基本味としてうま味が加わりました。とはいえ、うま味の歴史は古いのですよ。明治時代後期の1908年に東京帝国大学(現・東京大学)理学部化学科の教授だった池田菊苗(いけだ・きくなえ)博士によって発見されていたんです。

1980年頃には、うま味も基本味の1つだと考えられるようにもなっていたのですが、それがようやく2002年になって正式に基本味の1つとされました。その背景には、遺伝子研究や味覚に関する分子レベルでの研究が進んだことが大きいと思います。ここで味覚についての仕組みを説明しますね。

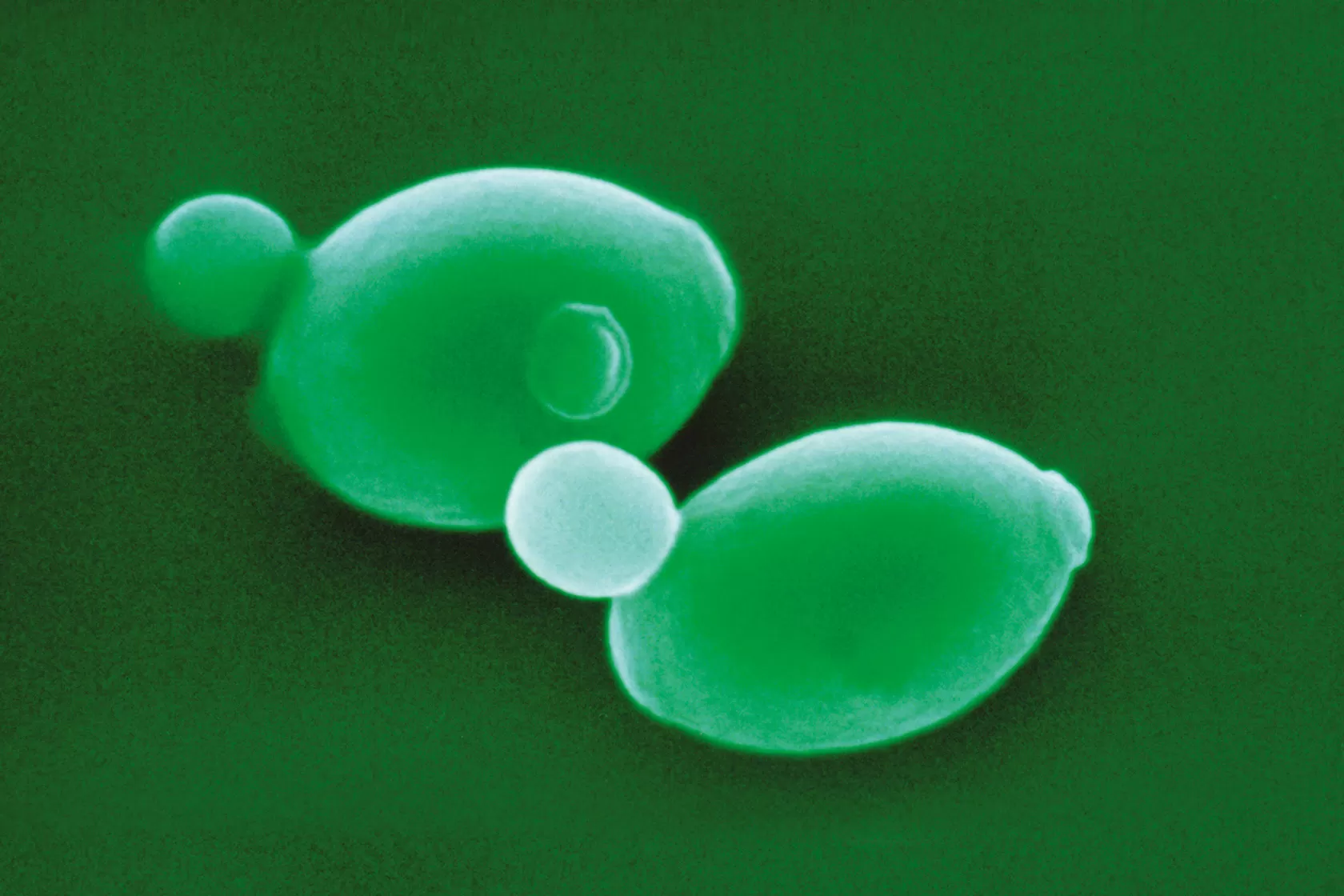

人の舌上には「味細胞(みさいぼう)」という味を感じる細胞が存在しています。その味細胞の先端部分には、うま味、苦味、甘味、酸味、塩味の5種類の基本味の刺激を受ける受容体が存在しています(図3)。甘い、酸っぱいなどの味物質が味細胞の受容体に結合すると、細胞が興奮し、その興奮した情報が味覚神経を通じて脳に伝えられるのです。

このような味を感知するメカニズムが解明されていき、舌上にある味細胞からうま味物質の受容体が見つかって科学的に証明されたのが2002年のことで、これを機に正式にうま味が基本味の仲間入りを果たしたということです。

図3 基本味の物質と結合する「受容体」のイメージ

味細胞の先端部分には5種類の味物質と結合する受容体がある。図は、それぞれの基本味の味物質と受容体の関係を示している(図版参考)特定非営利活動法人 うま味インフォメーションセンター「世界に広がるうま味の魅力 うま味受容体」より引用

基本味の1つである「うま味」、うま味物質単独では不思議な味

――なるほど。とはいえ、うま味というのは、他の4味と違って味のイメージがしにくいですね。

うま味調味料の「味の素®」をなめたことはありますか? うま味調味料単独では、素直に美味しいとは言えない、不思議な味がしたのではないでしょうか。

塩、砂糖などのように「美味しさ」を引き出してくれる物質はたくさんありますが、うま味物質もその1つです。うま味物質の代表的なものは、昆布に含まれるグルタミン酸ナトリウム、かつお節に含まれるイノシン酸、干ししいたけに含まれるグアニル酸などで、これらが味細胞のうま味物質の受容体たんぱく質と結合すると、その信号が脳に送られて、うま味が知覚できるというのは他の4つの基本味と同じです。しかし、うま味物質は、他の味物質と違って、単独では非常に弱く、決して美味しいとは感じられませんが、食べ物に適量を加えることで、総合感覚としての味わいを強める働きをします。

――基本味の中に「辛み」や「渋み」がないのはなぜですか。

辛みや渋みというのは、実は味覚ではなくて“体性感覚”と呼ばれる感覚によるものです。辛み物質や渋み物質は、味覚の5味とは違う受容体に結合し、その刺激で生じる感覚も脳の中で認識する場所が異なります。また、辛みの受容体では温度の感覚、渋みの受容体ではしびれるような感覚の刺激を受けています。

認知症予防にもおすすめ。味覚・嗅覚は意識することで鍛えられる

――ところで、味覚や嗅覚というのは鍛えられるものなのでしょうか。

鍛えられます。とにかく意識することですね。大学で教えていた時には研究室で学生たちに官能評価*1のトレーニングを行ってきました。基本味物質をそれぞれ水に溶かした5種類の溶液と味物質が入っていない水を使って識別テストをするんですが、初めは、なかなか溶液の味を当てることができません。特に、うま味溶液はふだんから意識していないと分かりにくいものなのです。*1 官能評価:人の五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、体性感覚)を用いて、飲料や食品の特性や、その品質を評価する方法。

それでも基本味は5種類しかないからトレーニングしやすく判断できるようになります。ですが、香りの評価はものすごく大変です。味の受容体は先ほど話した通りで5種類しかありません。それに対して、香りの受容体は約400種類あります。また、1種類の香り物質は、1種類の受容体にだけでなく、複数の受容体に結合し、多くの香り物質が受容体に結合する組み合わせによって、食べ物の香りを識別しています。味と違って、多くの種類の香りを知覚することになります。このように、香りと受容体への結合パターンの関係を記憶していることで、過去に嗅いだことがある香りを脳が識別しているんです。

――香りは記憶とつながっているということですか。

まさにそうです。ただ、同じ香りでも、人によって過去に嗅いだ場面が違うので、それを表現する言葉がぜんぜん違ったりします。官能評価においては、そのすり合わせ作業をして、同じ香り物質に対する評価を皆の共通の言葉に統一していくのですが、この過程が非常に大変で時間がかかります。

――味覚であれば5種類、香りなら400種類、それぞれを感じる受容体があるとのことですが、その数のバランスには個人差があるのですか。

いや、みな同じです。だから官能評価が成り立つんですね。

――その数は一生、変わらないのでしょうか。

変わらないといわれています。ただ、嗅覚は、人間の他の機能と同様、老化とともに衰えるので、「記憶力の低下と香りの感じ方の低下には関連がある」という説もありますね。私は最近、認知症予防として香りのトレーニングをしているんですよ(笑)。ふだんから香りを意識していると、記憶が衰えるのを遅らせることができると思っています。

スマホやテレビを見ながら食事をするのはおすすめできませんね。味や香り、それから食感などもしっかりと意識して食べていただきたいと思います。

それに、香りは危険を察知する役割も果たしているんですよね。例えば、都市ガスににおいがつけられているのも、漏れたときに気がつくようにするためです。食べ物では苦味は毒だともよく言われていますが、それによって危険なものは摂取しないようにしようとするわけですね。コーヒーとかゴーヤとか、苦いけれど危険ではないと分かってくると、受け入れられるようになっていきます。

――味覚が体にサインを送っているということでしょうか。

私は生理学者ではないのでこの分野のことに詳しくはないのですが、食べ物が口に入ってきたら消化器系が働くようにと、脳を介して連絡をしているような気はします。アミノ酸の味の刺激信号はたんぱく質を分解するための、糖質の味の刺激信号はでんぷんを分解するための「消化酵素を分泌しなさい」というように。

ある研究者の方が、人の消化器系は1つの膜でできているとおっしゃっていました。確かに、舌から食道、胃、小腸……とつながっていますよね。体の部位での役割に応じて、それぞれの器官が分化して、味を感じる口腔内、胃や小腸など消化をするところが、それぞれの役割を果たしているということなのかもしれません。

「コクがあって美味しい」を科学的に説明すると

――西村先生は食肉の「美味しさ」や「コク」の研究がご専門なのですね。

はい。始まりは大学の卒業研究で、「肉の美味しさ」がテーマでした。本当は「酵素」の研究がしたかったんですが、そのテーマは人気が高くて、くじ引きになったんですね。そうしたら、僕はビリを引いて、残っていたのがこのテーマだったんです。

――なんと、くじ引きで決まったことがライフワークに。

そうなんですよ(笑)。でも、「肉の美味しさ」には酵素が関わっているので、研究の中で酵素に関する実験をすることができました。結果的にはラッキーだったんです。2010年頃から「公益財団法人日本食肉消費総合センター」のフォーラム委員会の委員を務めていますが、そんなご縁があったのも、長い間、食肉に関わる研究をしてきたからだと思っています。

――「コク」と「美味しさ」とはどう関係しているのですか。

コクは味わいと同様に総合感覚なのですが、味・香り・食感など、食物から直接受ける刺激によって生じるものをいいます。そして、コク=美味しいというイメージがあるかもしれませんが、コクと美味しさは異なります。コクがあっても美味しいとは限らず、また、コクがなくても美味しい食べ物はたくさんあるからです。

ここには個人の主観的評価も大きく関わります。例えば、とんこつラーメンを「コクがあって美味しい」と言う人は、醤油ラーメンを食べたときに「もの足りない」とか「あっさりしている」とか言いますね。一方、醤油ラーメンを「コクがあって美味しい」と言う人は、とんこつラーメンは「くどい」や「しつこい」と表現しますね。美味しい食べ物を食べた時にしか、コクという表現をしていなかったのです。

右から順に、西村先生の編著作「食品のコクとは何か」(恒星社厚生閣)、著作「おいしさの9割はこれで決まる!」(女子栄養大学出版部)、編集に関わった冊子「うま味」(うま味インフォメーションセンター)

右から順に、西村先生の編著作「食品のコクとは何か」(恒星社厚生閣)、著作「おいしさの9割はこれで決まる!」(女子栄養大学出版部)、編集に関わった冊子「うま味」(うま味インフォメーションセンター)

――確かにそうですね。コクは科学的にはどのように説明できるのですか。

最近はこの図を使ってお話ししているのですが(図4)、コクは「複雑さ」、「広がり」、「持続性」の3つの要素から構成されていて、「基本味」に対して、この3つを「基本コク」と名づけています。「広がり」は味や刺激の強さをいい、それが強いほどこの円が大きくなります。「持続性」は味わいの余韻で、円柱の長さで表しています。そして、「複雑さ」は円の中の矢印で、多いほど複雑さも増していきます。

「コク」は、うま味物質を加えることで強まります。また、隠し味的な物質を入れると強まることも分かっています。例えば、フタライド*2という香りの成分をチキンブイヨンに薄い濃度で入れると味わい全体が強くなります。ほかには、NHKの依頼を受けて、餃子(ぎょうざ)のあんにコーヒーゼリーを加えるという実験を行ったことがあります。多く入れ過ぎるとコーヒー風味の餃子になってしまいますが、隠し味程度に入れると餃子の味わいが増すんです。コーヒーが隠し味的な役割を果たすのですね。*2 フタライド:セロリなどセリ科の植物に含まれる独特の香りを有する化合物群。香りを感じさせない濃度で加えると、食材の風味を複雑にし、持続性や広がりを増強させる働きがある。

図4 食品のコクの増強メカニズム

コクは「複雑さ」、「広がり」、「持続性」の3つの要素から構成されている(図版提供:西村敏英)

発酵や熟成、さらに香りも大きく関わるお酒の味わい

――お酒の味わいについて伺いたいのですが、本格焼酎、日本酒など麹を使ってつくるお酒が美味しく感じられるのはどういうことなのでしょう。

実は私は昔からお酒が飲めないんですよ。また、お酒について専門的な研究をしているわけでもないのですが、お酒の味わいについても先ほどのコクの図(図4)で表せるのではないかと思っています。

――複雑さ、広がり、持続性ですね。

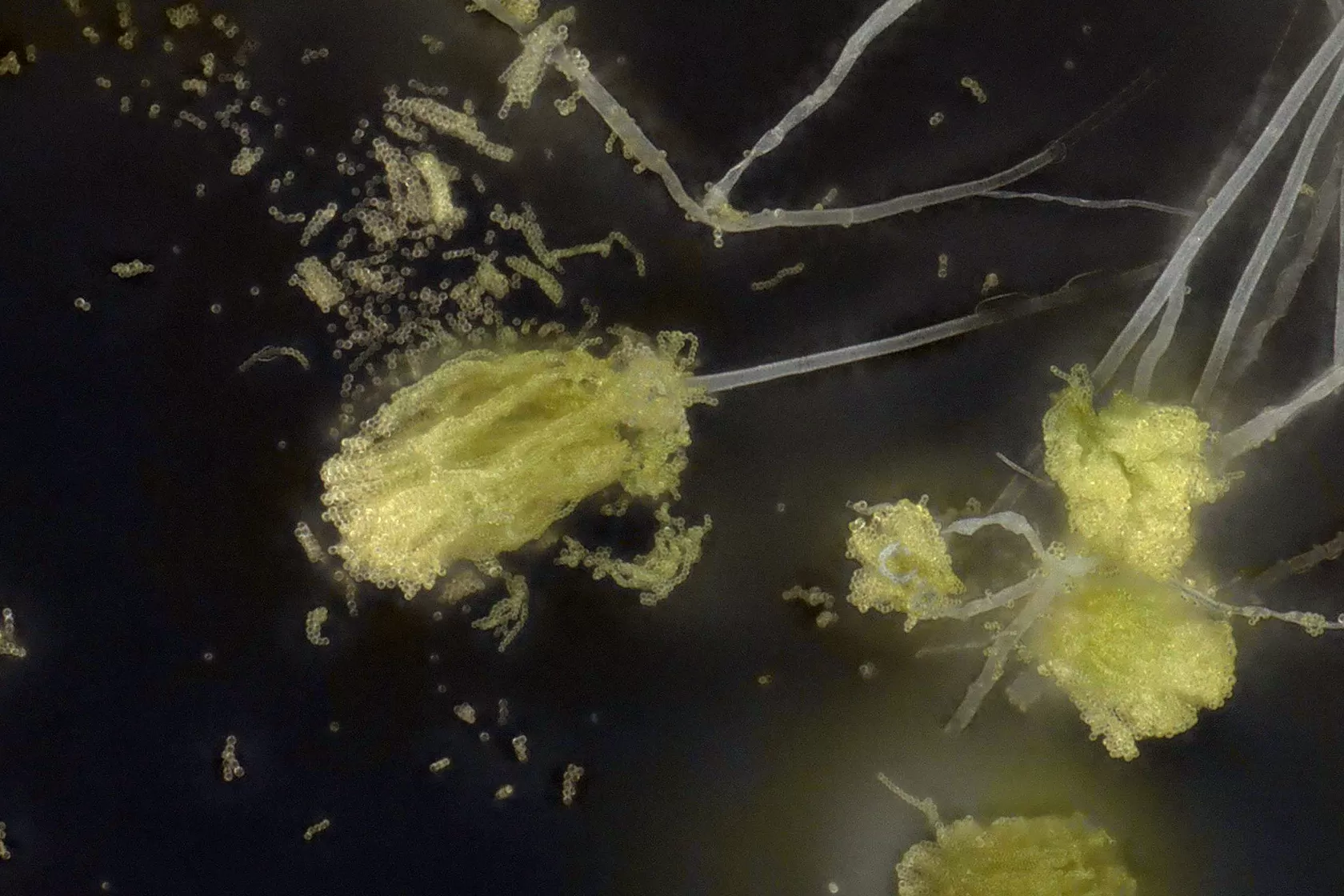

そうです。そして、「複雑さ」は加熱・発酵・熟成によって増すことも分かっています。例えば、食肉は熟成すればするほどたんぱく質の分解が進んで、うま味物質であるグルタミン酸などの遊離アミノ酸*3が増えていきます。食肉を加熱すると、この遊離アミノ酸と糖が反応して、褐色の「メラノイジン」などができる化学反応(メイラード反応)を起こし、香ばしさが発生します。

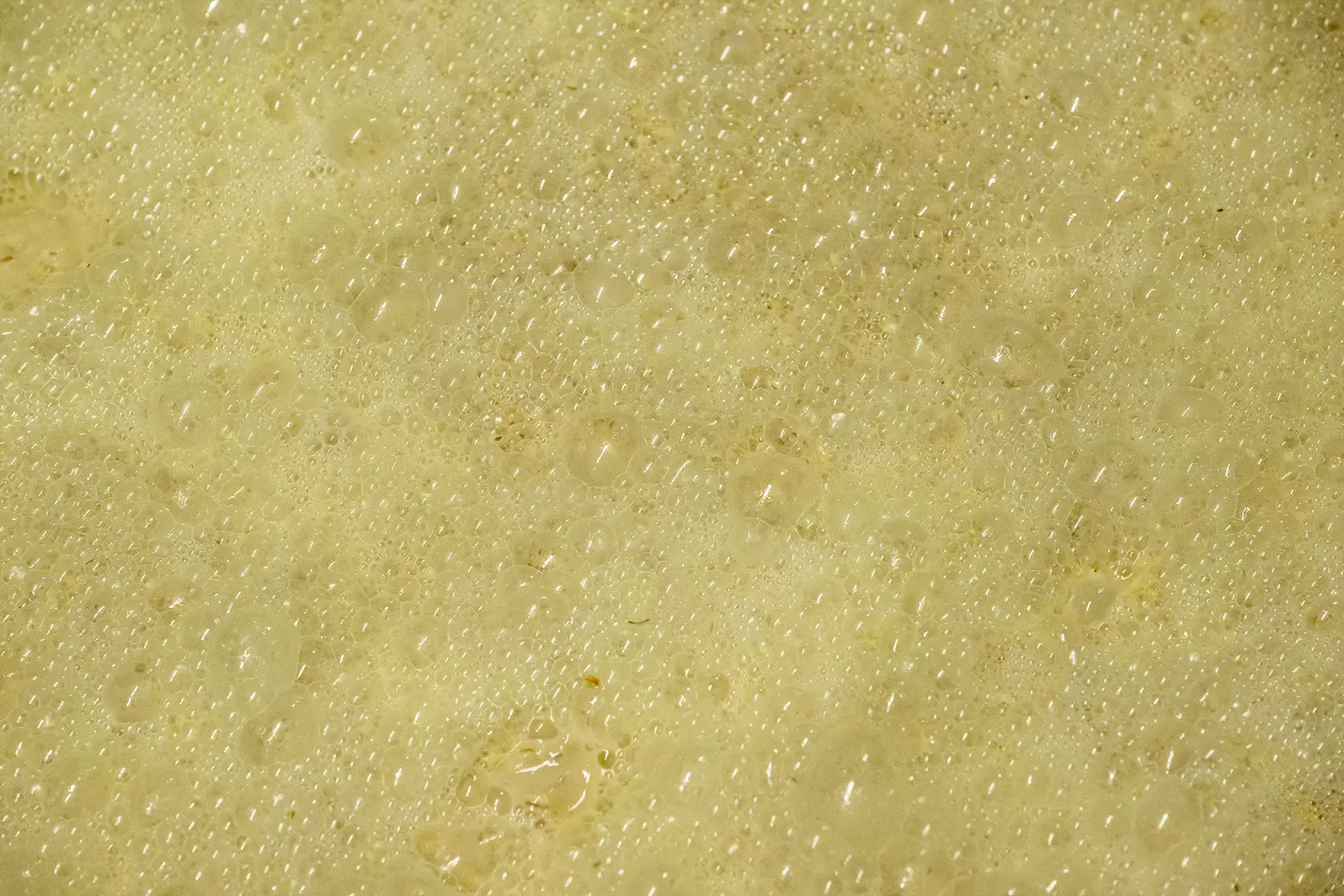

お酒も発酵や熟成によってコクが増していきますよね。発酵や熟成の過程で色々な味物質や香り物質が生成され、それがコクとなるからです。このコクの複雑さ、広がり、持続性の強さは、発酵・熟成の時間によっても変わってきます。そういう中で、「このお酒は味わいの広がりが中程度」だとか、「このお酒は余韻が長く続く」とか、それぞれの個性が生み出されていくのではないかと思います。*3 遊離アミノ酸:たんぱく質が分解され、つながりあっていたアミノ酸がバラバラの状態になったアミノ酸のこと。たんぱく質自身は無味であるが、バラバラの状態になると、それぞれが甘味、苦味、酸味、あるいはうま味を感じさせる物質となる。

さらに、お酒の味わいの中で大きな役割を果たしているのが香りだと思います。香りというのは食品や飲料の美味しさの7〜8割を決める要因になっていると私は思っています。本格焼酎や日本酒には、甘い香りとかフルーティーな香りとか、ありますよね。

――まさに「味」だけではない、香りや舌ざわりなども含めた「味わい」がお酒の魅力なのですね。これからは意識して、「味わい」と言うようにしていきたいと思います。

ええ、ぜひ「味わい」という言葉を普及させてください(笑)。

――本格焼酎を飲んでいて不思議に思うのは、原料の麦や芋、米などの味わいがほんのりと感じられることです。ビールや日本酒などの醸造酒と違い、蒸留酒では味覚の成分は残らないのではないかと思うのですが。

そうですね。蒸留酒では、蒸留工程によって原料に含まれる味覚の成分は蒸留されませんが、香り物質はアルコールと一緒に蒸留されるので、蒸留酒の中にも原料由来の香りが感じられるのだと思います。ただ、蒸留酒の中でもウイスキーのような木の樽で貯蔵されるお酒なら、樽から味成分がアルコールの中に溶け出すことは考えられます。

一般的に酒造メーカーで使われているようなホーローやステンレス製などの設備で仕込むお酒の場合、味のように感じられるものは、実際は香りではないかと思います。また、焼酎も蒸留した後に貯蔵・熟成処理をしますが、この時に蒸留された成分同士で反応が起きて、新たな香り物質ができると考えられます。味なのか香りなのかは、先ほどのキャンディーのときと同じように、鼻をつまんで味わってみるとすぐに分かると思います。

――鼻をつまむと麦や芋の味わいが感じられなくなるのなら、それは香りということですね。次に飲むときに試してみます。ちなみに、お酒の美味しさをより強く引き出す飲み方はありますか。

より強く香りを楽しむという意味では、熱燗(あつかん)やお湯割りで飲むとよいかもしれません。香りは温度が低いと飛びにくく、高くなると飛びやすくなるんです。是非、試してみてください。

日本で発見された「うま味・うま味物質」の情報を発信

――2024年から理事長を務めておられる「うま味インフォメーションセンター」では、日本で発見されたうま味について、その知識や情報をグローバルに発信していらっしゃるのですね。

はい。うま味に関する研究や情報提供、食育がテーマのセミナーなどさまざまな活動を行っています。そして、おっしゃるとおり、うま味は日本で発見されたもので、外国でも「umami」という言葉で認識されているのですが、実はこのうま味の概念は、外国の方が正しく認識されているかもしれません。

日本には昔から「旨み・旨味」という美味しさを表す言葉がありますから、基本味の「うま味」と混同されやすいんですね。その点、英語圏ではうま味が「umami」であるのに対し、旨み・旨味は「deliciousness」なので、しっかり区別されているんです。ただ、最近は、日本人が外国人に間違った知識を伝えて、混乱させることもあるようなので、当センターから「うま味・うま味物質」の正しい発信をしていきたいと思っています。

「広辞苑 第七版」(岩波書店)の「うまみ」の説明のページ

「広辞苑 第七版」(岩波書店)の「うまみ」の説明のページ

うま味を正しく認識していただくための発信も当センターではしているのですが、これを見てください。「広辞苑 第七版」です。当センターの働きかけによって、この2018年の改訂で初めて「うま味」が記述されたんです。見出しは漢字の「旨味」でその2つ目の説明のところに、

(「うま味」と書く)味覚の一つ。その刺激となる成分は、グルタミン酸ナトリウム・イノシン酸ナトリウム・グアニル酸ナトリウムの類。

と記述されました。

次の改訂では、「旨味」と「うま味」が別の項目として掲載されるともっといいのですが。

――最後に、美味しさのメカニズムを研究することの意義として感じていらっしゃることがあればお聞かせください。

研究の意義は、味や美味しさのメカニズムを明らかにしていき、健康かつ美味しい食べ物を提供できるようになることだと思っています。食品メーカーさんと共同で研究させていただくことも多いのですが、学問だけに終わらず、食べた人が「美味しい」と感じるような成果に結びつく研究を今後もしていければと思っています。

PROFILE

西村敏英(にしむら・としひで)

農学博士/広島大学名誉教授/女子栄養大学名誉教授/NPO法人 うま味インフォメーションセンター 理事長/公益財団法人 日本食肉消費総合センター 研究員、フォーラム委員会委員

1979年、東京大学農学部農芸化学科卒業。1984年、同大学大学院農学研究科農芸化学専門課程(博士課程)修了。1985年、同大学助手。1994年、広島大学助教授、2000年、同大学教授。2002年、同大学大学院教授(2015年より広島大学名誉教授)。2008年より日本獣医生命科学大学教授、2017~2025年、女子栄養大学栄養学部教授(2025年より女子栄養大学名誉教授)。2024年、特定非営利活動法人 うま味インフォメーションセンター理事長に就任。

研究分野は「食肉と健康」、「食べ物と美味しさ」など。2010年には食べ物の美味しさの要因である「コク」を定義し、世界に発信するための研究活動を行っている。主な著書に「おいしさの9割はこれで決まる!」(女子栄養大学出版部)、「食品のコクとは何か おいしさを引き出すコクの科学」(西村敏英・黒田素央共著、恒星社厚生閣)など。趣味はゴルフ。

![大分の歩きたくなる道[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授 太田博樹[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![Dr.下田の新本格焼酎論 第4回[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji_s.jpg)

![お笑い芸人 えとう窓口(Wエンジン)[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)