大分に暮らすということ 第28回害獣とみなされるシカやイノシシも大切な命。

美味しくいただくことが環境問題の解決につながる

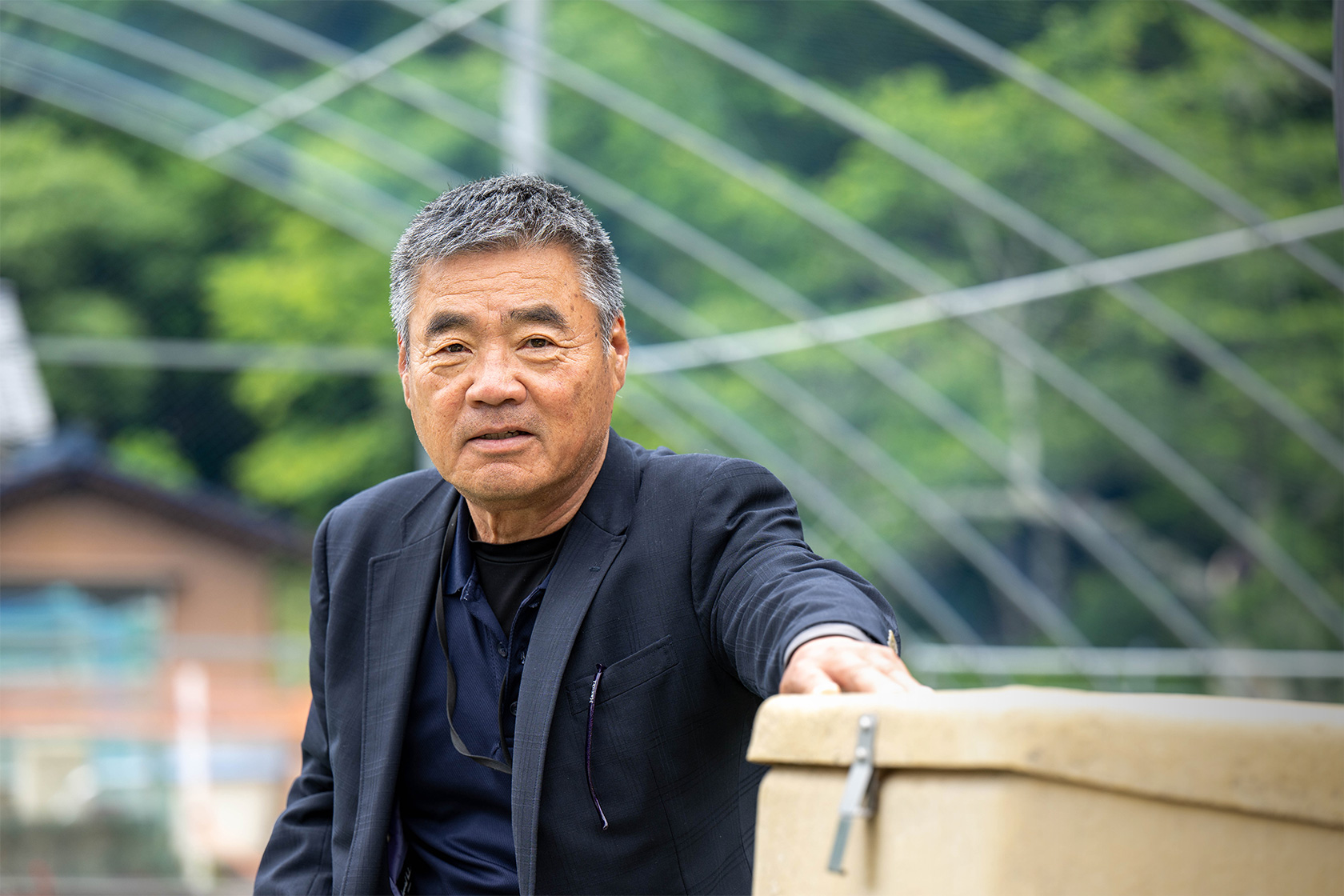

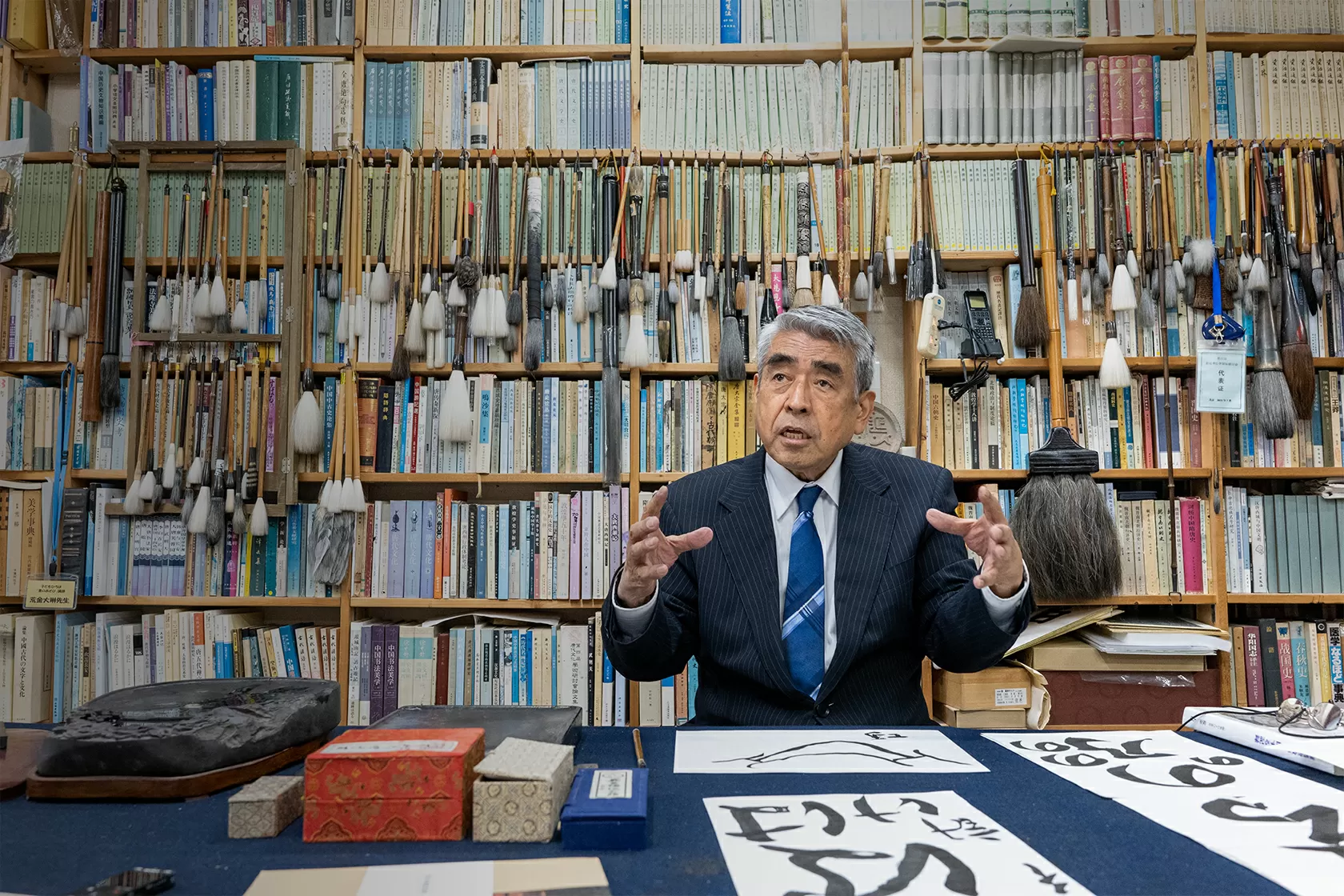

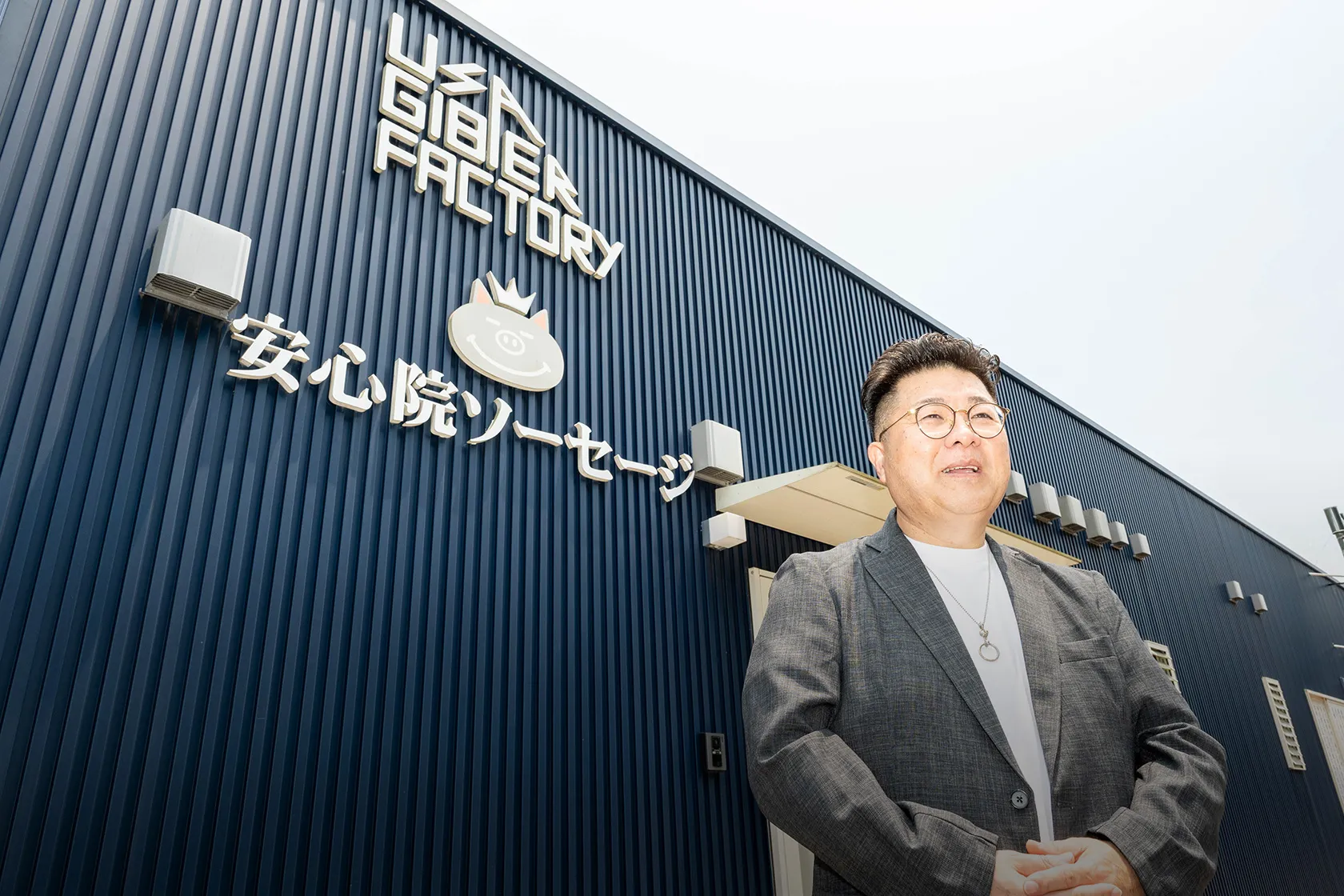

宇佐ジビエファクトリー/安心院ソーセージ/日本ジビエアカデミー他 CEO山末 成司

シカやイノシシの増加で全国的に害獣被害が頻発。大分県では捕獲数が北海道に次ぎ全国2位ながら、約97%が廃棄されていました。その状況に立ち上がったのは、宇佐市で食肉加工業を営む山末成司(やますえ・せいじ)さんです。命を無駄にせずジビエとして活用し、環境問題の解決にも貢献。農林水産省から表彰も受けた取り組みと、そこに秘めた山末さんの使命感についてお聞きしました。

文:青柳直子 / 写真:三井公一

好きなことを仕事に――建設業から飲食業へ転身

――家業の建設業を継いだ山末さんが、飲食業へ転身という大きな決断をされたきっかけは何だったのでしょうか。

父が建設業をやっていまして、私は一応社長の息子なのですが、従業員5、6人の小さい会社で、万年、おカネがありませんでした。中学生の頃まではひどく貧乏で、夏休みなどの長期休みには家業の手伝いをさせられていました。せっかくの休みはつぶれるし、キツいし、暑いし、寒いしで、家業にいい印象を持てませんでした。

宇佐ジビエファクトリー/安心院ソーセージ/日本ジビエアカデミー他 CEO 山末成司さん

宇佐ジビエファクトリー/安心院ソーセージ/日本ジビエアカデミー他 CEO 山末成司さん

それでも長男なので家業を継がなければいけないということで、大分県立宇佐農業高等学校(現・大分県立宇佐産業科学高等学校)の農業土木科に進み、卒業後は隣接市の大手建設会社に入社し、経験を積んだのち21歳で父の会社に入りました。社長を引き継いでからは、経営的にはうまくいっていたのですが、現場に行くのが嫌で「雨が降らないかな」といつも思っていました。

ある晩、独立した同業の先輩と一緒にいるとき、雨が降り出したんです。もう夜も遅かったのに、彼は「明日の作業に支障が出ないように」と言って、水をコントロールする機械の燃料を入れ替えるため、勇んで現場に向かったんです。その姿を見て「商売敵になったら絶対に勝てないな」と思いました。「もう辞めよう、自分の好きなことじゃないと頑張れないな」と。

私は食べることが好きだったので、飲食業に挑戦することに決めました。父からは「何の知識もなく、うまくいくわけないじゃないか」と言われましたが、私の事業計画を面白いと言ってくれた金融機関からお金を借り、半ば強行突破で焼肉店を始めました。約10年間、建設業と飲食業を兼業で行い、どちらも軌道に乗ったところで、建設業を人に譲り、飲食業に専念することになりました。

――飲食業を始めるにあたり、焼肉店を選んだのはなぜですか。

それは私が食の職人ではないからです。焼肉であれば調理はお客様がしてくれますよね。とはいえ経営については学ばなくてはいけませんから、フランチャイズの焼肉店で2年ほど修業しました。今、うちの会社は、カットマン、調理師、食品衛生管理者などたくさんのプロフェッショナルがいて成立しています。

1号店は、大分ではなく福岡県の北九州市に出店しました。そのきっかけは、漫画「キングダム」にも登場する春秋戦国時代末期の宰相・李斯(りし)の逸話にあります。中国の歴史家・司馬遷(しばせん)が書いた「史記」には、李斯にまつわる、住む場所の異なる2匹のネズミの話が出てくるのですが、これは、お金や人の流れは住む場所に大きな影響を受けるという内容です。この話に感銘を受け、商売を始めるなら100万人の市民がいる場所で、と思ったんです。

外食である焼肉店を始めたものの、いくら100万都市の北九州市でも、東京の人が食べに来てくれるわけではないので、頭打ちはあるだろう。これからは内食(うちしょく)*1も中食(なかしょく)*2もやっていこうと。そうして2011年、無添加のハム・ソーセージの加工を行う「安心院(あじむ)ソーセージ」を始めました。*1 内食:家庭で食材を調理して食べる食事のこと。

*2 中食:弁当や惣菜など調理済みのものを買ってきて、家や職場で食べる食事のこと。

なぜ無添加かというと、焼肉店のお客様アンケートで、食物アレルギーのある子どもでも食べられるものを、という声があったからです。無添加にこだわれば高価になるので「だったら自分たちで作ろう」と。そして、自社製の加工品を使った弁当や惣菜店も始めることになり、うちは小さな会社ですが、今では外食・内食・中食のすべてを展開しています。いわゆるリスクヘッジですね。

安心院ソーセージの食肉加工場。スーパーに出荷するタレ付き豚肉のカットや味付け作業の様子

安心院ソーセージの食肉加工場。スーパーに出荷するタレ付き豚肉のカットや味付け作業の様子 加工場は機械設備も充実している。こちらは豚肉の塊を均一にスライスする機械

加工場は機械設備も充実している。こちらは豚肉の塊を均一にスライスする機械

果樹園のおばあさんからの訴えが、ジビエ事業への使命感を生んだ

――飲食や加工の事業が軌道に乗る中で、どのようにしてジビエ事業に踏み出したのですか。

私が10代20代の頃はシカやイノシシなんてほとんど見たこともなかったのに、40代になって由布市などの温泉地に出かけると、道で20~30頭ものシカに出くわすんですよ。中には車にはねられるものもいたりして。これはいったいどうなっているんだと。

宇佐ジビエファクトリー周辺には、大分の自然の豊かさを感じさせる風景が広がっている

宇佐ジビエファクトリー周辺には、大分の自然の豊かさを感じさせる風景が広がっている

これと同じ頃、我が家は宇佐市にある九州自然動物公園アフリカンサファリ(以下、アフリカンサファリ)の年間パスポートを持っていて、子どもを連れて月に何回も通っていたんです。ライオンたちが身近な存在だったこともあって、食物連鎖の頂点は肉食獣なんだから、猟師さんが増えすぎて捕ったシカやイノシシを肉食獣のエサにしたらいいのに、と思っていたんです。

そんな中、うちの会社の物産展に出品していた果樹園のおばあさんから「最近、テレビでジビエというものを知ったけど、あんたのところでできるのか?」と聞かれたんです。話を聞くと、シカに家の果樹園を荒らされるので、猟師さんに捕獲を相談したら、その猟師さんは役所に届けるのに必要な尻尾だけを取っていき、残りはその場に捨てていってしまったと。シカが腐っていくのを見ていると「殺しているのは私なんだ」とだんだんつらくなり、何十年も続けてきた果樹園を辞めようかと思っている。でも、捕獲されたシカやイノシシがジビエとして無駄なく食べられるのであれば、果樹園を続けられるかもしれないと言うんです。

この話を聞いた時、「シカをアフリカンサファリの肉食獣のエサに」という考えとリンクして、これはなんとかしないといけないという強い使命感が湧いてきたんです。

調べてみると、大分県のシカやイノシシの捕獲頭数は、北海道に次いで国内第2位ですが、そのうち約97%が廃棄されていることが分かりました。その命を食肉として生かさないわけにはいかないと。

ジビエ加工の事業を始める前、アフリカンサファリの園長で獣医師の神田岳委(かんだ・いわい)先生に肉食獣のエサとして活用できるでしょうかと相談したところ、先生は気持ちよく「栄養補助として毎月1t受け取りますよ」と言ってくださいました。それで2018年、ジビエの処理加工事業を行う「宇佐ジビエファクトリー」を開設しました。

食肉加工のプロが挑む美味しいジビエ

――食べることが好きな山末さんだからこそ“命を大切にいただく”という想いが、そのまま事業に反映されているのですね。ジビエの処理加工には、それまでの食肉加工の知識や技術が生かされたのでしょうか。

それは大いに生かされました。国産ジビエ認証制度(2018年制定)という国の制度があって、2025年7月末現在で全国に31の認証施設があります。うちは2019年7月、全国で6番目に認証されました。行政の指導では「1時間以内に処理すれば美味しい」となっていたのですが、宇佐農業高校時代に学んだ知識や、これまで食肉加工業者として培ってきた知識や技術から考えると、そんなわけはないだろうとすぐに分かりました。

よくジビエは臭いと言われますよね。そのにおいは、繁殖期に多く分泌されるアンドロステロンという男性ホルモンと、年齢による加齢臭が主な原因です。ですから、年齢、雄か雌か、個体差、そして処理方法によって、においと美味しさが大きく変化します。これは畜肉を勉強していれば分かることなんですね。

人気商品の低温調理された鹿肉、ローストヴェニソン。臭みはなく、柔らかくて美味しい

人気商品の低温調理された鹿肉、ローストヴェニソン。臭みはなく、柔らかくて美味しい

ジビエ業界では捕獲から処理までを猟師さんが担うことが多いのですが、猟師さんは捕獲のプロであって、食肉処理については知らないことが多くて当然です。

そこで私たち食肉のプロが独自の技術で適切に処理し、臭みがなく美味しいジビエを食用に、いっぽう人間が食べにくい肉をアフリカンサファリの動物のエサやペットフードとして加工することで、命を無駄なくいただけるようになりました。

捕獲されたシカが運ばれてきて、冷蔵処理室で皮を丁寧にはぐ作業が行われる

捕獲されたシカが運ばれてきて、冷蔵処理室で皮を丁寧にはぐ作業が行われる

当社のジビエ肉、ジビエ加工食品はホテルや飲食店、スーパーやデパートの他に学校給食にも取り入れられ、地産地消の循環ができています。猟師さんもやはり捕獲したシカやイノシシが廃棄されることに心を痛めていたそうです。ジビエ肉として生かされることで猟師さんの意欲が向上し、利益還元にもつながっています。

捕獲されたシカが運ばれてきて、冷蔵処理室で皮を丁寧にはぐ作業が行われる

捕獲されたシカが運ばれてきて、冷蔵処理室で皮を丁寧にはぐ作業が行われる

宇佐ジビエファクトリー/安心院ソーセージ/日本ジビエアカデミーにおけるジビエ・食肉処理加工の流れ(提供:宇佐ジビエファクトリー)

宇佐ジビエファクトリー/安心院ソーセージ/日本ジビエアカデミーにおけるジビエ・食肉処理加工の流れ(提供:宇佐ジビエファクトリー)

里山を守る循環の仕組み

――ジビエ事業は命を無駄にしないということだけではなく、里山を守ることにもつながっていると聞きました。

はい。そこがとても重要なポイントです。全国的にシカやイノシシが増え、先述のおばあさんのように果樹園や田畑を荒らされるなどの被害、イノシシが人へ危害を加えるなどの被害が出ていることは新聞やニュースでご存じの方も多いと思います。シカによる杉や檜の林業被害も深刻です。シカは木の皮を食べますから木が弱ったり枯れてしまうこともあります。木が枯れると山の保水力が損なわれ土砂災害につながることも分かっています。

ニホンジカの国の目標生息密度は3頭/㎢以下ですが、国東(くにさき)半島においては驚異の73頭/㎢、大分県内全域で見ても20~30頭/㎢です(2020年度大分県調べ)。なぜこんなに数が増えたのか。それは、ニホンオオカミの絶滅、野良犬の駆除などによって天敵がいなくなったこと。そして人口減少、少子高齢化などにより林業従事者、棚田管理者が激減し、野生動物の生息地と人の住む場所との境界線が曖昧になったことなどが挙げられます。

このような状況にあって、国は農林水産省を中心に、先ほどお話しした国産ジビエ認証制度を制定したり、国と地方自治体では猟友会を中心として猟師に報奨金を出したり、狩猟免許保有者を増やす取り組みなどを行っています。ですが、処理場不足、猟師系処理場のレベルの低さ、捕獲数に対する利用率の低さ、ジビエ製品の認知度の低さなど、ジビエ事業は多くの課題を抱えています。

そんな中、私たち「宇佐ジビエファクトリー」は食肉加工の技術を生かして美味しいジビエを生産してきました。加えて、コロナ禍の巣ごもり需要を見込んでネット販売で成果をあげたこと、地産地消の循環に寄与していること、環境保全に貢献していることなどが評価され、2022年には令和3年度の農村白書にて紹介されました。同年、食べチョクアワード(畜産物カテゴリ)でジビエながらトップ28に、2023年には農林水産省より「鳥獣対策優良活動表彰」を受けました。

ジビエを「第4の食肉」に――日本ジビエファクトリーの設立

――宇佐ジビエファクトリーはまさにジビエ界のトップランナーなのですね。そして2023年には、全国で初めて、狩猟から解体、加工、販売まで、ジビエが丸ごと学べる教育施設「日本ジビエアカデミー」を設立しました。言うなれば“手の内を明かす”施設を設立したのはなぜでしょうか。

せっかく利益が出るようになったのに、なぜ手の内を明かすのか?とマスメディア等からもよく聞かれます(笑)。一番大きな理由は、ジビエを牛豚鶏に次ぐ、第4の食肉にしたいからです。

狩猟から解体、加工、販売まで学ぶ日本ジビエアカデミーには、地元猟師や全国の料理人、処理施設スタッフなど、多くの受講者が参加している

狩猟から解体、加工、販売まで学ぶ日本ジビエアカデミーには、地元猟師や全国の料理人、処理施設スタッフなど、多くの受講者が参加している

今年(2025年)、国が掲げた目標利用量はシカ・イノシシ合わせて4,000tです。仮に1人100g食べても4,000万人分にしかならないんですよ。日本の総人口は1億2,000万人余り。要は1人1食にも満たないんです。ですから私たちは美味しいジビエをしっかり作って、その技術を広げていくことで、ジビエの消費量を増やしていきたい。同業者を商売敵とは思わないです。「ジビエは臭い」という先入観を払拭するためにも、正しい処理技術を広めていきたいですし、うちで学んでもらったところと取引することで、よい循環が生まれると考えています。

ジビエってすごいんですよ。イノシシ肉は豚肉に比べてカロリーや脂質は同程度ですが、鉄分が4.2倍、血液を作ると言われるビタミンB12が3.4倍もあります。シカ肉は牛肉と比べてカロリーは約半分で脂質は約4分の1とヘルシーなだけでなく、鉄分は約1.7倍。冷凍のシカ肉は金属探知機に反応が出るほどの鉄分量です。また、脳機能の向上効果があるとされるアセチル-L-カルニチンが約2倍含まれており、美容健康食、アスリート食としても注目が高まっています。

宇佐ジビエファクトリーの通販サイト「国産ジビエの通販・お取り寄せ専門店」で購入可能な人気商品。(左)猪生ソーセージ (右)低温調理された鹿肉、ローストヴェニソン

宇佐ジビエファクトリーの通販サイト「国産ジビエの通販・お取り寄せ専門店」で購入可能な人気商品。(左)猪生ソーセージ (右)低温調理された鹿肉、ローストヴェニソン

宇佐ジビエファクトリー内のショップでも加工製品の一部が購入できる

宇佐ジビエファクトリー内のショップでも加工製品の一部が購入できる

シカの生え始めて間もない角は鹿茸(ろくじょう)と呼ばれ、中国では古くから疲労回復、食欲増進、滋養強壮などに効果がある漢方薬に用いられてきました。毎年、角が生え替わる動物なんてシカとトナカイくらいですよ。すごいパワーですよね。日本では6世紀半ばの仏教伝来後、殺生を禁じる仏教の教えの影響で、肉食を避ける風習が生まれ、675年には天武天皇により肉食禁止令(殺生禁断令)が出されました。しかし、シカは薬とみなされ、対象外となったくらいに珍重されてきたんですよ。

命をいただくからこそ、シカの角も無駄なく活用。乾燥させてアクセサリーやインテリア雑貨、アート作品に加工し、命の循環を大切にしている

命をいただくからこそ、シカの角も無駄なく活用。乾燥させてアクセサリーやインテリア雑貨、アート作品に加工し、命の循環を大切にしている 野生のシカやイノシシを捕獲するための檻(おり)

野生のシカやイノシシを捕獲するための檻(おり)

子どもたちに伝える「命の授業」

――山末さんのジビエ愛は深まる一方なのですね。

そうですね。でも私が一番好きなのは黒毛和牛なんですけどね(笑)。というのはさておき、地産地消の高栄養食として給食にも取り入れられ、子どもたちにもジビエというものが知られるようになりました。ある日、息子が小学校から帰ってきて暗い顔をしているので理由を尋ねると、「シカはあんなにかわいいのに、〇〇君のお父さんはどうしてシカを殺すの?」と友達に言われたそうなんです。

その頃にはメディアの取材も多数受けていたので、私がジビエ事業を行っていることは子どもたちも知っていたんですね。これはなんとかしないといけないと、早速、校長先生に頼んで、ジビエに関する授業を1コマやらせてもらうことになりました。そこで、先ほどご説明したシカやイノシシによる被害状況、ほとんどが廃棄されている現状を分かりやすく伝えました。子どもたちは「残さず食べよう」と納得してくれました。今では宇佐市の学校給食センターがジビエに関する映像を作って、給食の時間に流してくれるようになりました。

使命感が動かす、ジビエ事業というライフワーク

――ジビエ事業は山末さんのライフワークになりつつあるのですね。

子どもたちが誇れる父親でありたいという想いも大きいですね。ですが、あと10年で私は引退するつもりなので、社内外に後継者をつくることに力を注いでいます。正直なところ、食肉事業だけで利益は出ているので、ジビエ事業に関することは利益度外視なんです。本当に使命感でやっています。

農林水産省や経済産業省の方をはじめ、山の環境保全、水質保全などSDGsに取り組む大手飲料メーカーの方などさまざまな方が視察に来られますが、包み隠さずお話ししています。

捕獲された命への感謝を込めて祈りを捧げる慰霊碑。宇佐ジビエファクトリーの施設内にあり、動物の慰霊祭もここで執り行われている

捕獲された命への感謝を込めて祈りを捧げる慰霊碑。宇佐ジビエファクトリーの施設内にあり、動物の慰霊祭もここで執り行われている

ある大手企業のカーボンニュートラルに取り組むメーカーさんであれば、例えば社食としてうちのジビエを使っていただくことで、貢献できるのではないかと考えています。ジビエ事業は、食を支えるという点ではあくまで一助であって、むしろ環境問題に大きく寄与していると自負しています。当面の予定としては、2026年度、中津市耶馬渓(やばけい)町に2番目のジビエ加工センターとして「耶馬渓ジビエファクトリー(仮称)」を設立して、2027年度には豊後高田市にジビエ処理場を立ち上げる計画があります。

PROFILE

山末成司(やますえ・せいじ)

1973年宇佐市出身。大分県立宇佐農業高等学校(現・大分県立宇佐産業科学高等学校)を卒業後、家業の建設業を継ぐものの、好きなことを仕事にしたいと飲食業へ進出。焼肉店や食肉加工業など幅広い事業展開を行う。害獣被害と命の重さの狭間で苦しむ果樹園のおばあさんの話をきっかけにジビエ事業に進出。持ち前の手腕で事業を成功させ、2021年農村白書掲載、「食べチョクアワード2022」畜産物カテゴリ28位、2023年には農林水産省「鳥獣対策優良活動表彰」を受けた。趣味はスーパーカー。ジビエ愛は誰よりも深いが、一番好きな肉は黒毛和牛。

![大分の歩きたくなる道[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![うま味たっぷりアンチョビを使ったレシピ[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![Dr.下田の新本格焼酎論 第4回[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji_s.jpg?ver=2)

![お笑い芸人 えとう窓口(Wエンジン)[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)