もっと語ろう麹と発酵 Vol.23日本人に多い“お酒に弱い体質”は、いったい何に有利なのか解明したい

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授太田 博樹

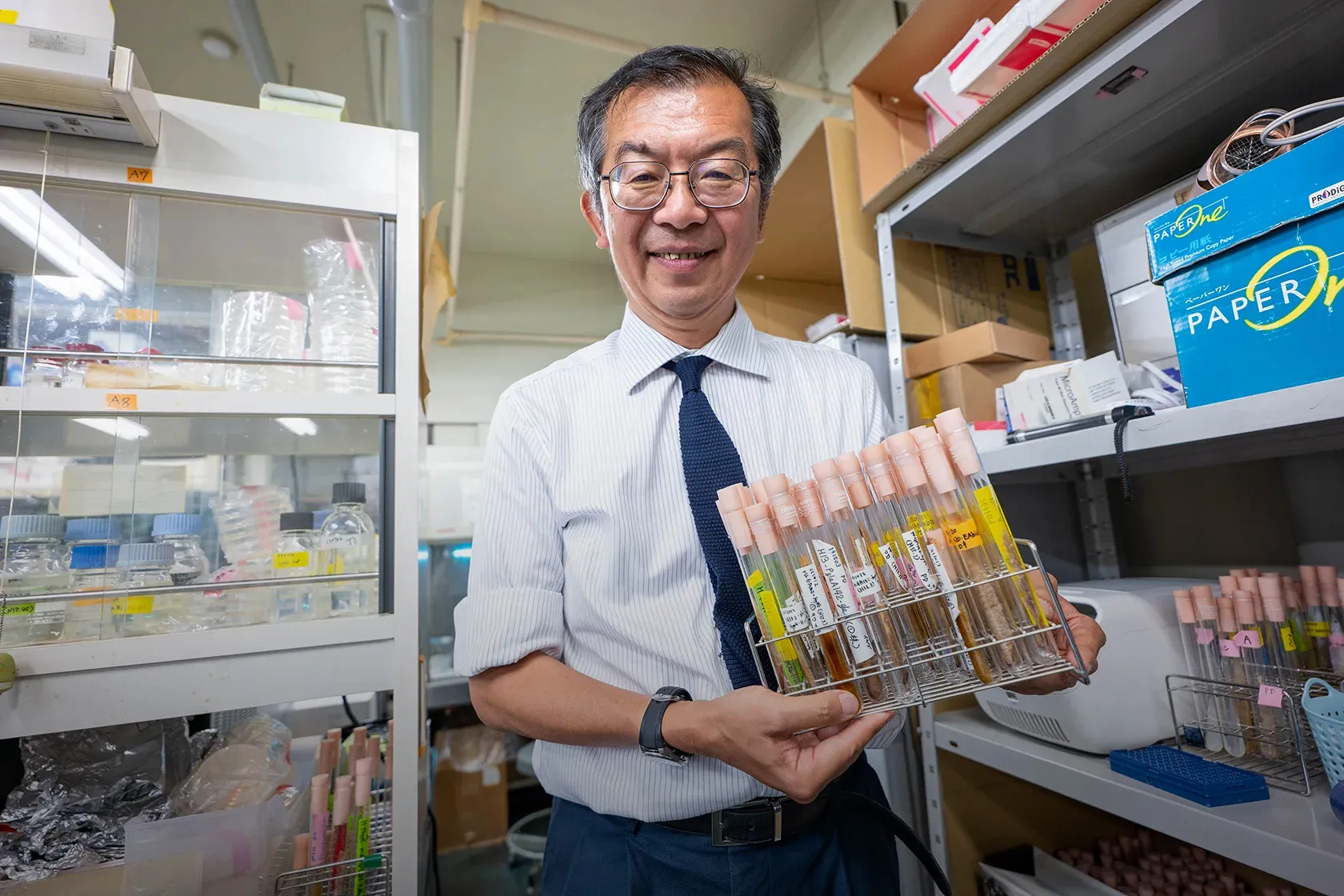

古代人のDNAを採取し解析するゲノム分析により、人類の多様性や進化について研究している東京大学大学院の太田博樹(おおた・ひろき)教授。イエール大学医学部に在籍中は、アルコール依存症に関する研究プロジェクトに参加し、東アジア人にしか見られない「お酒に弱い」遺伝子変異を研究しました。この変異は生物進化に有利な「自然選択」であるという検定結果*1から、いったい何に有利に働いたのか、帰国後も研究者人生をかけてその解明に挑んでいます。「日本列島人」のルーツと併せて、先生の研究の一端をお聞きしました。*1 検定結果:研究において、統計学的な手法を用いて、仮説が正しいかどうかをデータ分析の専門家や研究者自身が判断するための結果のこと。文:青柳直子 / 写真:三井公一

「DNA」「ゲノム」「日本列島人」とは

「DNA」とは、親から子へと受け継がれる“生命の設計図”が書き込まれた物質。このDNAを形づくる分子の構成要素の1つに「塩基」があり、アデニン(A)・グアニン(G)・シトシン(C)・チミン(T)という4種類が並んでいます。その塩基の配列の違いが人それぞれの体質や特徴をつくります。

DNAのうち遺伝情報として働くタンパク質の領域を「遺伝子」と呼び、DNAに記されたすべての遺伝情報を「ゲノム」と呼びます。

近年では、古代人の骨や歯からDNAを取り出して解析する「古代ゲノム分析」によって、人類の起源が明らかになってきています。

画像提供:国立研究開発法人国立がん研究センター がんゲノム情報管理センター(C-CAT)

画像提供:国立研究開発法人国立がん研究センター がんゲノム情報管理センター(C-CAT)

現代の「日本人」は、古代に日本列島へ渡来した複数の系統の人々が混ざり合って形成されたと考えられています。縄文人の系統に、弥生時代以降、ユーラシア大陸から渡来した人々が加わり、混血を重ねながら現在の私たちにつながってきました。

こうした長い時間の中で成立してきた、日本列島に住む集団を、学術的には「日本列島人」と呼びます。

日本列島人を含む東アジア人にしか見られない遺伝的特徴の1つに、“お酒に弱い体質”があるといいます。太田先生は、その成り立ちと進化の意味を探る研究に取り組んでいます。

ガラパゴス化した日本列島で約4万年保存されている旧石器人のゲノム

――太田先生は、文部科学省の新学術領域研究「ゲノム配列を核としたヤポネシア人の起源と成立の解明」(略称名:ヤポネシアゲノム)のメンバーでいらっしゃいます。このプロジェクト(2018~2022年度)によって明らかになった「日本列島人」の起源について教えてくだい。

約30万年前にアフリカで誕生したホモ・サピエンスが日本列島に到達したのは約3万8000年前だと言われています。それを裏付ける証拠は、骨ではなく石器の出土によるものでした。いわゆる旧石器時代です。日本列島の土は多くの場所で酸性なので、人骨は溶けてしまい、ほとんど出てこないんです。その後、縄文時代が約1万6000年前に始まります。これも縄文土器や遺跡などの考古学的な証拠に基づいています。さらに約3000年前にもユーラシア大陸から人が渡ってきます。

おそらく朝鮮半島を経て北部九州あたりから入ってきたと思われるこの渡来人が、本州に元々住んでいた縄文人と混ざり合ったのですが、京都を中心にした近畿地方を考えると、その外側にあたる東北地方や九州南部では、ユーラシア大陸からの遺伝的な影響をそれほど受けなかった。このあたりまでが、これまでのゲノム研究から分かっていることです。

約3万8000年前から日本列島に住んでいた旧石器時代の人たちがそのまま縄文人になったと考えられてきました。しかし、彼らがいったいどこから来たのかについては長らく不明でした。そこで、私たちが貝塚から出土した縄文人の骨からDNAを取り出し、ゲノムを解読することによって分かったことがあります。

考古学的には、後期旧石器時代(約3万年前)から縄文時代までの石器の形状に連続性があり、その特徴がロシアのバイカル湖付近の石器文化と類似性があることから、北の方(北東アジア)から渡来したと考えられてきました。日本列島には細石刃(さいせきじん)*2を作る高度な技術をもった人たちがいたのに対し、東ユーラシア大陸の南の方にはそのような石器が出てこなかったからです。*2 細石刃:旧石器時代後期を代表する小型の石器。黒曜石などを素材に、鋭利で均整のとれた破片を連続して打ち出す高度な技術を要した。

ところが、私たちが解析した縄文人のゲノムを、日本やアジア全体、ユーラシア大陸全体の過去から現在までの人々のゲノム配列データと比較してみると、約8000年前の東南アジア、ラオスの狩猟採集民のゲノムと高い親和性があることが分かりました。

さらに解析を進めると、北東アジアの旧石器文化を築いた人たちも、どうやら東南アジアから北上してきた人々であることが分かってきました(ただし、その北方の人たちは、バイカル湖周辺の旧石器時代人のゲノムを多く受け取っているので、東南アジアから北上した人々とバイカル湖周辺を回ってきた人々が混ざってできた人々であることが分かってきました)。つまり、これまでの文化に着目した考察とは異なる結果を、ゲノム研究は導いたのです。

――元々は東南アジアにいた人々がユーラシア大陸を北上し、日本に渡来したとなると、渡来ルートは北海道ですか。

いえ、まだ論文になっていないので詳しくはお伝えできませんが、そうとは言えないデータが出ています。後期旧石器時代は氷河期なので、当時ユーラシア大陸と北海道島は地続きでした。また、朝鮮半島と九州島もとても狭い海峡を挟んで、今よりずっと接近していました。どちらのルートからも渡来できる可能性があります。その後、縄文時代が始まる少し前に氷河期が終わり、気温上昇につれて海面が上昇して、日本列島は大陸と切り離されます。その結果、日本列島に渡ってきた人たちは閉じ込められてしまったのです。

大陸の方では氷河期が終わって温暖化が進み、約1万年前に農耕が始まりました。中国の長江(ちょうこう)*3の中・下流域で稲作農耕が、黄河(こうが)*4中・上流域では雑穀農耕が始まり、これら農耕民の人口が一気に増えます。その中で旧石器時代からいた人々は一部が滅び、一部は混ざり合い、混合が進むにつれ、ゲノムも変化していきました。*3 長江:チベット高原を源として中国南部を流れ、東シナ海に注ぐ中国最長の川。かつては「揚子江(ようすこう)」とも呼ばれたが、長江の下流地域を指す地方名であることから、現在では「長江」が正式な呼称として使われている。

*4 黄河:バヤンカラ山脈を源として中国北部を流れ、渤海(ぼっかい)に注ぐ中国で2番目に長い川。

しかし日本は大陸と切り離されてガラパゴス化していますから、旧石器時代の古いゲノムをもった人たちが縄文人として残り続けたと考えられます。その古いゲノムは縄文人から今に受け継がれており、現代日本人のゲノム中の10%から20%を占めています。大陸とは異なるゲノムが約1万から2万年かけて熟成され、日本列島に残ったという点に科学者として面白味を感じています。

そして、中国南部の稲作農耕民と北部の雑穀農耕民がどこかで交じり合い、混合が起き現代の東アジア人が形成されたと考えられます。その一部が朝鮮半島を経て日本列島に入ってきた。これが「約3000年前の渡来人」です。

考古学の仮説に科学的根拠を示すことにロマンを感じる

――「約3000年前の渡来人」が日本列島にやってきて、縄文人と混血が進んだとはいえ、旧石器時代から縄文時代の古いゲノムが現代の私たちに残っているのですね。その渡来人によって稲作が伝えられ、弥生時代が始まりますが、弥生人の骨のゲノム分析もされているのですか。

はい。縄文人の骨と並行して、弥生人の骨も分析しています。そう言うとよく、「邪馬台国(やまたいこく)は九州にあったか、それとも近畿にあったか」というような古代ロマン的な質問を受けるのですが、私はゲノム学者なので、ゲノムから見える歴史しか語れません。ゲノムで分かるのは、人の移動や集団の遺伝的なつながりなどであり、「邪馬台国がどこにあったか」といった問題までは分かりません。とはいえ、私としてはむしろ、考古学の先生たちが過去に提唱した仮説に科学的な証拠を与えたり、時には覆したりすることにロマンを感じています。

まさに、先ほどお話しした、日本列島の旧石器時代の人々のゲノムはバイカル湖周辺を回ってきた人からではなく、主に東南アジアから北上してきた人たちから受け取ったゲノムだったということが分かった、というようなことです。さらにこの結果を受け、「ではなぜ東南アジアでは精密な石器が出土しないのか」という議論になりました。これに対し、民俗文化に詳しいある先生が「東南アジアには竹が豊富にあるから石器を作る必要がなかったのではないか」とおっしゃったんです。竹なら矢じりなどの道具を作ることができますし、植物ですから土に還って残りません。この説は証明された訳ではありませんが、一定の納得感をもって受け入れられています。しかし、別の人類学の先生は数理論を使って「精密な石器をもっていた北の方から来た人たちは、感染症に弱くて南下ができなかったのだろう」と説明づける論文を書きました。

このようにして、異なる分野の知見が重なり合いながら研究が進んでいくんですね。

東アジアにしか存在しないお酒に弱い遺伝子変異

――「お酒に弱い体質」は遺伝子の変異によるもので、太田先生の研究でその変異は東アジアにしか存在しない、ということが明らかにされました。この遺伝子の変異にはどのような背景があるのでしょうか。

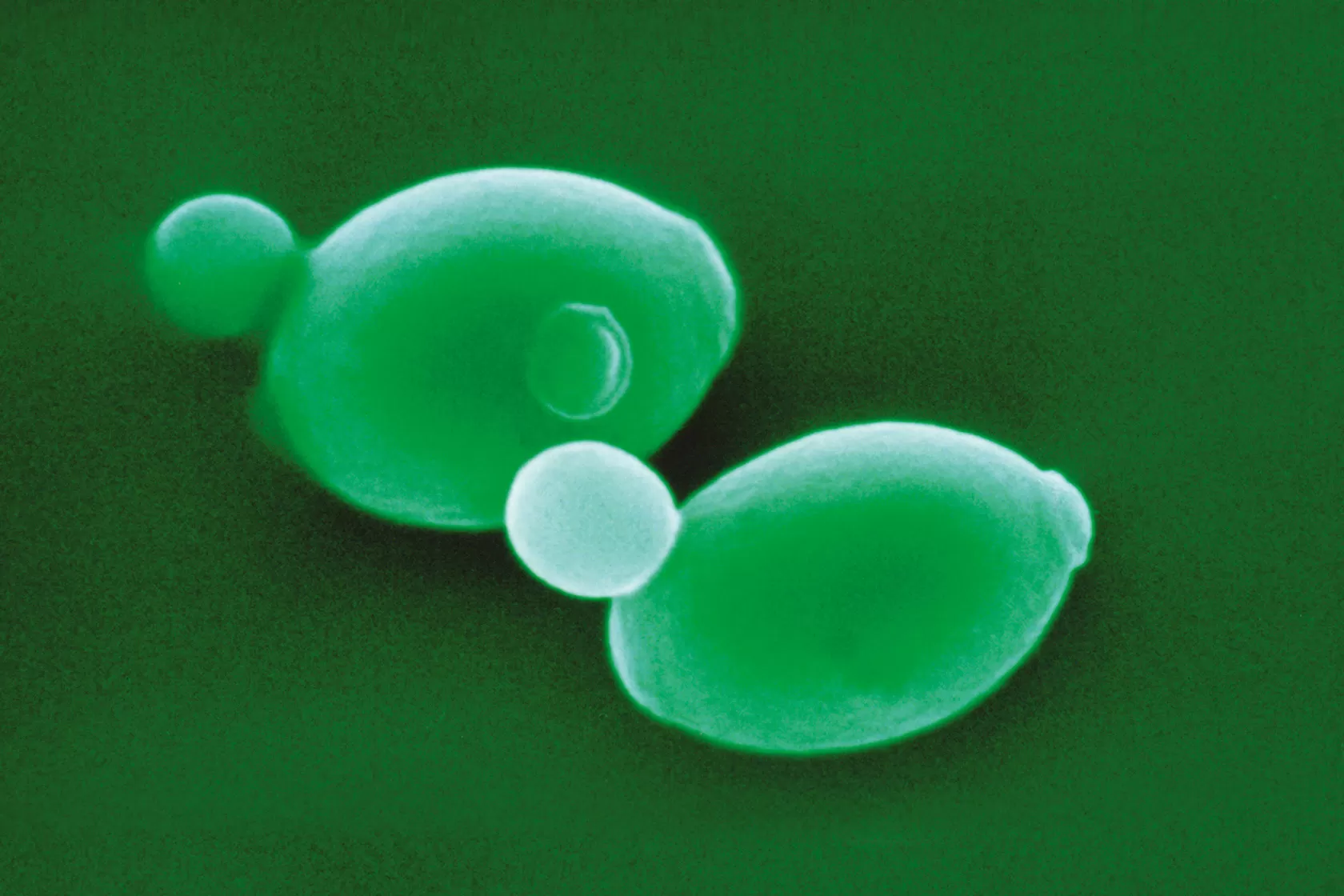

アルコール(エタノール)の代謝には主に肝臓内の2つの酵素が関わっています。まず体内でアルコールを分解してアセトアルデヒドに変えるアルコール脱水素酵素(ADH)です。次に、そのアセトアルデヒドを酢酸に変えて無害化するアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)です。

アルコール(エタノール)が2種類の酵素(ADHとALDH)の作用により、毒性をもつアセトアルデヒドから酢酸へと分解・無害化される過程

アルコール(エタノール)が2種類の酵素(ADHとALDH)の作用により、毒性をもつアセトアルデヒドから酢酸へと分解・無害化される過程

アセトアルデヒドは人体にとって毒性の物質なので、飲酒時にアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)がうまく働かないと体内に長く残留して頭が痛くなったり、二日酔いになったりするわけです。ALDHには1と2の2種類がありますが、このうちALDH2に起こった遺伝子変異は酵素の機能を失わせます。

遺伝情報の本体であるDNA(デオキシリボ核酸)は、A(アデニン)・C(シトシン)・G(グアニン)・T(チミン)の4種類の塩基の配列で構成されています。具体的には、このALDH2遺伝子の塩基配列の1560番目の塩基がDNAのG(グアニン)からA(アデニン)になることで、504番目のアミノ酸がグルタミン酸からリジンに変化して、酵素が不活性化してしまいます。この遺伝子変異型を「ALDH2*504Lys」と呼び、この変異は東アジアでしか見られません。

これは私がアメリカのイエール大学でアルコール中毒および依存症に関する研究プロジェクトで働いていた頃に分かったことです。アメリカでは当時、アルコール依存症の人数が多く、大きな社会問題になっていましたが、東アジア人には「お酒を飲み続けられない人」が多く、そのため、アルコール依存症患者が比較的少ないということが知られていました。つまり、アルコール依存症には遺伝的な要因があるのではないかと考えられていて、それを調べることが私たちのミッションでした。そして解析を進めていくうちに、この遺伝子変異にはどうやら自然選択が働いている可能性が高いということまで分かってきたのです。

DNA解析データ。アデニン(A)、シトシン(C)、グアニン(G)、チミン(T)という4種類の塩基が表示される

DNA解析データ。アデニン(A)、シトシン(C)、グアニン(G)、チミン(T)という4種類の塩基が表示される

――自然選択が働くとはどういうことですか。

遺伝子の変異が受け継がれて残っていくとき、それが単なる偶然ではなくて、生存や繁殖に有利だったからである場合を「自然選択」と言います。この自然選択の考え方を、生物進化を説明する原理とした人が、「進化論」で有名なチャールズ・ダーウィンです。

ダーウィン以降の約100年間は、生物進化=自然選択によるものと説明するのが当然でした。しかし、集団遺伝学*5が発展する中で、1968年に国立遺伝学研究所の集団遺伝学者・木村資生(きむら・もとお)先生が「分子進化の中立説」の英文原著論文を発表します。これは「DNA変異のほとんどは生存に有利でも不利でもない」という説です。その後、1970~80年代にかけて分子生物学が発展し、タンパク質・DNAレベルのデータが蓄積してくると、分子レベルでは中立進化が普通であることが証明され、その変異が本当に有利に働いたか、逆に不利に働いたか、統計学的に検定できるようになりました。*5 集団遺伝学:ダーウィンの進化論を遺伝学的に説明しようとした学問分野。

そして、統計学的な検定の結果、この遺伝子変異型「ALDH2*504Lys」は偶然では説明できないほど高い頻度で残っており、自然選択が働いているとしか言いようがないほどの明確な傾向が見られました。つまり、「お酒に弱い方が東アジア人の進化にとって有利だ」と考えられるのです。このことについて私は2004年に論文を出したのですが、その後、世界中で多くの研究者が同じような解析を行い、やはりお酒に弱い方が“何かに対して”有利だという結果が出ています。科学的に言えば、再現性が取れているんです。

お酒に弱い体質は、いったい何に有利なのか

――感覚的にはお酒に強い方が有利なように思いますが、お酒に弱い方が有利だったとは意外です。いったい“何に対して”有利なんでしょうか。

そこがまだ分かっていないんです。私は定年まであと7年か8年なのですが、その間になんとか解明して引退しようと思っています(笑)。

仮説はいくつかあります。ある先生は、「お酒に弱い人の方がモテたのではないか。つまり子孫を残すのに有利だったのではないか」と。また、別の先生は、「お酒が飲めない方ががんになりにくく、生き残りやすかったのではないか」という仮説をもっています。

私としては、お酒に弱い人は体内に毒性のアセトアルデヒドが溜まるので、“毒をもって毒を制す”という理屈で、感染症のウイルスや病原菌を避けるような体の仕組みが働くのではないか、という仮説をもっています。

実際、お酒に弱い遺伝的タイプ「ALDH2*504Lys」は東アジアでしか見られないと言いましたが、特に中国の長江の下流域で頻度が高く、同心円状に広がるように少なくなっていきます。そして日本列島にも多く見られます。長江の下流域といえば稲作農耕発祥の地です。この稲作農耕民の遺伝子をもつ人々が、どのような経路かは現時点では明らかではないですが、約3000年前に渡来人として朝鮮半島伝いで日本列島にやってきたことは先ほどご説明した通りです。

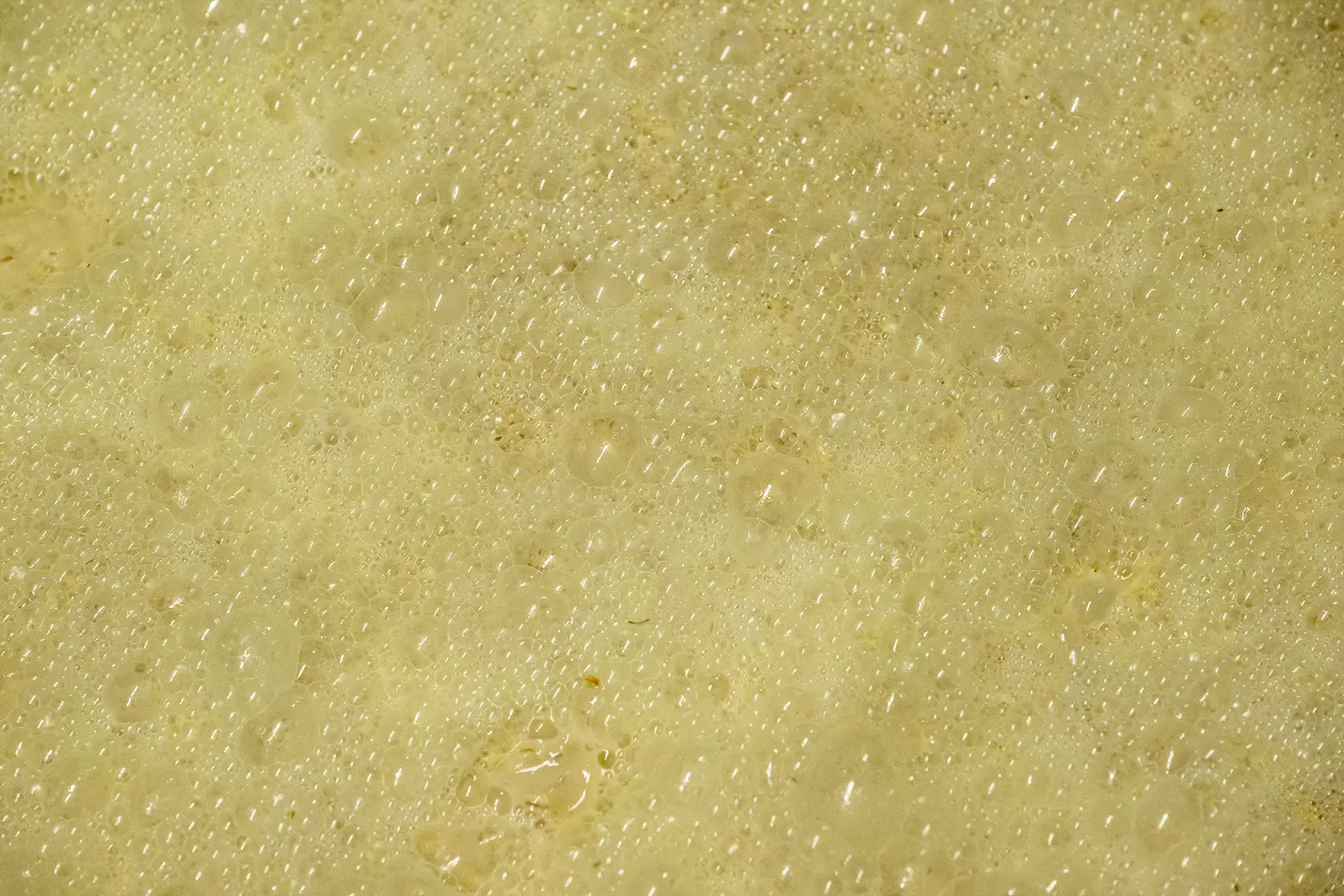

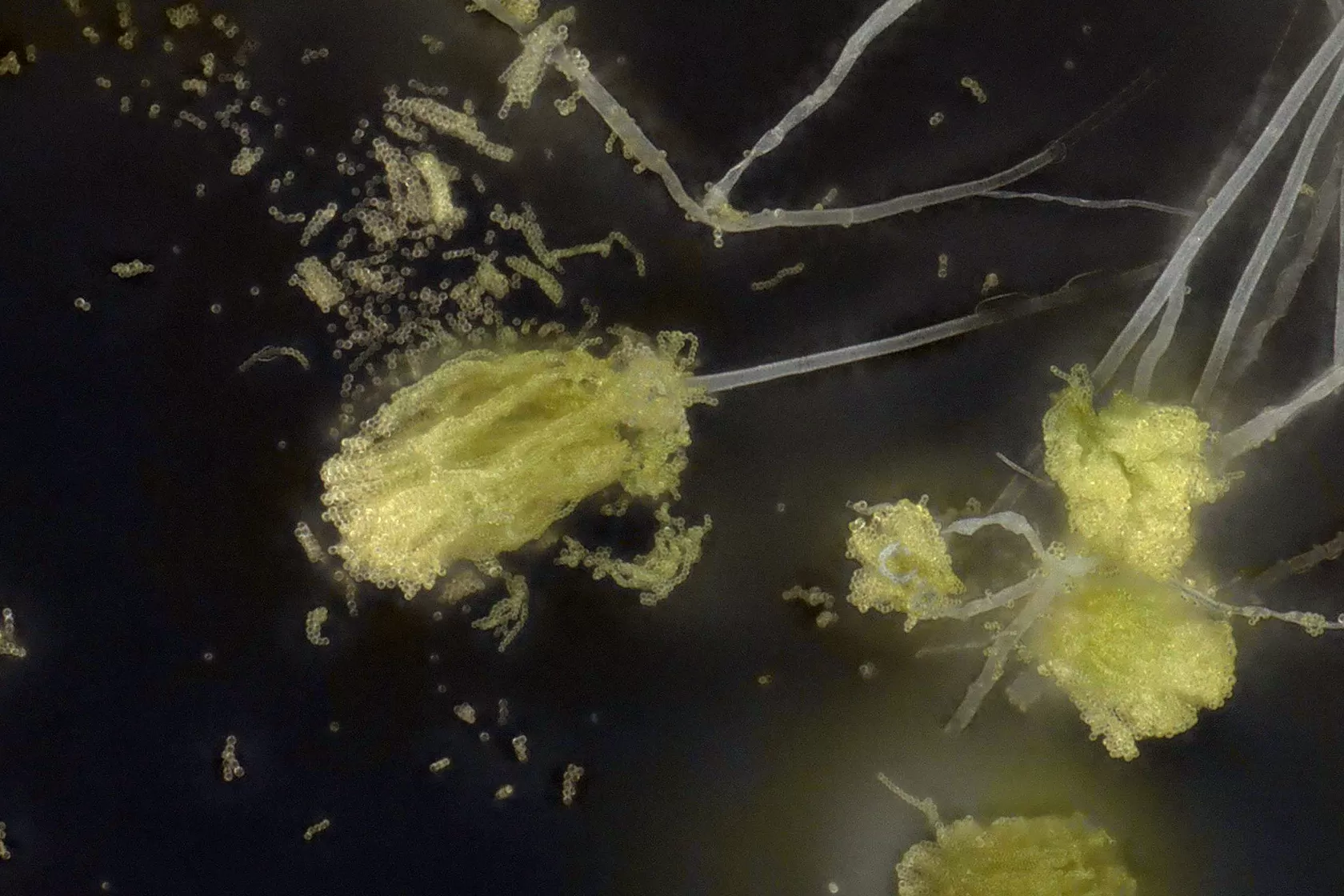

稲作が始まり水田を作るとなると大規模な土地改良を行うことになります。水が滞留する環境が広がると微生物やウイルスが繁殖しやすくなると考えられます。さらに、集落での定住や共同作業が進むことで人と人との接触が増え、これまでにない感染症リスクが高まったと想像できます。また、水田ではボウフラ*6等の媒介虫が繁殖しやすくなる可能性があり、それらを介した感染も起こりやすくなります。こうした環境のもと、アセトアルデヒドの血中濃度が上がることが感染症に対する防御として有利に働いたのではないかと考えているのです。*6 ボウフラ:蚊の幼虫。水たまりなどに産卵された卵から孵化し、水中で成長して成虫の蚊になる。

――どのような結果が得られれば太田先生の仮説は正しいと証明されるのですか。

現在、「ALDH2*504Lys」をもつ細胞にエタノールやアセトアルデヒドを垂らして、どのような遺伝子が反応するかという研究をうちの大学院生がやっています。例えば、免疫系の遺伝子が活性化するようなことが起きると、病原体に対する抵抗性が関係していると言えるかもしれません。まだはっきりとした結果は出ていないので、もしそのようなことが分かったら非常に面白いと思い、研究を続けています。

古代人骨のDNA抽出に用いられるサンプル採取キット一式

古代人骨のDNA抽出に用いられるサンプル採取キット一式 国内の遺跡から収集したヒトの側頭骨から採取した微量試料を試薬に浸し、DNAを抽出する工程。抽出した試料は検査機関でDNA塩基配列の解析が行われる

国内の遺跡から収集したヒトの側頭骨から採取した微量試料を試薬に浸し、DNAを抽出する工程。抽出した試料は検査機関でDNA塩基配列の解析が行われる

――お酒が弱いことでアルコール摂取量が減ることは、がんなどのアルコール関連疾患リスクが低くなるので、生物進化に有利なように思いますが、太田先生はどのようにお考えですか。

がんが死因の上位になったのは第2次世界大戦以降で、さらに言うと中年期以降の人に多くみられる疾患です。遺伝子変異の自然選択は、子孫を残す上で若い世代の生存や繁殖に有利に働いた場合です。ですから、がんのリスクが下がるという点だけで見ると、進化的に有利だったとは言いにくいでしょう。

でも、稲作が始まった当時のように感染症の多い環境において、アセトアルデヒドの血中濃度が高くなることが未知のメカニズムで生体防御的に働いたのだと考えれば、結果的に自然選択で残ったいう仮説が成立します。

――昼間の労働中にアセトアルデヒドの血中濃度を上げて感染症に対する防御力を高めるためには、当然その前提として、作業開始前にお酒を口にしていたはずです。そもそも当時の人はお酒を飲んでいたのでしょうか。

お酒の起源には諸説ありますが、農耕を始めた頃にはすでにお酒がつくられていたと言われています。穀類を発酵させるとお酒になりますよね。このあたりについては考古学の先生のご専門ですが、中国大陸では約1万年前に農耕が始まったので、その頃にはすでにお酒を飲んでいたと考えられます。

太田研究室にて。書棚の上には、向かって左からチンパンジー、オランウータン、ゴリラの頭蓋骨が並び、一番右はゴリラの下顎骨

太田研究室にて。書棚の上には、向かって左からチンパンジー、オランウータン、ゴリラの頭蓋骨が並び、一番右はゴリラの下顎骨

では、その流れを受けて日本列島ではどうだったのか。とりわけ縄文人がお酒を飲んでいたのかについては議論があります。ある考古学の先生によると、お酒をつくっていたかもしれない土器が見つかっているそうです。その土器に酒粕のようなものが残っていたら、そこからDNAを抽出して酵母菌が確認される可能性はありますよね。まだ発見されてはいませんが。ちょうど今、分析の検討をしているところなんですよ。

ちなみに、今のところ、縄文人の人骨からはお酒に弱い遺伝的タイプ「ALDH2*504Lys」は見つかっていません。つまり、遺伝的には縄文人はお酒が飲めるタイプ「ALDH2活性型」です。

最初にお話ししましたが、東北地方や南九州地方の人たちは、「約3000年前の第2の渡来人」の影響を、近畿地方や中部地方の人たちより少なく受けました。東京大学の大橋順教授と渡部裕介さん(現・太田研の特任助教)は2003年、現代日本人のゲノムから「縄文人度合い」を都道府県別に推定する手法を開発しました。その分布と、お酒に強いタイプ「ALDH2活性型」の遺伝子頻度*7を比較すると、とてもよく似ていることが分かりました。通説どおり、縄文人度合いが高い東北や南九州の人は、お酒が強い人の割合が高いということが科学的に証明されたのです。*7 遺伝子頻度:同じ遺伝子でも、人によってわずかに異なる型(対立遺伝子)があり、その特定の型が集団の中でどれくらいの割合を占めるかを示したもの。

もう1つ分かったことがあります。それは、日本列島の中では、約3000年前から人の移動があまりなかったということです。現在では都道府県をまたぐ移動や地元以外の人との結婚も増えていますので、ひょっとしたら今後100年ぐらいの短いスパンで、この分布が大きく変わるかもしれませんね。

縄文人度合いと、お酒に強い遺伝子タイプの分布を示す地図。

縄文人度合いと、お酒に強い遺伝子タイプの分布を示す地図。左 出典:iScience / Cell Press、青色が濃い県ほど「縄文人度合い」が高いことを示している

右 画像提供:株式会社ジーンクエスト

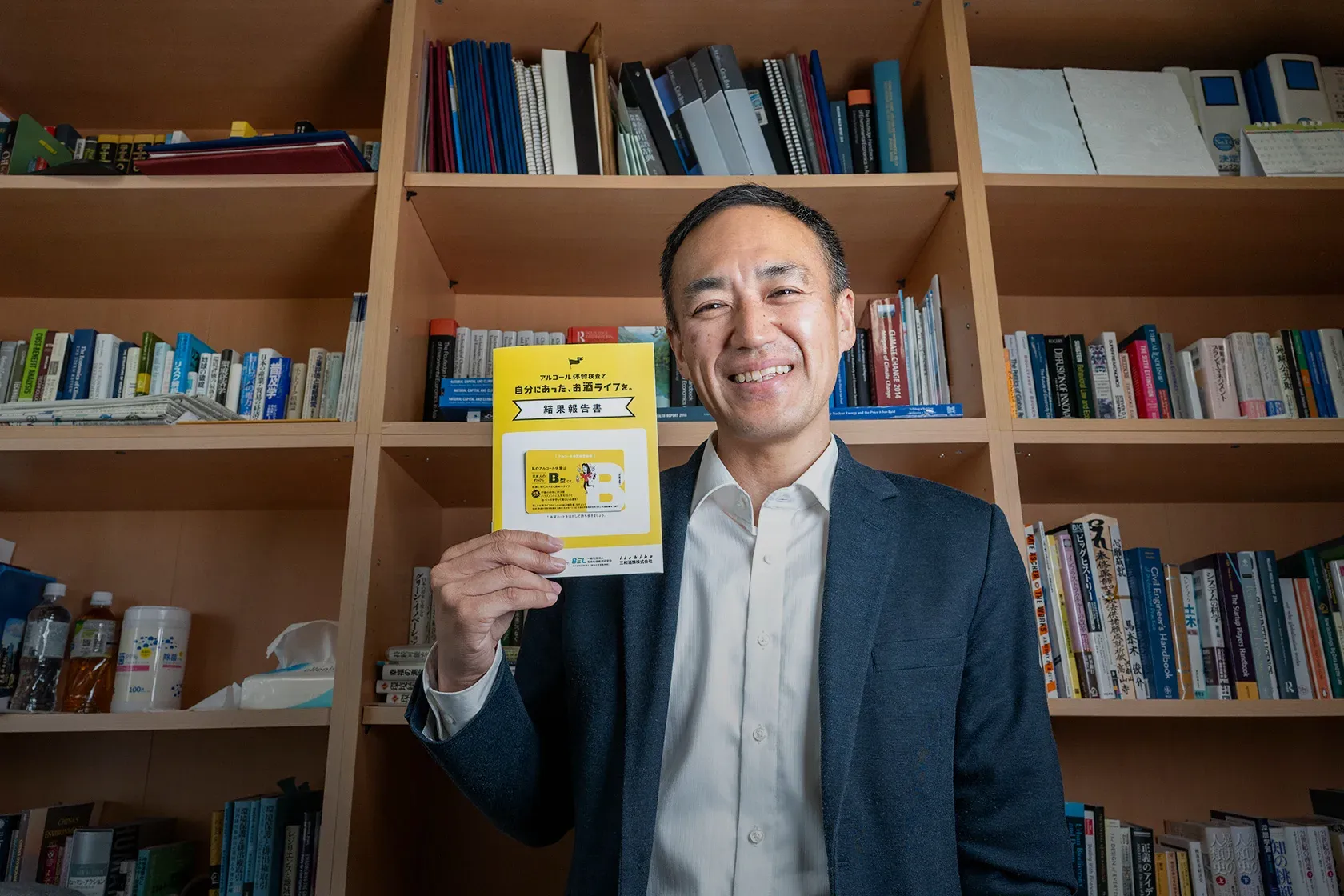

――最近ではアルコール体質検査キットが商品化されています。三和酒類が参画する「やさしい酔い研究会」*8が推進しているアルコール体質を知るための遺伝子検査では、市販の検査キットで唾液を使って調べられるものもあり、アルコール脱水素酵素(ALDH1)とアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH2)の活性度合いを調べられます。この検査によると、日本人の約40%がお酒で顔が赤くなる「D型」(ALDH1活性・ALDH2低活性)、約4%が少量のお酒でつらい気分になる「E型」(ALDH1活性/低活性・ALDH2不活性)という結果が出ています。太田先生の研究結果と一致しますか。またこの比率はいつ頃固定されたと考えられますか。*8 やさしい酔い研究会( https://www.yasayoi.com/):全ての人と社会の多様性に調和する新しいお酒の在り方を科学的に探究する、産学連携の研究組織。

はい、一致しています。遺伝子頻度は時代によって変動があります。遺伝子の変異が起きた当初はお酒に弱いタイプ「ALDH2*504Lys」はごく少数だったはずです。それが約4割まで増えたということは、何かに有利に働いた=自然選択が働いたからだと考えられます。統計的にも「偶然ではない」と説明がつきそうだという結果が出ていて、人類の歴史の中で、ここ2万年ほどで起きた大きな変化と言っていいと思います。

アルコール体質は5タイプに分類される。アルコール(エタノール)を分解する「アルコール脱水素酵素(ADH)と、アセトアルデヒドを分解する「アセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)」の活性度合いの組み合わせでアルコール体質が決まる

アルコール体質は5タイプに分類される。アルコール(エタノール)を分解する「アルコール脱水素酵素(ADH)と、アセトアルデヒドを分解する「アセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)」の活性度合いの組み合わせでアルコール体質が決まる

アルコール体質は5タイプに分類される。アルコール(エタノール)を分解する「アルコール脱水素酵素(ADH)と、アセトアルデヒドを分解する「アセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)」の活性度合いの組み合わせでアルコール体質が決まる

アルコール体質は5タイプに分類される。アルコール(エタノール)を分解する「アルコール脱水素酵素(ADH)と、アセトアルデヒドを分解する「アセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)」の活性度合いの組み合わせでアルコール体質が決まる

この「ALDH2*504Lys」の変異を他の霊長類や類人猿がもっているか調べたのですが、東アジア人だけがもっているとても珍しい変異です。

遺伝子の研究をしていると、よく「IQが高くなる遺伝子はあるのですか?」と聞かれますが、「あるかもしれないけど、100以上の遺伝子が関わって、組み合わせも複雑なので、遺伝子検査をしようとしても、実際の知能を正確に予測することはできませんよ」とお答えしています(笑)。けれど、エタノールの分解に関わる遺伝子は比較的シンプルで、東アジア特有の面白い現象として研究対象にしています。

先ほども言いましたが、なんとか退職までに、お酒に弱い体質が何に対して有利に働いているのか、ぜひ解明したいと思っています。

PROFILE

太田博樹(おおた・ひろき)

1968年、愛知県生まれ。東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻修了、博士(理学)。1992年に古人骨DNA分析をテーマに研究を開始。ドイツ・マックスプランク進化人類学研究所、イエール大学医学部、北里大学医学部での研究を経て、2019年より東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授。研究分野は人類集団遺伝学、分子人類進化学、ゲノム人類学。研究テーマは、古代ゲノム分析を中心とした人類の多様性および進化の研究。著書に「古代ゲノムから見たサピエンス史」(吉川弘文館、2023年)、「遺伝人類学入門―チンギス・ハンのDNAは何を語るか」(ちくま新書、2018年)、共著に「ゲノムでたどる古代の日本列島」(東京書籍、2023年)などがある。

![大分の歩きたくなる道[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻教授 太田博樹[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![Dr.下田の新本格焼酎論 第3回[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji_s.jpg)

![お笑い芸人 えとう窓口(Wエンジン)[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)