大分に暮らすということ 第25回人生を変えた旅。縁に導かれた地で、心に火をともすガラスを生む

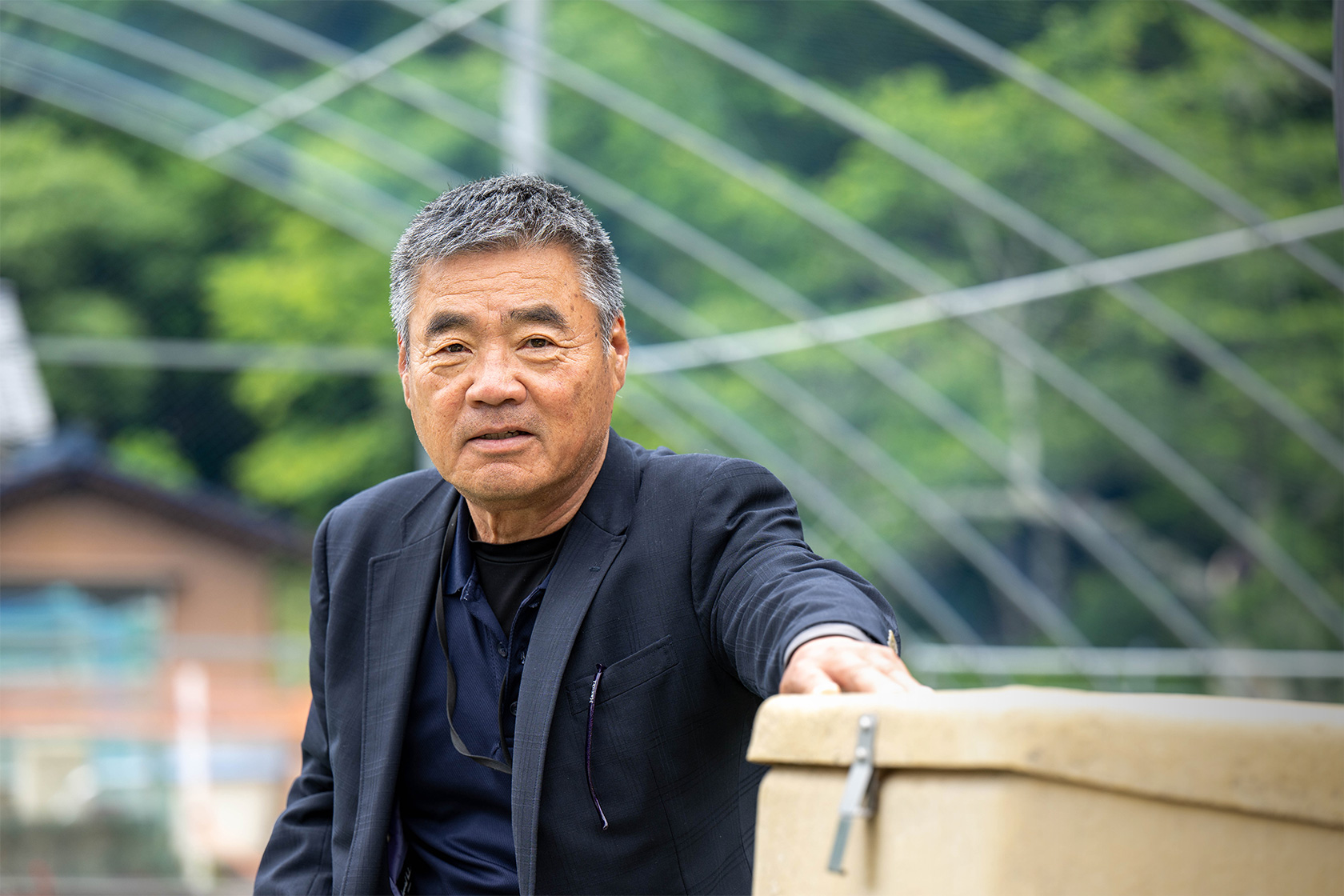

吹きガラス工房「Magma Glass Studio」主宰/

ガラス作家井上 愛仁

近年、様々な作家が多く集まる大分県竹田(たけた)市で、ガラス作家として活動している井上愛仁(いのうえ・なるひと)さん。世界を旅する中で、ガラスの持つ可能性に心惹かれた井上さんが、都市部から竹田に移住するまでの、人の縁が生んだ不思議なストーリーと、大分ならではの「竹」素材を使ったガラス作品、火とガラスで魅せる灯りの作品とその活動ついて、お聞きしました。

文:青柳直子 / 写真:三井公一

9.11をきっかけに世界を旅する中で出合ったガラスの魅力

――井上さんがガラスアートの世界を志したきっかけを教えてください。

2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件をニュースで見て衝撃を受け、争う両者の宗教観の違い、イスラム教とキリスト教、両方の国を自分の目で見てみたいと思って、仕事を辞め、旅に出ることにしました。いわゆるバックパッカーとして、モロッコの南部から北へ向かいました。モロッコは2つの宗教の文化が入り混じっていそうだと思ったからです。

南部のサハラ砂漠の近くの町で、偶然「犠牲祭*1」をやっていたんです。犠牲祭は、日本でいうお盆のようなイスラムの重要なお祭りで、1週間近くお店なども全部お休みになるんですが、それを知らずに食事を取ることができず困っていたところ、現地の人がご自宅に招いてくれました。その時、「今から羊を切るから君のカメラで撮影してくれ」と言われて。

てっきり羊毛を刈るのかと思ったら、逆さに吊るした羊の首をいきなり切り始めたんですよ。それは肉眼で見るにはきつい光景なんですが、ファインダーを通すとそのきつい感覚がなくなりました。それがすごく不思議で、その後、旅している中でも気になっていました。レンズがフィルターの役目をして、見る側が守られている感覚。例えば戦争のような悲惨な光景も、テレビの画面越しだから、どこか現実味のない映画のように見ていられるのかな、と思いました。カメラのレンズやテレビの画面もガラス、フィルターを挟むことで感覚を変える、ガラスって素材は面白いなと感じたんです。*1 犠牲祭:イスラム教の祝祭「イード・アル=アドハー」の別称で、預言者イブラヒムが神の啓示に従い、苦悩に苛まれながらも息子を犠牲にしようとしたことに由来する。サウジアラビアのメッカへ世界中からイスラム教徒が集う大巡礼が行われるほか、モロッコの家庭では家畜をさばいて料理を振る舞う。ラマダン(断食)明けを祝う「イード・アル=フィトル」と並びイスラム教の2大祝祭といわれる。

旅の中で、ガラスや石のビーズ、装飾品や民族衣装にも惹かれました。衣装は同じように見えても、家系によって刺繍のデザインが少しずつ違う。先祖から代々引き継がれるデザインに深みを感じました。

モロッコを2カ月旅した後、ヨーロッパに入ったのですが、キリスト教の教会にある色彩豊かなステンドグラスもとても綺麗でした。旅中はモロッコで感じたことが心に残っていて、ファインダーやビーズ、ステンドグラスも全部ガラスで、気が付いた時にはガラスの魅力に取り憑かれていました。

井上さんが作るぐい呑みの鮮やかな色調は、旅で出合った装飾品などからの影響もあるという

井上さんが作るぐい呑みの鮮やかな色調は、旅で出合った装飾品などからの影響もあるという

シアトルのグラススクールから富山のガラス専門学校へ

――そして日本に帰り、富山市立富山ガラス造形研究所に入所されます。入所までの経緯を教えてください。

帰国後、まずは近所のガラス工房で、吹きガラス*2のレッスンに通いました。そこでアメリカ・シアトルに「ピルチャックグラススクール」という、世界のトップレベルが集まるワークショップがあることを知り、翌年受講したんです。また、受講中に紹介してもらったシアトル近辺のガラス工房で、ワークショップの後の数週間、ガラスアートの制作現場の見学やアシスタントをさせてもらったりしてました。⋆2 吹きガラス:溶かしたガラスを吹き竿に巻き付けて、竿から息を吹き込んでガラスを成形する技法。

アメリカからの帰国後、家の近所のガラス工房で見習いを始めた頃、大村俊二(おおむら・しゅんじ)さんという作家のデモンストレーションを見たんですが、それにすごい衝撃を受けました。

吹きガラス作業炉の限界サイズ、大きいガラスシリンダーを作って、それにレードルという大きなスプーンで溶けたガラスをぶっかけるんですよ。それは工芸品ではないし、工場で量産されるようなプロダクトでもない。その時はそれが何なのか理解できませんでしたが、鳥肌が立ち感動しました。その大村さんから富山ガラス造形研究所を勧められて、必死で勉強して、なんとか翌年入学することができました。

富山ガラス造形研究所は富山市の運営するガラスアートの教育機関で、設備が充実していますし、国内外で活躍する日本人作家の他、アメリカ人とチェコ人のガラス作家の先生から、吹きガラスや鋳造グラス、ガラス加工、ランプワーク、ペインティング、ステンドグラス、溶接など、ガラス作家として生きていくための様々な技術を学びました。僕は造形科の2年間では足りず、研究科へ進学して、自分の研究課題を決めてさらに2年間没頭しました。在学中、放課後は先生のアシスタントとして、夏休みなどの長期休みは学校外のワークショップのアシスタントとして使ってもらったりと、とにかくガラス漬けの4年間を過ごしました。

――独立するまでの経緯を教えてください。

多摩美術大学の講師をされていた髙橋禎彦(たかはし・よしひこ)さんに声をかけてもらい、制作アシスタントとして2年弱お世話になりました。髙橋さんは若い頃にドイツで作家活動を行った、日本のスタジオグラス運動*3の先駆者です。髙橋さんの作品は芸術的なオブジェも有名ですが、シンプルな器も人気で、主に量産しやすい型吹き*4成形ではなく、宙吹き*4で作られています。髙橋さんからは、デザインのことや宙吹きガラスの技術などを学ぶことができました。*3 スタジオグラス運動:工場で量産品を作る「ファクトリーグラス」に対して、小規模な自分の工房(スタジオ)で芸術的作品を作ろうというムーブメント。1960~1970年代にアメリカで興り、ヨーロッパに波及していった。

*4 型吹き、宙吹き:いずれも吹きガラスの技法。型吹きは、型の中にガラスを吹き込んで成形する方法。宙吹きは、空中で竿を吹いて回し、ハサミなどの道具、重力や遠心力を利用して形を整えていく方法。

その後、富山ガラスの先輩の紹介で、西中千人(にしなか・ゆきと)さんという、日本の美意識をガラスで追求している作家さんの工房で、アシスタントとして働きました。働き始めて半年ほどした頃に、東日本大震災が起きたんです。西中さんの工房は千葉県茂原(もばら)市にあり、住まいの横浜市から車で東京湾アクアラインを通り片道3時間かけて通っていたのですが、地震の影響で通うことができなくなってしまいました。それで、横浜で独立することにしました。Naruhito Glassという工房兼住居を建てたのですが、窯などの機材を手作りしたこともあり、完成までに約1年間かかりました。

人の縁がつながり大分・竹田へ

――2012年に横浜で独立してから3年後に大分県竹田市に工房を構えられます。どのような経緯があったのでしょうか。

3.11(東日本大震災)のあった年に娘が生まれました。自分は生まれが横浜と言っても、山のある地域で育ったので、子育ては自然豊かな場所でしたいと思っていたんです。工房も手狭になってきたので、どこか田舎に移住したいと思うようになったんですよね。

妻にどこがいいか相談したところ、「大分の豊後高田なら子育て支援が充実しているから、そこならいい」と。大分なら条件をクリアする物件があるかもしれないと思い、空き家バンクを通して、県内さまざまな場所で探し始めました。その中の候補のひとつが竹田だったんです。

市内を案内してもらうと、あちこちに姫だるま*5が飾られているんですよ。僕は縁起物のだるまが好きで、実は妻へ贈った婚約指輪のデザインが姫だるまなんです。でも姫だるまが竹田で作られているとは知りませんでした。そしたらなんと、市内を案内してくださった市役所の移住担当の後藤さんという方のご実家が、竹田市で1軒しかない姫だるまの工房「ごとう姫だるま工房」だということが分かったんです。なにかとても深い縁を感じてしまって。*5 姫だるま:女性をモデルにしただるま人形で、大分の代表的な民芸品のひとつ。

工房に飾られる姫だるま

工房に飾られる姫だるま

当時の竹田市ではアートや工芸による町おこしを推進していて、市長さんも「ぜひ移住してください」と言ってくれましたし、「紺屋そめかひ」の辻岡快(つじおか・かい)さん、竹藝家の中臣一(なかとみ・はじめ)さんの存在も移住の決め手になりました。辻岡さんは「ここで一緒にやろうよ」と言ってくださって。中臣さんは世界的に活躍されているので作品は以前から知っていました。その出会いで背中を押してもらった気持ちです。それで2015年に久住高原のこの場所に、吹きガラス工房「Magma Glass Studio(マグマ・グラス・スタジオ)」を開きました。

――いろんな人との縁がつながり、導かれるように竹田市に移住されたのですね。

世の中の大きな出来事と人の縁に導かれることで、人生の節目を迎えているような気がします。

「灯り」をテーマにした作品たち

――それでは、井上さんの作品がどのように生まれるのか、教えてください。

横浜で独立した時に、キャンドルグラスを作品として発表し始めたのですが、きっかけは3.11です。停電が続く中、キャンドルの周りに鏡を組み合わせて並べて光量を増やすという方法を知ったんです。震災中も美しいガラスに灯りをともすことで、少しでも気持ちが安らぐのかなと感じました。

ガラスの一番好きな表情は、ガラスが溶けている時です。マグマのように赤く発光して、語りかけてくるような魅力がある。完成したガラスの中にキャンドルを入れ火をともすと、ガラスが溶けた時の魅力が蘇る感じがします。「ガラスと火」を生活に取り込む、キャンドルグラスやオイルランプを作品として作るようになりました。

静かに揺れる火で生活を照らす「灯り作品」たち(Photo by Tomoko Matsubayashi)

静かに揺れる火で生活を照らす「灯り作品」たち(Photo by Tomoko Matsubayashi)

「ガラスと火」を生活に取り込む(画像提供:井上愛仁)

「ガラスと火」を生活に取り込む(画像提供:井上愛仁)

静かに揺れる火で生活を照らす「灯り作品」たち(Photo by Tomoko Matsubayashi)

静かに揺れる火で生活を照らす「灯り作品」たち(Photo by Tomoko Matsubayashi)

SNSから自然発生的に広がった「Magma Night」の盛り上がり

――旅で得たインスピレーションや節目になった出来事など、様々な経験が組み合わさって作品が生まれるのですね。スタジオのSNSに投稿されることの多いランタンのガラスは、どのような経緯で生まれたのでしょうか。

ランタンの火が入るガラスの部分を「グローブ」と呼びますが、これを作り始めたのはコロナ禍がきっかけです。コロナ禍によってキャンプがブームになり、キャンプ道具のランタンのガラスを作れるか問い合わせがあって作ったのが最初です。火とガラスの組み合わせですから、作っていくうちに僕自身もハマっていきました。

Instagramにランタンの作品の写真を載せていたら、そこでお客さんとのやりとりが生まれてきました。ビンテージランタンのことをお客さんに教えてもらって、反対にガラスのことを聞かれたら答えたりして。オンラインで販売すると、購入したお客さんが写真をアップしてくれるので、どんな風に使っているのか見られるのがうれしかったです。SNSでは、写真を見たフォロワーさんにもガラスとランタンの魅力が広がっていくんですよね。

ビンテージのハリケーンランタン。真ん中の火をともす部分がガラスで作られる。空気を対流させる仕組みがドイツで考案され、様々な国で用途に合わせた多種多様なランタンが生まれた。現代でも作られている(画像提供:井上愛仁)

ビンテージのハリケーンランタン。真ん中の火をともす部分がガラスで作られる。空気を対流させる仕組みがドイツで考案され、様々な国で用途に合わせた多種多様なランタンが生まれた。現代でも作られている(画像提供:井上愛仁)

そのうち広島のランタン愛好家の千代村誠(ちよむら・まこと)さんという方が、Magma Glass Studioのグローブを付けたランタンを使って仲間とキャンプをすることを「Magma Night」って言い始めて、それが徐々に広まっていき、各地で開催されるようになったんですよ。自然発生的に、勝手に(笑)。

お客さんが「Magma Night」を僕の工房の近くで開催する時に、初めて僕も裏方で手伝うことにしました。同じ趣味を持った、知らない者同士が皆でランタンを並べてお酒を飲んで語らう。コロナ禍で人の繋がりが少なくなってきた時にSNSを飛び出してリアルな交流が生まれているのもうれしかったですね。

井上さんご自身も参加した「Magma Night」の様子。各地から色とりどりのランタンが持ち寄られ、集まった人たちの交流の輪を広げる(画像提供:井上愛仁)

井上さんご自身も参加した「Magma Night」の様子。各地から色とりどりのランタンが持ち寄られ、集まった人たちの交流の輪を広げる(画像提供:井上愛仁)

「Magma Night」ではランタンやキャンプにまつわるグッズの創作も盛り上がっています。ある時、イベントのロゴの入ったマッチ「マグマッチ」を作ったんですよ。それから「Magma Night」の参加者は営利目的以外ならロゴの使用フリーってことにしたら、みんな勝手にタオルやワッペンやら色々な非公式グッズを作って、参加者同士で交換したりする交流も生まれました。

「Magma Night」は皆で作るイベントで、参加者全員が主人公。お客さんから学ぶことが多いです。

今や「Magma Night」の必須アイテムとなった「マグマッチ」。これを使ってランタンに火をともせばそこは「Magma Night」となる

今や「Magma Night」の必須アイテムとなった「マグマッチ」。これを使ってランタンに火をともせばそこは「Magma Night」となる

土地が生んだ作品「KAGUYA」シリーズほか、地元作家との繋がりも

――竹田を意識した作品も多く作られていますね。

「KAGUYA」というシリーズは、竹田という土地と自身の作品の繋がりを求めて作り始めました。工房のオープンの際に行うデモンストレーション制作で、なにか竹田らしいものをお見せしたいな、と思ったんです。竹田には「竹楽(ちくらく)」というお祭りがあるし、竹もいっぱい生えているし、そもそも地名に「竹」が付いている。それで、竹型を使い制作してみたら、面白い形や表情が生まれました。

一般的な型は左右対称だったり、幾何学的な模様が多いのですが、竹は1本1本サイズが違うので、それを組み合わせることで有機的な型ができる。それと、イネ科の竹にはケイ素というガラスの成分が含まれているので、そういう意味でも相性がいいなと思ったんですよね。

竹を型にすると、竹が熱で燃えてガラスにゴミが付くなどの問題もあったので、竹については中臣さんに相談しました。また「そめかひ」の辻岡さんは、藍を畑から育てていて植物の生態に詳しいので、アドバイスをくれました。詳しくは企業秘密ですけど、燃えにくくガラスにゴミも付かない方法を見つけたんです。

吹きガラス作品は色を見られがちですが、大事なのは形なんですよね。吹きガラスは制作中に陶芸と違って素手で触ることができません。その不自由な部分は、作り手の技や工夫、知識や経験が勝負かなと思います。

大小を組み合わせた竹型の中にガラスを吹き込んで伸ばしたり、それを輪切りにしたりすることで、面白い形ができるのが、この作り方の魅力です。竹型を使ってガラス作品を作っているのを他で見ませんが、竹も可能性を秘めている素材だと感じています。

「KAGUYA」シリーズに使われる竹の型。中心の空洞に熱したガラスを入れて吹き込むことで、有機的で不規則な形を作ることができる。太さや長さを変えた様々な型を用意し、一点もののガラス作品を作る

「KAGUYA」シリーズに使われる竹の型。中心の空洞に熱したガラスを入れて吹き込むことで、有機的で不規則な形を作ることができる。太さや長さを変えた様々な型を用意し、一点もののガラス作品を作る

――「紺屋そめかひ」の辻岡さんとは、作品でコラボレーションもされていますね。

コラボ作品「KAGUYA風鈴」が生まれたのは、竹田の素材と作り手で生み出す「竹田ならではの風鈴」を作りたいと思ったからです。型だけでなく、音を鳴らす鳴子(なりこ)の部分にも竹を使っています。

「紺屋そめかひ」辻岡快さんとのコラボ作品「KAGUYA風鈴」

「紺屋そめかひ」辻岡快さんとのコラボ作品「KAGUYA風鈴」

短冊をそめかひさんが染めてくれています。青は藍染め、赤は弁柄染め*6です。アメリカのサンディエゴで風鈴のインスタレーション*7をすることになった時に、青以外も作ろうよということで、風鈴には珍しい赤や黄色も作りました。向こうの人って「青だから涼しい」とか「音で涼を感じる」という感覚はないらしいんですね。サンディエゴの展示会では、異文化で日本独自の感覚を知ってもらうことができました。*6 弁柄染め:土からとれる酸化鉄(ベンガラ)を水でとかし、生地にもみ込む染色方法。

*7 インスタレーション:特定の空間にオブジェなどをレイアウトし、空間そのものを作品として表現する現代美術の表現手法。

竹田にある長湯温泉の炭酸温泉成分をガラスにかけることで気泡を含ませた「バーデン」シリーズ

竹田にある長湯温泉の炭酸温泉成分をガラスにかけることで気泡を含ませた「バーデン」シリーズ

土地ならではのものを、という思いはあって、阿蘇山の岩石をガラスの中に入れてみたり、炭酸温泉の温泉成分のかけらを付けて吹いてみたり、いろいろと実験は続けています。何かを作ろうとしてやっているのではなく好奇心から。実験してできたものを「いつか制作に生かせるかな」と引き出しを増やしていく感じです。

――最後に、今後の制作活動について教えてください。

とにかく目の前のことに集中して一生懸命やっています。この静かな竹田の地は、作品作りに集中できる環境で気に入っています。僕は興味も多く荷物がめちゃくちゃ多いんですが(笑)、遊牧民のような気持ちです。様々な場所に出向いていろんな人に出会い、それを制作に生かすことで自分の想像を超えてみたいなという願望があります。

吹きガラス工房「Magma Glass Studio」公式サイト

吹きガラス工房「Magma Glass Studio」公式サイトhttps://magma-g.com/

公式Instagram

https://www.instagram.com/magmaglassstudio/

PROFILE

井上愛仁(いのうえ・なるひと)

1979年、横浜市生まれ。20代の時のモロッコからフランスにかけての旅でガラスに出合う。米国・シアトルの「ピルチャックグラススクール」でのワークショップを経て、富山市立富山ガラス造形研究所に入所。2002年から4年間、造形科と研究科でガラスアートを学ぶ。2008年から髙橋禎彦グラススタジオで、2010年からはニシナカグラススタジオで吹きガラス助手を務める。2012年、横浜に「Naruhito Glass」設立。2015年、大分県竹田市に吹きガラス工房「Magma Glass Studio」設立。2005年、第2回現代ガラス大賞展 北日本新聞社長賞、2010年にNew Glass Review 31(New York)、2020年に香十香皿デザインコンテスト2020 奨励賞受賞。

![大分の歩きたくなる道[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![うま味たっぷりアンチョビを使ったレシピ[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![Dr.下田の新本格焼酎論 第4回[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji_s.jpg?ver=2)

![お笑い芸人 えとう窓口(Wエンジン)[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)