「和スピリッツ」で世界のスピリッツシーンに新しい日本の風を吹き込む

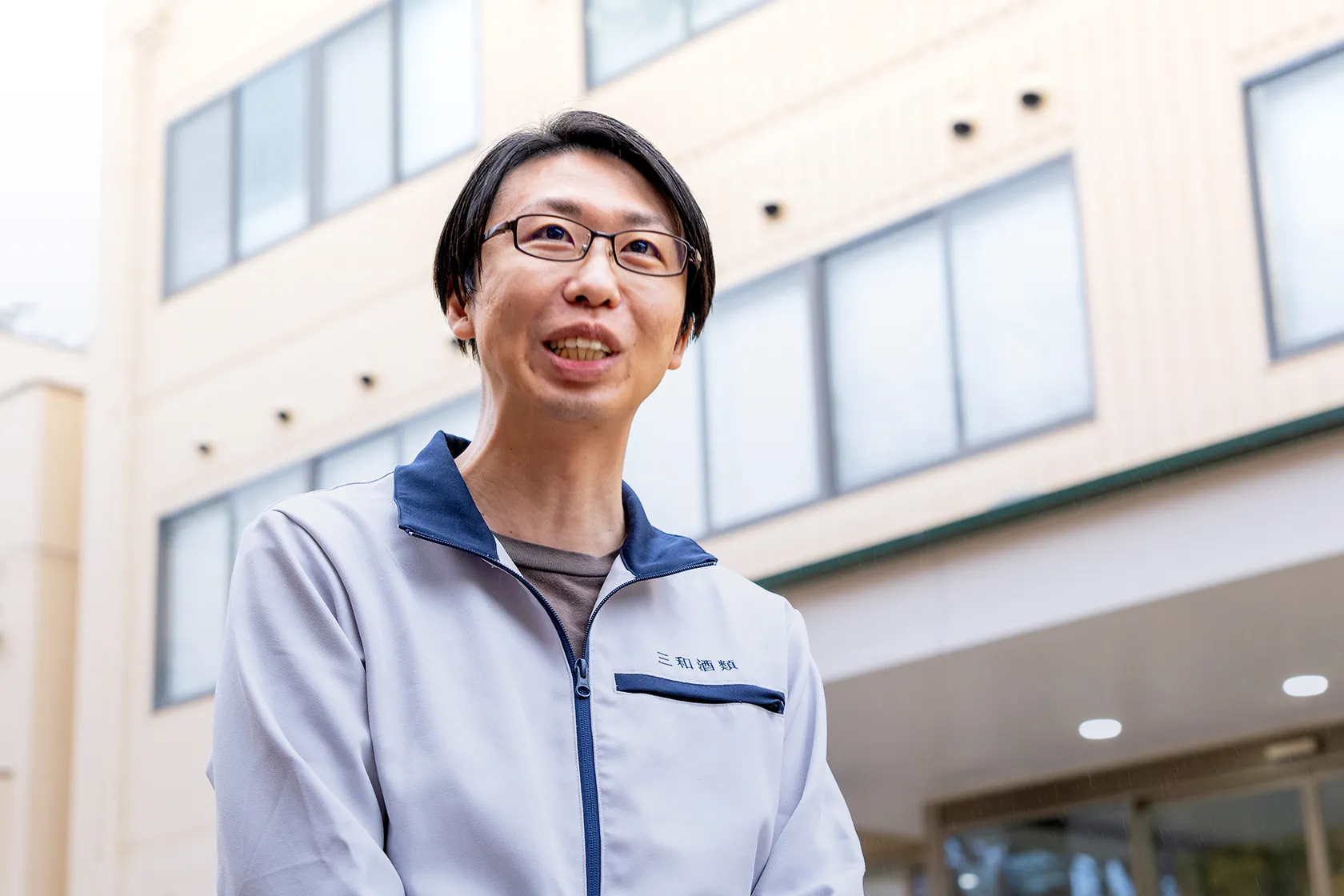

三和酒類 代表取締役社長西 和紀

焼酎の世界市場への浸透を目指す一大プロジェクトの中で開発された「iichiko彩天(いいちこさいてん)」。米国での先行発売を経て、2025年6月、日本国内でも満を持して発売を果たしました。開発プロジェクトメンバーとして日米両国でバーテンダーや製造現場のプロフェッショナルたちとの対話を重ねてきた現社長の西和紀が、焼酎を「世界の蒸留酒(スピリッツ)」にするべく尽力してきたこれまでの軌跡と今後の展望を語ります。

文:藤田千恵子 / 写真:三井公一

「どこに持っていけばいいか分からない」高アルコール度数商品

――2019年に米国で発売し海外で評価されてきた、麹を使ったカクテルベースの蒸留酒、アルコール度数43度の本格麦焼酎「iichiko彩天」が、2025年6月17日に日本国内でも発売されました。米国での営業を展開してきたグローバルマーケティング室 室長の宮﨑哲郎は、同日に開催した「iichiko彩天」の国内ローンチイベントで「日本生まれ、アメリカ育ちの逆輸入」と紹介していましたが、このエポックメイキングな商品の開発へと繋がった、三和酒類の高アルコール度数商品への取り組みや、バー市場に目を向けるようになった背景を教えてください。

2011年に発売した「iichiko Natural Flavor」というシリーズ商品が、私にとっては印象深い商品でした。当時私は、代表取締役営業部長として海外事業も担当していたのですが、懇親会の場で商品開発課(当時)の松本真一郎が「焼酎を世界の蒸留酒の土俵に乗せたい」と言って、アルコール度数40度の試作品を持ってきたのです。

シリーズで最初に出したのはレモンフレーバーでした。「いいちこ」の原酒にレモンの果皮を漬け込んで、さらにもういちど蒸留したスピリッツです。その後ミント、コーヒー、プレーンを発売しますが、アルコール度数が40度あるような商品はそれまで三和酒類にはなかったものですから、松本と「これはどういうふうに売っていったらいいのか」とやりとりしたのを覚えています。

――本格焼酎がベースでアルコール度数が40度以上あるスピリッツは珍しいですね。

はい、当時力を入れていた米国の和食関連の市場では、40度の酒は扱いにくく、海外営業担当者からも「どこに持っていけばいいか分からない」という意見が多数でした。ですので、「世界の土俵に」という漠然としたコンセプトはあったものの、当時の私たちには、バー市場で本格焼酎を売るという発想はありませんでした。米国でも和食レストランや日本食スーパーといった日系のルートが中心で、バーに入っていくルートは必要ないと思っていたのです。

――本格焼酎をバーに置くという発想はその後の大きな突破口になったと思うのですが、そこに気づいた経緯はどのようなものだったのですか。

それより以前にも2005年、市場調査を行ってアルコール度数30度の「いいちこスペシャル」を日本国内のバー向けに発売したのですが、残念ながら受け入れられませんでした。結論として、その当時は本格焼酎というカテゴリー自体が、バーから必要とされていなかったのです。

「いいちこスペシャル」(写真:三和酒類)

「いいちこスペシャル」(写真:三和酒類)

「いいちこスペシャル」は長期貯蔵の本格麦焼酎で、高級感のあるボトルデザインということもあり、和食の高級店やスナック、クラブといったところにメインで置かれています。

こうした背景を経て、2011年より「iichiko Natural Flavor」シリーズの販売を始めました。当初は技術検証の意味合いが強かったのですが、後に福岡市内のバーで扱われるようになりました。その流れで、福岡で当社独自のカクテルコンペティションを開催し、それがきっかけとなってバーとの関わりという新たな世界が広がっていきました。

バーという新たな市場への進出

――そこから「WAPIRITS TUMUGI(ワピリッツ ツムギ)」(2015年発売)への展開に繋がるのですね。

そのとおりです。少し間をおいて、2014年に「WAPIRITS TUMUGI」の開発が始まります。これは本格麦焼酎の原酒にかぼす、ミント、みかん、柚子(ゆず)、レモンという5種類のボタニカルを漬け込んで再蒸留したもので、ここで「iichiko Natural Flavor」シリーズの技術研究が生かされました。

「WAPIRITS TUMUGI」は2015年に立ち上げた「麹プロジェクト*1」に基づく活動の一環として誕生しています。日本ならではのカクテルベースのスピリッツとして、焼酎を置いていなかったバーの皆様に、日本のお酒を使ってカクテルを発信していただきたいという想いから実現しました。東京の日比谷Barさんの協力を得て、麹を使ったスピリッツの新たな価値発信を展開しました。*1 麹プロジェクト:麹を中心に据えて、三和酒類が何を生業(なりわい)とする会社なのかを表明したもの。「麹・麹文化の酒を識る、愉しむ」「発酵技術と創意工夫で新しい価値を創造する」を事業活動の基本として掲げている。

開発にあたっては、世界の蒸留酒に類を見ない日本独自の酒づくりによって、「伝統の麹の技と厳選したボタニカル素材で紡ぎ出す日本のスピリッツ」をつくろうと考えていました。この頃にはすでに、「WAPIRITS TUMUGI」の国内のバーでの展開と同様のことを、ボタニカルを漬け込んでいない本格麦焼酎「いいちこ」による海外展開でチャレンジしてみたいという意識は持っていました。

「WAPIRITS TUMUGI」を展開していく活動の中で、私も徐々にバーの世界を学習していくわけですけれども、その中で米国の市場に興味を持つようになりました。そして2016年7月、「F1プロジェクト」をスタートさせます。国内外のコンペティションに本格焼酎を出品して、高評価を受ける商品の開発と海外での普及を目指すというもので、プロジェクト名は「コンペティションに出して品質向上に取り組むことは、カーレースのF1グランプリが果たす役割と同じ」ということから命名されました。このプロジェクトでは当初から味や商品のポジショニングの核に“麹”を据えていました。

プロジェクトメンバーは私の他に、現地側コーディネーターを兼ねたプロジェクトリーダーとして米国駐在員の宮﨑、責任者兼事務局に海外営業担当者、マーケティングに強いブランド価値創造部(当時)の室長、それから商品開発担当者と研究職の者に入ってもらいました。

米国サイドでは、宮﨑が現地でご指導を受けていたジャック(Jacques Bezuidenhout)*2さんをはじめとするバーテンダーの方々にも助言を請うことにしました。*2 Jacques Bezuidenhout:サンフランシスコを拠点に活躍するバーテンダー、カクテルコンサルタント。Kimpton Hotels & Restaurantsグループのバー、カクテル、スピリッツのスペシャリストとして、全米70以上のレストランやバーのスピリッツメニューの監修やバーコンセプトのコンサルティングを担当。また、米国バーテンダーズギルドのサンフランシスコ支部の設立にも尽力した人物。

宮﨑は2014年から駐在員として米国に出向していますが、それより前は米国担当営業で出張を重ねていました。基本的には和食、営業用語で言えば日系市場をいかに盛り上げるかということをやっていたのですが、その中でバーテンダーの方との繋がりが徐々にできていました。

2016年にサンフランシスコで行った最初のプロジェクトミーティングの様子。左奥が西、中央奥がジャックさん(写真:三和酒類)

2016年にサンフランシスコで行った最初のプロジェクトミーティングの様子。左奥が西、中央奥がジャックさん(写真:三和酒類)

――海外のバーテンダーたちとのミーティングを経て、コンペティションへの出品や求められている酒質についての考えを大分に持ち帰り、製造の現場側にお伝えした時の反応はどんなものでしたか。

商品開発の担当者がチームにいたので、製造の現場でも方向性や趣旨はよく理解してくれていたと思います。

「WAPIRITS TUMUGI」で、しっかりとした麹の味わいがあるリッチな酒質が評判を呼んでいたという経験から、F1プロジェクトでつくる新しい商品も同様の酒質にしていこうということになりました。味わいの濃い原酒をメインにして、香りの強い原酒とか、ちょっと華やかな原酒をブレンドする。あとは比率を調整して目指すバランスの方向に持っていけばいいということは見えてきました。

バーテンダーとのやりとりを重ねて見えてきたもの

――酒質設計がなされたあと、プロジェクトはどのように進行していったのでしょうか。

F1プロジェクトは2016年7月から2017年5月までの間に国内外のひととおりのコンペに出品して、その効果を検証して終了する予定でした。当初は、現地のバーテンダーとのやりとりの中で酒質設計を進めて、コンペでいい賞を取る、それを市販酒として発売したらいいだろうと考えていたんです。

ところが議論を進める中で、バーテンダーから「受賞酒とバーで使いやすい酒とは違う」という意見が出てきました。それを受けて、コンペ出品用の商品と市販用の商品、両方を開発することが決定したんです。まだ「彩天」という名前は決定していませんでしたが、2017年には米国バー市場向けの本格焼酎が出来上がっています。その時点では米国で和食レストランや日本食スーパーを中心としたルートしか持っていなかったので、バーも視野に入れたルート開拓を進め、2019年にようやく「iichiko彩天」を米国で販売開始したのです。

またこの時、日本ではアルコール度数43度の「iichiko彩天」に需要はないだろうという判断で、いったん国内での発売は見送っています。ただ、「WAPIRITS TUMUGI」が好調だったこともあって、いずれ日本でもバー方面に向かっていこうという感覚は見えてきていました。

――麹を用いた本格焼酎は、米国のスピリッツの世界では、どういう受け入れられ方をしていましたか。

2016年のプロジェクトスタートの頃、ジャックさんに「いいちこシルエット」をテイスティングしてもらったら、「このスピリッツは麹の味わいがする」と言われました。米国でも日本酒はかなり浸透していましたし、日本酒にとって麹が大事だということは、少し調べれば分かることですから、彼のようにアンテナの高い人であれば、やはり麹の存在は知っていたのでしょう。味噌や醤油、日本酒といった醸造物に触れた人は、麹に行き着く可能性が高いとも思いました。本格焼酎は麹がポイントになっている蒸留酒ですので、それは当然、商品の大きな特徴であり、魅力になります。

またこの頃には、「WAPIRITS TUMUGI」が日本国内のバーテンダーからかなり受けがいいという体験もあり、これは米国に持っていってもいいんじゃないかなと思っていたんです。でもジャックさんに飲んでもらったら、「実際に面白いし美味しいんだけど、でも、あなたたちにはもともと伝統的な焼酎があるだろう。焼酎を先にやるべきじゃないのか」という意見をいただきました。

確かに、例えば中国の白酒(バイジュウ)*3にフレーバーをつけられたりしたら、外国人の我々からしたらそれがどんな酒なのかよく分からなくなりますよね。この時に、本格焼酎とは日本独自の麹を使った蒸留酒であるという特色を、米国で打ち出していく必要性を強く感じました。*3 白酒:コーリャンや小麦、とうもろこしといった穀物を原料とした中国伝統の蒸留酒。

さらにプロジェクトの初期に国内メンバーが書いた提案書に、「この商品は、ニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン、パリで発売する」と記されたものがあったんです。それまで私はそんな発想が全くなくて、ずっと米国のバーとばかり思っていました。本格焼酎勢というのは、なかなかヨーロッパ方面では実績がないのですが、ヨーロッパがブルーオーシャンになる可能性がある。さらには、日本のバーも同じような可能性もあるということに、この時気づきました。これまで全く市場じゃなかった場所に行けるようになるという発想はすごく新鮮でしたね。

世界を見据えた「和のスピリッツ」の今後の展開

「iichiko彩天」はその後、欧米を中心とした海外のコンペティションで受賞を重ねます。またシンガポール、香港、オーストラリアでも発売され、世界のトップバーテンダーにより独創的な焼酎カクテルが提供されることで、バーでの本格焼酎の認知度を高めてきました。そんな「iichiko彩天」が2025年6月17日、満を持して日本国内で発売されました。

――米国のバーに置かれることで需要を伸ばしてきた「iichiko彩天」を今後、国内ではどのように展開していきますか。また日本ではまだあまり馴染みのない、本格焼酎のカクテルベースとしての飲用文化をどのように構築していくのでしょうか。

国内においても「iichiko彩天」の行き先は主にバーであると考えています。「WAPIRITS TUMUGI」を継続して使っていただいていることで、日本のバーテンダーの方々が持っていた「バーには洋酒しか置かない」という先入観がだいぶ薄れてきて、ハードルが下がったと感じたので、今なら日本のバーでも本格焼酎が受け入れられるのではないかと判断しました。

まずは大都市のオーセンティックなバーに採用していただくというイメージですね。やはり発信力のあるバーテンダーの方々同士は繋がっていて、インフルエンサーとしての影響力も発揮していらっしゃるので、そうした方々の発信力もお借りしながら、カクテルベースとしての本格焼酎の魅力を広めていきたいと考えています。

2025年6月17日にザ・リッツ・カールトン東京(東京・港区)で開催した「iichiko彩天」ローンチパーティで登壇する西

2025年6月17日にザ・リッツ・カールトン東京(東京・港区)で開催した「iichiko彩天」ローンチパーティで登壇する西

また「iichiko彩天」の国内発売を記念して、「iichiko 彩-IRODORI- カクテルコンペティション」を開催中です。「和×彩」をテーマとした「iichiko彩天」を使うカクテルを審査するコンペで、8月の一次審査結果発表、9月の二次審査結果発表を経て、11月8日にファイナルとしてライブ審査を行いますが、実は「iichiko彩天」の国内発売前から、「応募したい」と言ってくださるバーテンダーの方がかなり多くて、すごくありがたかったんです。そうした方々が、情報をSNSで発信してくださっています。

そんな動きを見ていると、「iichiko彩天」の国内発売の機は熟していたと感じます。それ以前の「WAPIRITS TUMUGI」の成功も大きかったですし、一つ一つの積み重ねが形になってきていますね。麹菌を使った日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことも、「iichiko彩天」が麹にフォーカスした商品であるということをアピールするきっかけになっています。

――「iichiko彩天」と「いいちこシルエット」は海外のバーでも飲まれている商品です。ここに「WAPIRITS TUMUGI」を加え、「和スピリッツ(WA-SPIRITS)」という言葉で商品を表現していますが、この「和スピリッツ」について教えてください。

このたび、「iichiko彩天」の国内発売に際し、主に国内外のバーで使われる商品を指して「和スピリッツ(WA-SPIRITS)」という言葉を使い始めました。「和のスピリッツ」という点では「いいちこ25度」をはじめ、麹を使った全ての商品が該当するのですが、特に「iichiko彩天」と「いいちこシルエット」、さらに「WAPIRITS TUMUGI」については、私たちが持っている麹の技術を使って世界の蒸留酒マーケットに訴求していく商品群、というふうに定義できます。

「WAPIRITS TUMUGI」は本格焼酎の原酒を使っていますが、ボタニカルを漬け込んでいるために、酒税法上は「本格焼酎」ではなく「スピリッツ」に属します。この商品が開発された時に、他の「本格焼酎」の商品と合わせて総称する言葉として出てきたのが、「和のスピリッツ」=「WAPIRITS(ワピリッツ)」でした。商品名として登場した言葉ではありますが、麹の技術を使った蒸留酒、つまり和のスピリッツを世界へ、という考え方は三和酒類に連綿とあったということです。

左から「WAPIRITS TUMUGI」、「iichiko彩天」、「いいちこシルエット」

左から「WAPIRITS TUMUGI」、「iichiko彩天」、「いいちこシルエット」

――日本国内ですでに一般家庭でも親しまれている「いいちこシルエット」は、国内外のバーでどのように受け入れられていくでしょうか。

日本の伝統的な蒸留酒である本格焼酎の一般的なアルコール度数25度というのは、尊重すべき昔からの文化だと思うんです。これまではそれを米国のローカル市場に投下してもあまり響かないだろうという考え方もあったのですが、「iichiko彩天」の存在によって本格焼酎というものを知っていただいたところでなら、43度のカクテルベースに対して、伝統的な焼酎が「いいちこシルエット」だという理解が得られるという期待はあります。

また、まだメインストリームにはなっていないですが、ローアルコールカクテルも流れとしては来つつありますから、そういったラインアップとしても「いいちこシルエット」の存在が生きるのではないかと考えています。

こうした動きもある中で、国内では「iichiko彩天」を仲間に加え、「和酒」と「洋酒」という垣根を越えて、カクテルベースとしてバーで飲まれる本格焼酎、麹のスピリッツを目指していきます。海外での認知度も引き続き上げていき、ウイスキーやブランデー、ウオッカ、ジン、テキーラなどと並んで、麹の技術、文化の粋を尽くした「和スピリッツ」で、世界のスピリッツシーンに新しい風を吹き込んでまいります。

PROFILE

西和紀(にし・かずのり)

三和酒類株式会社 代表取締役社長

1971年、東京生まれ。1996年3月、和光大学人文学部人間関係学科卒業。海外バイクの部品販売会社に勤務。2001年4月、三和酒類株式会社入社。製造現場勤務を経て、2003年8月から営業部に異動。2009年10月、代表取締役営業部長となり海外事業も担当。その後、代表取締役常務、代表取締役専務、代表取締役副社長を経て、2023年10月、代表取締役社長に就任。妻・長男・長女の4人家族。趣味はバイクツーリングと居合道。

![大分の歩きたくなる道[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![優しい甘さが美味しいみりん粕のレシピ[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![Dr.下田の新本格焼酎論 第5回[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji_s.jpg?ver=2)

![お笑い芸人 えとう窓口(Wエンジン)[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)